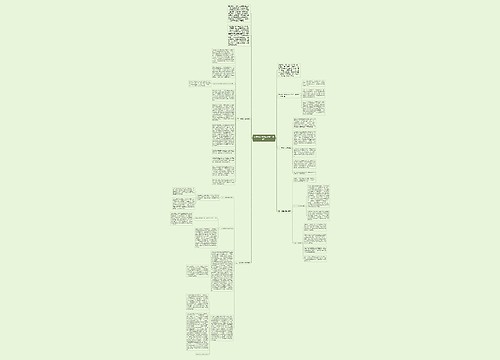

“不争”、“无讼”一直是古代和谐社会的理想境界,为了实现这种理想境界,地方官员往往通过文告、榜文等来教诲、劝谕人们无诉、息诉。明代王守仁创十家牌法曾如此告谕父老子弟:“心要平恕,毋得轻意忿争;事要含忍,毋得辄兴词讼。”

官府对于“健诉”者往往也态度严厉,清人樊增祥曾在“批客民黄鑫武控词”中有这样的判词:“以尔之顽钝无耻,缠讼不休,实属罕见。候饬两县将尔递解回籍,以免陕民久受讼害。”

从历史上来看,“诉讼”与“和谐”似乎势不两立。今天人们也经常用“唇枪舌剑”来比喻诉讼之争执场面。

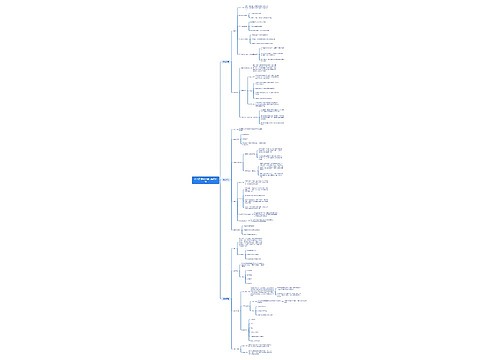

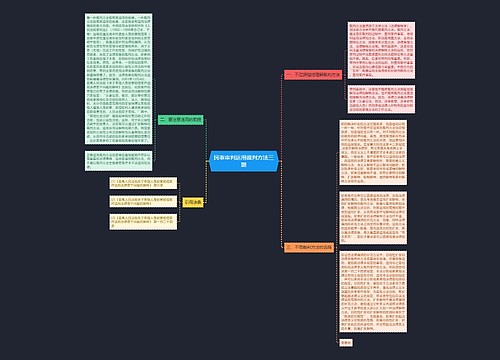

但是,因为处在社会中的人永远无法做到老子的“老死不相往来”,经过几千年的努力,无诉的境界并未实现,而构建和谐社会仍然是我们不懈的追求,那么就有必要重新审视诉讼与和谐的关系,发现诉讼中的和谐,通过诉讼来达到和谐。

老子的和谐社会形态之所以无法实现,是因为他幻想把作为社会细胞的人固定成“不相往来”的个体,来达到一种静态平衡,而社会是一个动态的体系,在这个动态的体系中无法实现静态的平衡。

我们所要构建的和谐社会,是与社会发展相一致的一种有序状态,一种动态的平衡。

在历史的发展过程中,人们不断地探索着实现这种有序状态的途径,就有了人治、德治、法治。在总结了人治的随意性、德治的难以操作性后,人们最终选择了法治作为治国方略,在法律秩序的基础上建立起有条不紊、充满生机的社会秩序,因此法治状态下的社会秩序应该是和谐社会形成的根本标志。

《史记》有云:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”所以老子提倡的那种“见素抱朴、小私寡欲”只能是一种愚民之法,每个人都希望占有较大的社会成果,于是就会出现争执。只是人治社会与法治社会不同的是,人治社会不是去协调冲突双方,使其行为合乎法律,而是欲彻底地消弭冲突,诉讼也只是抑制人们私欲,实现使民不争的器具。而法治社会,则要通过诉讼,来定纷止争,达到社会利益的合理分配,前者是堵后者是疏。所以,法治社会的诉讼与古代的诉讼无疑有了质的不同,它成了实现社会和谐的润滑剂和法治良性运转的纠偏机制。

诉讼不仅对社会和谐有促进和保障作用,并且在诉讼当中,也充满了和谐,这种和谐不仅表现在诉讼当事人权利平等以及辩论、处分原则下的程序设置,使诉讼在公平、公正、公开的氛围中进行,而且也表现在处在纷争中的当事人实体权利义务关系通过审判而确定下来。虽然法庭上不乏诉争与辩解,但最终在法庭的调解下双方握手言和,或在充分说理的判决下,双方心服口服。

法治社会的和谐绝不是法律强制下的和谐,维持和谐这种动态的平衡,仅靠法律的强制力显然是不够的,为了追求自然中的和谐,法律有时候也退避三舍,或因势利导,于是在合同法等法律中出现了诸多“有约定的按约定”的条款。而在司法实践中,“能调则调、当判则判”原则的提出,调解的二次勃兴就明显反映出司法对于构建和谐社会所做的努力。不仅是民事审判领域,而且在行政审判与刑事自诉案件的审判领域,立法者和司法者也都在不断探索和引进调解制度,让调解这种我国特有的审判方式发挥更大的作用,来维护社会的和谐。

诉讼是解决纷争、维护和谐的方式之一,但我们也应该看到诉讼对于构建和谐社会的有限性,这种有限性不仅表现在诉讼本身资源的有限性,还有诉讼所能达到效果的有限性。而效果的有限性不能不说与中国长期形成的人生态度有关。正如梁漱溟所述:“社会秩序所为维持,在彼殆必恃乎法律,在我则倚重于礼俗。”在西方可以完全依靠法律来构建社会秩序,在我国,和谐社会秩序之构建仅靠法律很难办到,有时仍然难免依靠礼俗。这些礼俗经过在人们心中长期的固化,就形成了道德准则。我们在强调依法治国的同时,不能否认了以德治国的重要意义,用道德来倡导人们讲信修睦,构建和谐社会。

在古代,“一草一木,动辄竞争,彼此角胜,负气构怨”而提起诉讼,是典型的“滥诉”行为,而近几年,“一元钱官司”等小额诉讼不断出现,我们在承认民众“法治意识觉醒”的同时,也应该看到此种诉讼对司法资源的浪费。所以,在强调诉讼作用的同时,还应该大力发展仲裁、民调等非诉争端解决机制。

由于人生态度与现代法治理念的差异,中国的法官为了追求和谐不得不扮演着双面角色,法庭之上身着法袍、手执法槌、正襟危坐,俨然一个黑脸包公的形象;田间地头赤脚捋袖、促膝调解、苦口婆心,为了增加与群众的亲和力。这正是由中国现阶段的国情所决定的,同样也是为建设和谐社会所必须付出的努力。

U582679646

U582679646

U882673919

U882673919