提高思想认识,牢固树立调解在民事诉讼中的作用,健全民事调解机制,提高法官调解意识,把民事调解工作摆上重要的位置。结合我院的实际情况,除法律规定不宜调解的案件和特别重大凝难的案件外,确立民事调解的前置程序,强化庭前调解工作,把立案庭作为庭前调解的重要部门,并制定相应调解操作规程,提高法官调解意识,充分发挥法官调解的主观能动性。

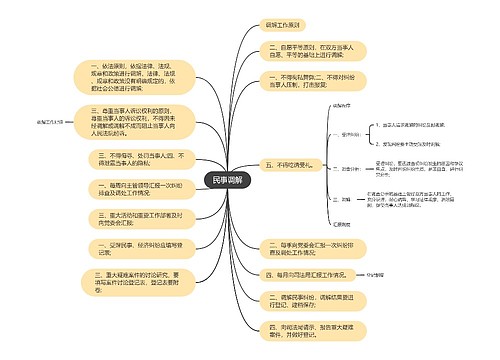

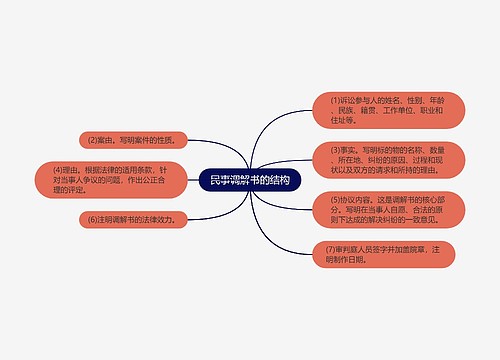

对在一定期限内未能达成协议的,将案件转业务庭。在调解过程中,独任审判员、合议庭、都可以做调解工作,法官助理可协助法官进行调解,并邀请有关单位、组织或个人参与调解。最高人民法院《关于落实23项司法为民具体措施的指导意见》第七条规定“民事诉讼过程中,调解可以在任何一个阶段进行,法院不得拒绝当事人进行调解的正当请求,当事人达成的调解协议,超出当事人诉讼请求范围的,只要不违反法律、行政法规的禁止性规定,不损害国家、社会公共利益或他人的合法利益,人民法院审查后,可依调解协议制作调解书。”这一规定强调了调解应以当事人处分权为基点,属于当事人主义定位调解的应有之义,阐明了调解可以突破诉讼程序或诉讼范围的限制,使民事调解工作可以在立案、送达、庭前、庭中、庭后等各阶段进行。

不论在什么阶段进行调解,应当采取多样的调解方法,只要能让当事人之间的矛盾化解,只要是调解结果是当事人的意思体现,不违反国家法律的强制性规定便是合法。在调解过程中,充分借鉴外地法院的经验和做法,探索一些新方法开展调解工作。如赡养案件,要把社会道德风尚和法律相结合进行宣传,动之以情、晓之以理,使子女尽到自己的社会义务和法律义务。如离婚案件,要了解矛盾产生的原因,感情的破裂程度,找准矛盾的焦点,多做双方当事人的思想工作,也可邀请家属和亲友参加,促使双方当事人达成和好协议。法官做当事人的思想工作时,要有负责的态度,把握案件的矛盾所在,在处理案件时强化耐心、热心、细心,充分理解当事人,尊重当事人的调解权利和调解方案,引导当事人分析利弊,把握时机,提出合理方案,促使调解成功。

综上,调解作为民事审判的重要方法,就要求我们法官不断创新调解方法,拓宽调解思路,根据案件的特点,采取灵活多样的方法开展调解工作,把调解工作和构建和谐社会相统一。