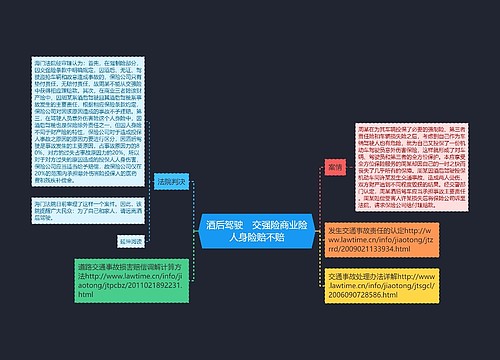

笔者同意第二种观点,应当认定受害人徐某为“第三者”,由保险公司在交强险范围内给予赔偿,理由如下:

首先,事故发生时被害人徐某处于车下,应当认定为除本车人员外的“第三者”。

《机动车交通事故责任强制保险条例》(下简称交强险条例)第21条规定,“被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。”依据该规定,可推断出交强险属于“第三者”责任险范畴,“第三者”为“本车人员、被保险人以外的受害人”。对于“被保险人”,交强险条例第42条第二款作出界定,是指投保人及其允许的合法驾驶人。而对于“本车人员”法律没有明确界定。本案中,被害人徐某的身份具有特殊性,事故发生前,徐某在车厢后作业,属于车上人员,事故发生时,徐某被甩出车厢,此时系为车下人员。笔者以为,判断交通事故受害人属于本车人员还是“第三者”,应当依据其在交通事故发生时这一特定的时间点上,在保险车辆上即为本车人员,在车下即为“第三者”。本案中,在交通事故发生时,徐某已经由车上人员转化为“第三者”,故保险公司应当在交强险的范围内就徐某的死亡予以赔偿。

其次,依据交强险的设立目的,应当认定保险公司承担赔偿责任。

将抽象的法律规范适用于具体的法律事实,必须通过法律解释,法律解释的方法具有位阶,由高到低依次为文义解释、立法者的目的解释等等。本案中,对“第三者”中的“本车人员”,若依据文义解释仍不能做出准确的解释,则依据立法者目的解释,即交强险设立的目的,也应当认定受害人徐某属于“第三者”范畴,由保险公司承担赔偿责任。交强险设立的目的旨在于整合社会力量以弥补交通事故中受害人的损失,尽量使他们恢复到事故前的生活状态。交强险本质上属于责任保险,带有社会保险的性质,具有明显的公益性,保护受害人利益是交强险制度的根本原则。实践中,车上人员被甩出车外受伤之情形越来越多,如将此类受害者排斥于“第三者”之外,将会导致很多无辜的受害者得不到合情合理的赔偿,有违交强险立法之目的。

再其次,依据民法的公平原则,保险公司应当承担赔偿责任。

法律原则在适用上一般不应优先于法律规则,但若穷尽了法律规则,为了实现个案正义,且没有更强理由,可径行适用法律原则。本案中,对于“本车人员”,法律没有明确界定,且徐某因交通事故致死造成巨大损失,肇事司机马某主观上也并无恶意,与保险公司相比居于弱势地位,鉴于以上原因,可补充适用法律原则。保险法系民法分支,而公平原则作为民法的基本原则之一,也是民事活动的目的性的评价标准。当一项民事活动是否违背了公平原则,难以从行为本身和行为过程做出评价,就需要从结果上是否符合公平的要求来评价。本案中,一方面,对于徐某的损失42万,仅由运输公司承担,易造成保险公司与运输公司利益上的严重失衡,巨大的数额易使对被害人徐某的赔偿迟迟不能,或者不能完全得到补偿,因此应由保险公司在交强险限额11万的范围内予以分担。另一方面,若仅仅因为事故发生时受害者居于车上或车下的位置不同而对受害者给予不同的待遇和保障,不利于社会之和谐稳定。

目前,我国车上受害者所占比例甚高,虽然我国设有车上人员险,但是,车上人员险属于商业性保险,具有任意性,车上受害者能否获得保险赔付,完全取决于机动车保有人之投保意志。若保有人放弃投保车上人员险,事故受害的车上人员则既无法获得保险保障,更难求资力匮乏之责任人给予赔偿,车上受害者将无法得到有效救治,不符公平之理,实难谓当。

U882642901

U882642901

U982199398

U982199398