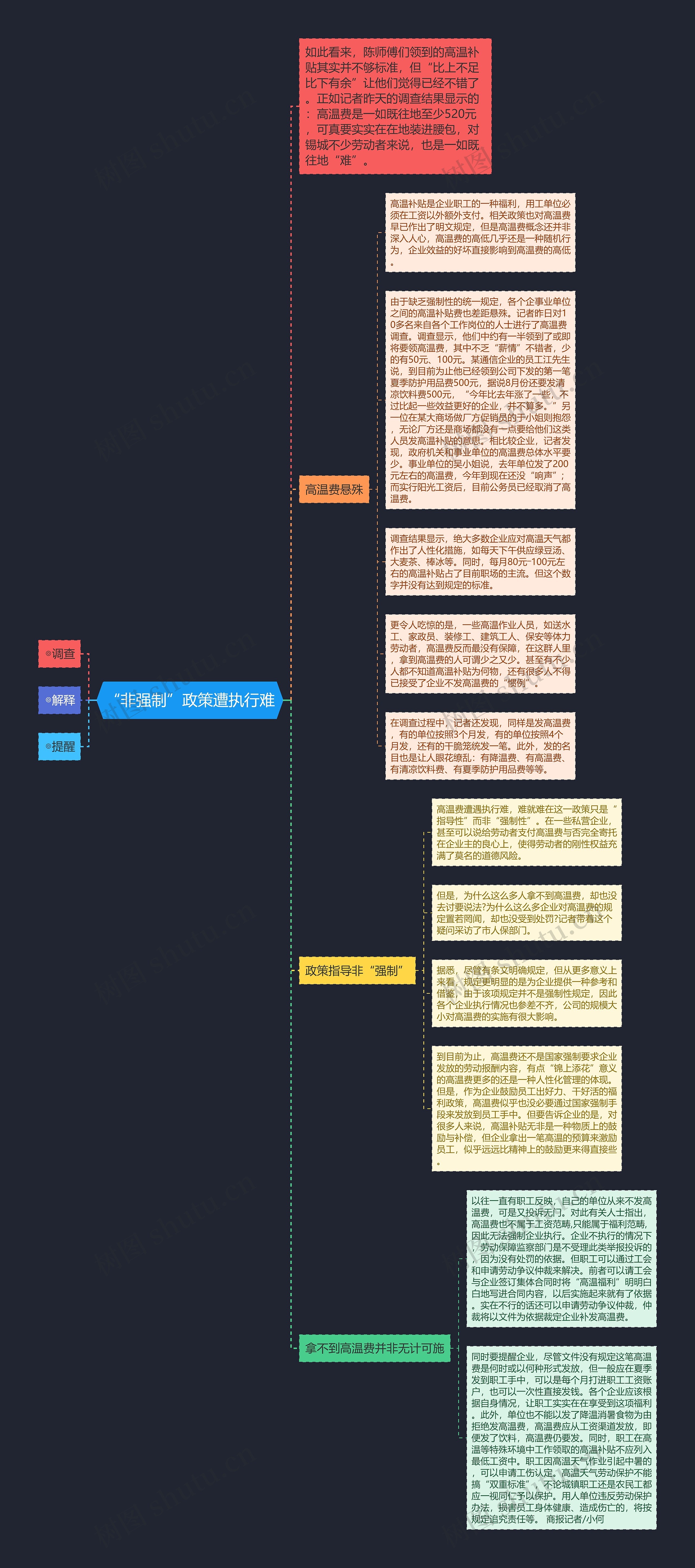

“非强制”政策遭执行难思维导图

旧人不归

2023-03-10

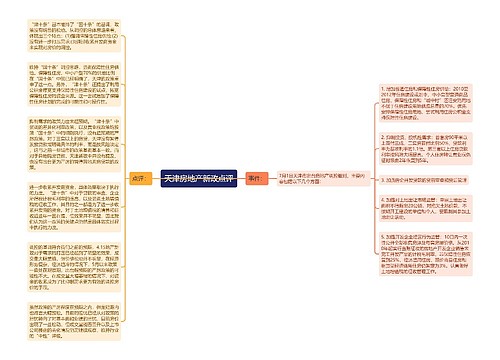

导言:“看,今年的高温费涨了!”空调公交车司机陈师傅昨天告诉记者:上月底,单位给他们发了350元高温费,比去年多了30元,而他一位开普通车的同事,高温费拿到了500元。“和有些单位比不算高,可也不错了!”陈师傅和他的同事们对此相当知足。还没出梅就遭遇连续的高温天,让人们惦记,这高温费要不要发了?是不是涨了?记者昨天从市人保部门获悉,今年尚未出台新政策,还是按照之前江苏规定的防暑降温费标准:从事室外作业和高温作业人员每人每月160元,非高温作业人员每人每月130元。全年按4个月计发,高温费列入企业成本费用,

树图思维导图提供《“非强制”政策遭执行难》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《“非强制”政策遭执行难》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:69e42f3b21102970b3866e41def7e9ea