经仔细审阅双方提出的理由和证据,并经咨询专家后,仲裁员认为该轮的航速不足主要是由于机器运转不良所造成,船舶污底和风浪海流因素对航速也产生了一定的不利影响。仲裁员具体意见如下:

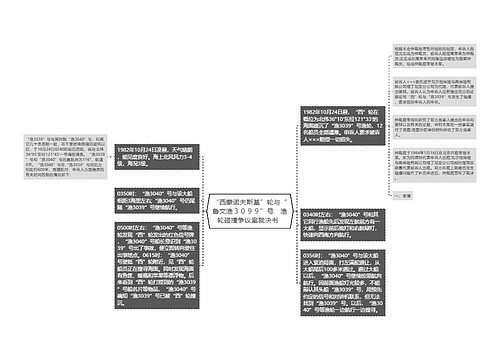

“新港”轮从康斯坦萨港开航后第三天便在海上停车修理主机,此后沿途又在海上停车修理机器十余次,这说明该轮机器运转不良,存在内部缺陷。该轮从马赛开航后第二天,主机转速为118.59转/分,机器航速为13.37节,实际航速为14.25节,滑失率为-6.58%,这说明该轮靠外力才达到14.25节。从康斯坦萨开航后第一天和第二天,即78年11月7日和8日,在风力6级,浪4至5级的情况下,实际航速仍分别达到10.53节和10.54节,滑失率仅分别为2.13%和10.45%,第三天就因机器发生问题,第一次在海上停车修理机器。此后甲板日志摘要和机舱日志摘要均无机器速度和滑失率的记载,直到从吉布堤开航,才又开始记载。吉布堤开航后第一天,即1978年11月22日,就又在海上停车修理机器。此后又多次在海上停车修理机器,直至抵达新加坡。其中滑失率最高时达+35.86%(12月4日),除有三天低于+16.23%外,绝大部分天数都在+16.23%和+35.86%之间。这说明机器运转不良、发生故障,几经修理仍不能恢复正常。同时,在康斯坦萨至黄埔的航程中,主机平均转数只有95.03转/分,远远达不到租船合同规定的135转/分,也说明机器运转不良是航速不足的主要原因。

经审核甲板日志摘要及气象导航公司提供的数据,仲裁员发现该轮从康斯坦萨至黄埔途中,租船合同规定的坏天气,即蒲氏风级4级、浪3级以上的天气比好天气要少,其中大风大浪天气就更少,因此认为气象导航公司提供的风浪影响为1.8节的数据是不合理的。经咨询专家,仲裁员认为0.98节比较客观地反映了航程中风浪总的影响。

由于好、坏天气下,逆流对航速的影响区别不大,仲裁员认为可以援用气象导航公司提供的数据0.2节作为该段航程中逆流的影响。

租方在反索赔中提出黄埔至上海段坏天气对该轮航速的影响为2.07节,但根据甲板日志摘要计算,坏天气影响应为2.08节。

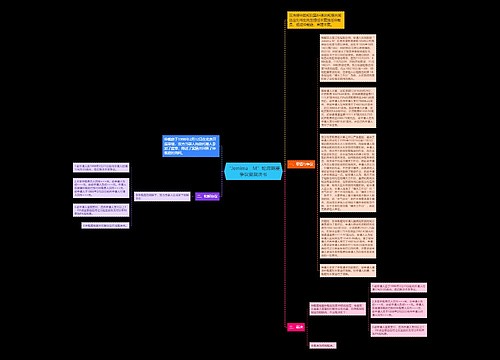

根据实验,专家们认为船舶出坞下水后,最初1至2个月,船底附着物生长速度一船不快,对航速影响不大。第3至6个月,附着物生长迅速加快,粗度增加较快,对航速的影响也迅速增加。第6个月以后,虽然附着物仍继续生长,但粗度的增加却不显著,对航速影响的变化也逐渐减小下来。此外,船底附着物的生长在停泊时比在航行时快,也是事实。

基于上述意见,本项争议直接涉及到该轮最后一次进坞清理船底的时间问题。经审阅双方提供的涂层报告、大副航海日志、甲板日志摘要和租船合同,仲裁员认为,由于船方没有按要求提供证明该轮于1978年6月在安特卫普进干坞的涂层报告,而提到该轮于1978年6月在安特卫普进过干坞的涂层报告是还船后在日本进干坞清底时所作,同时由于经船长与大副签字的大副航海日志和经船长和二副签字的甲板日志摘要所记载的进坞时间不相一致,因此仲裁员认为应采用1978年7月12日签订的并经双方代表签字的租船合同中所记载的时间即1978年2月为进干坞时间。

由此可以判断,最后一次进干坞距交船时已近六个月。可见船方对船舶污底应负一定责任。但是,该轮根据租方指示在康斯坦萨停泊长达96天,必然加速附着物的生长,增加一些船舶阻力,因此租方对污底造成的航速不足也应负一部分责任。

在计算污底影响值时,仲裁员认为,用全速航行时的机器平均航速与实际平均航速之差作为污底、风浪和逆流影响的总和,是合理的。在本案中,该轮自康斯坦萨至黄埔,机器平均航速为10.62节,实际平均航速为8.73节,污底、风浪和逆流通影响总和为1.89节,减去上述第(2)点所述风浪影响0.98节和逆流影响0.2节,因此污底对航速的影响为0.71节;该轮自黄埔至上海航程中,机器平均航速为11.65节,实际平均航速为9.68节,因此污底、风浪逆流影响总和为1.97节,但是该段航行期间坏天气影响为2.08节,根据甲板日志摘要、该轮一路顺流,逆流影响为负,因此该段航程中风浪影响为2.08节,逆流影响为零,污底影响仍按0.71节计算。

由于船、租双方对污底造成的航速不足0.71节都负有责任,仲裁员认为由双方各承担50%责任是合理的。