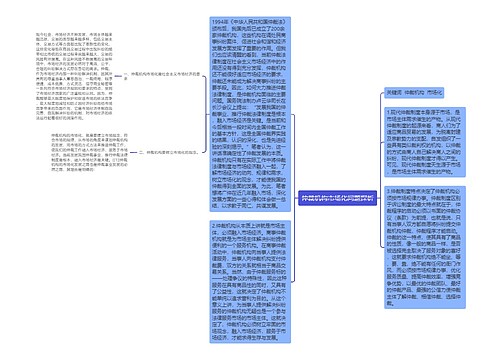

船舶公海碰撞法律适用问题新解思维导图

落魄潦倒

2023-03-09

问题

法律

碰撞

船舶

法院

国籍

原则

解决

国法

经济仲裁

经济仲裁论文

一、船舶公海碰撞之法律特性

树图思维导图提供《船舶公海碰撞法律适用问题新解》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《船舶公海碰撞法律适用问题新解》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8050a1ba9818d5f7939b21b4555a5d9c

思维导图大纲

相关思维导图模版

船舶公海碰撞法律适用问题新解思维导图模板大纲

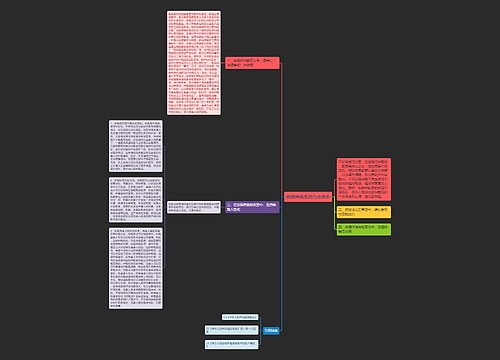

关于船舶碰撞之概念,各国学者及立法实践均有不同观点。我国学者司玉琢认为:“船舶碰撞系指船舶间相互接触,致使一方或双方放生损害。”台湾学者郑玉波认为:“船舶碰撞是船舶冲突,致使一方或双方发生损害之谓。”国际海事委员会(CMI)1987年《船舶碰撞损害赔偿公约草案》第1条规定:“船舶碰撞系指船舶间,即使没有实际接触,发生的造成灭失或损害的任何事故。”我国《海商法》第165条规定:“船舶碰撞,是指船舶在公海上或者与海相通的可航水域发生接触造成损害的事故。”

海运业自古便是一个充满风险的特殊行业,船舶碰撞便是海上营运中不可预测的危险和意外之一。法律对船舶碰撞问题的规范调整,主要在两个方面:一是立法设定船舶海上航行规则,以尽量减少碰撞之发生;二是立法规定如何妥善解决船舶碰撞后导致的一系列复杂法律问题。一般认为,船舶碰撞是一种典型的海上侵权行为,这一行为又是一系列侵权之债产生之原因。“船舶碰撞是债的产生原因,在民法上应属于侵权行为之债,但由于海上运输引起碰撞的原因颇为复杂,对其责任关系的判别亦非易事,靠民法的侵权行为法来调整船舶碰撞引起的各种关系已很感不足,所以在各国海商法中,对船舶碰撞都有专章予以规定。”而又由于各国海商法法律传统,法律发达程度不同,因而在船舶之外延、船舶碰撞之种类、碰撞地点、承责原则、损害赔偿范围、碰撞诉讼时效等诸多方面存在很大差异,因而,船舶碰撞究竟适用哪一国家法律便有十分重要意义,它直接决定着船舶碰撞产生的各项法律问题的实体解决。法律适用的任务便在于厘清这些复杂的法律关系,选择适当的准据法,尽量寻求各方利益之平衡保护,达成法律之公正。

船舶碰撞是一种特殊的海上侵权行为,因之将产生复杂的法律问题。又由于各国对这些问题立法倾向和解决模式不同,因而船舶碰撞之法律适用问题便显得十分重要。而船舶公海碰撞更是船舶碰撞这一特殊海上侵权行为之尤为特殊方面。公海属全人类之共有财产,任何国家法律效力均不及于公海之上,但各国船舶在公海上均有航行之自由。然而,公海上船舶在传统国际法上又常被视为一国拟制领土或移动领土,该国法律效力及于该船之上。那么,受不同国家法律调整之不同船舶在属于全人类共有之公海上发生碰撞,究竟应该适用何种法律来确定不同国籍当事方的权利义务呢?目前并没有具有排他性管辖权的国际海事法庭来专门审理公海上船舶碰撞问题,所以只能由某一国法院或仲裁庭来对案件进行管辖。这一管辖法院或仲裁庭可能与船舶碰撞有这样或那样的关系,或者仅是船舶扣押地,这些法院或仲裁庭在受理案件适用法律时又会受制于众多复杂因素,这些都使得船舶公海碰撞及其法律适用问题显得更为特殊,也更为重要。

二、船舶公海碰撞法律适用之一般规则及评价

船舶公海碰撞可分为两种情形,一种是同一国籍船舶在公海上发生碰撞;另一种是不同国籍船舶在公海发生碰撞。以下分别对这两种情形下国际通行的法律适用规则进行阐述和评价。

(一)同一国籍船舶公海碰撞法律适用规则

此种情形下的法律适用,在国际私法理论和实践上,有两种不同观点,即法院地法或仲裁地主义和共同船籍国法主义。

1.法院地或仲裁地法主义

该观点认为:“基于公海自由原则,其与陆地或领海受一国主权绝对管辖不同,应统一适用法院地法。”英国和美国均采用这一原则。但在目前国际私法立法中,几乎没有哪一国家在同一国籍船舶公海碰撞上采取绝对的法院地或仲裁地法主义,因其存在以下弊端:(1)会造成当事人择地行诉,规避本该适用的法律。原告会居于其行使起诉权的便利地位,在数个有管辖权的法院中选择对自己最有利的法院起诉,来实现对其有利的法律的适用 。“把法庭地法作为唯一的衡量标准,将侵权行为的成立和结果完全依赖法庭地法,在某种程度上放任了原告的‘择地行诉’,使原告有可能适用对自己最为有利的法律。”(2)法院地法或仲裁地法适用于此类案件也常常带有偶然性,缺乏与案件的真实联系,这就很有可能造成不公正的判决结果;(3)船舶碰撞的法律事实发生在前,选择法院的事实发生在后,如果采取法院地法,就意味着用后发生事实的法律来支配先发生的事实,这样做有悖于法律不溯及既往的原则,也不符合逻辑,会对审判带来诸多不便。鉴于同一国籍船舶之间的碰撞直接适用法院地法存在种种不足,所以采纳法院地或仲裁地法的国家并不多见。

2.共同船籍国法主义

(二)不同国籍船舶公海碰撞之法律适用规则

此种情形下,法律冲突与法律适用问题颇为复杂。由于与争议存在牵连的事实要素众多,各国立法和判例实践所强调的影响法律选择的连接根据的重心很不一致,造成此方面的海事冲突规范立法不够统一,归纳起来,主要有以下四种主张:一般海事法理主义、法院地法主义、行为地法主义和船籍国法主义。兹分述如下:

1.一般海事法主义

英国学者戴西和莫里斯在其《法律冲突法》一书中曾揭示了一般海事法的基本含义。他们指出,一般海事法是指针对海事法范围中的法律问题文明国家的国民基于同等利益长期相沿适用良久而曾被认为成一种普遍接受的国际惯例。不少学者强调,因公海上不同国籍船舶发生的碰撞不能使用侵权行为地法和船旗国法,此种场合可直接采用一般海事法作为一项特殊的法律适用方法。这种主张听起来很具有吸引力,适用各国共同的一般的海事法,符合国际私法统一的理想。但是很显然,这只能是一种理想。一般海事法中的概念和含义是相当抽象的,并不存在明确的内容和法律规则,在审判实践中完全依赖于法官的良知和理性,并借助其经验来影响和实现法律适用,没有任何客观的标准,极易造成专断与不公正的发生。另外,法官在衡量自然法则、公平以及理性时依赖的是本国的法律理念,这必然会有形式上遵循和适用一般海事法而实质则适用法院地法之虞。

2.法院地或仲裁地法主义

该说认为:“由于没有共同船籍国法可适用,一般海事法理主义有时欠明确,法院适用自己的法律(法院地法)是公平、合适的。”另外,这一原则还有一个突出的优点便是法院或仲裁庭毋需解决外国法的证明问题,给适用法律带来方便。当然,这一理论也存在不可避免的缺陷,基本上与前文所述相同国籍船舶公海碰撞之法院地法主义弊端相同,此处不再赘述。

3.侵权行为地法主义

该说又被称为船舶领土说,认为“由于船舶可视为本国领土的一部分,在船舶上发生的事实等于在本国领土上发生的事实,故应适用侵权行为地法。”然而,一般情况下,侵权行为发生在加害船上,而损害结果发生被害船上,此时如何确定侵权行为地?况且很多碰撞属于互有过失碰撞,侵权行为地更是无法确定。持此观点者认为此时可由法官自由裁量,这极易导致法官的专断和结果的不公正。同时,此说将船舶拟制为法律上的领土,将本来单纯的法律选择问题上升为国家主权效力之争问题,人为的加重事端,不利于问题的解决。正因如此,我国学者司玉琢指出:“正确的观点应当是:对于在公海上发生的碰撞案件,侵权行为地法的主张不能在理论上得以成立,这是因为‘船舶领土说’已成为过时的旧学说。在实践中,不同国家之间的船舶相互碰撞,不论主张适用加害船所属国法还是受害船所属国法,都是有弊端的,更何况大多数情况中每一船舶既是加害船又是受害船。”

4.船籍国法主义

(三)各国立法实践与我国的规定

从以上对船舶公海碰撞法律适用一般规则的分析可以看出,每一规则都有其优势,但也有其固有缺陷。在缺乏完美理论的现实世界中,各国立法者也不得不基于自己的价值判断,从这些不完美的规则中选择看起来尽量完美的规则。

对于船籍国相同的船舶公海碰撞之法律适用,各国立法及实践基本上一致的认为,应当适用共同船籍国法。如《1993年荷兰海事冲突法》第7条第3款第4款即规定,如果发生碰撞的船舶属于同一船舶碰撞公约的缔约国或适用同一船舶碰撞公约,适用共同的公约或法律;或发生碰撞的船舶属于同一国家,悬挂相同的船旗(不包括只在内河航行的船舶),适用船旗国法。德国法律适用条例第17条第(三)款规定,如果加害人和被害人是同一国家的公民或者他们在同一国家都有住所时,应当适用该国国籍或住所地国的法律。此外,意大利、保加利亚、韩国、罗马尼亚、阿根廷等国也都采用此立法例。在区域国际私法立法具有重要影响的《布斯塔曼特国际私法典》第29条也规定:“在公海或其上空发生的意外或有过失碰撞事件,如碰撞各方属于同一国旗,适用该国的法律。”在国际立法方面,1977年《统一船舶碰撞中有关民事管辖权、法律选择、判决的承认和执行方面若干规则的国际公约》第4条规定:“得如有关的船舶都在同一国登记或由它出具证件,或即使没有登记或由它楚出具证件,但都属同一国家所有,则不管碰撞在何处发生都适用该国法律。”CMI《1977年船舶碰撞公约草案》也采用此种规定。

对于船籍国不同的船舶公海碰撞之法律适用,各国立法不太一致,但占主导地位的是采用法院地法主义。如英国在回复CMI 有关海事国际私法问题时便称:“依据法院地法解决公海上的船舶碰撞问题既方便又能获得公平的结果。”英美有关公海上不同国籍船舶碰撞引起的损害赔偿案件几乎都是适用法院地法解决。《1993年荷兰海事冲突法》第7条第2款规定,法院地法适用于发生在公海上的船舶碰撞; 意大利《航海法典》第12条规定:“船舶碰撞发生在公海上者,两船舶国籍相同者,适用该船旗国法,除此以外,应适用法院地法。”国际立法层面,CMI《1977年船舶碰撞公约草案》和1977年《统一船舶碰撞中有关民事管辖权、法律选择、判决的承认和执行方面若干规则的公约》均采用类似立法。

我国《海商法》也基本上采纳了上述世界海事立法的一般做法,即对于公海上船舶碰撞的法律适用,在相同国籍船舶碰撞时采用共同船籍国法主义;在不同国籍船舶碰撞时采用法院地法主义。值得注意的是,我国将相同船籍船舶碰撞适用共同船籍国法规则扩展到整个船舶碰撞领域,包括领海和内水碰撞。这显然是不合适的。从实践上看,除少数公约外,各国立法都将共同船籍国法主义的适用限制在公海船舶碰撞领域,对于领水和内水的船舶碰撞无一例外的都采用侵权行为地法主义。从理论上看,共同船籍国法主义本来便是在公海无主权特定情况下对“侵权行为适用侵权行为地法”一般原则的例外,既然在领海和内水的碰撞属于我国主权管辖范围之内,也便自无适用例外之说。况且船舶碰撞还可能导致对碰撞地的巨大伤害,如油污,港口设施破坏等,此时适用碰撞船舶的共同外国国籍法,显然不利于保护我国利益。所以,无论从理论还是实践来看,共同船籍国法的适用应仅限于公海船舶碰撞,而不宜及于领海与内水。

三、理论修正:船舶公海碰撞法律适用三层漏斗过滤模型之构建

船舶碰撞法律适用最低目的在于找出某一法律解决纠纷;最高目的则在于找到最合适的法律,实现对纠纷的最佳解决,即实现对各方当事人利益的平衡、公正保护。前述各理论,即便使获得普遍认同的做法也都存在着固有缺陷而只能是一种次优选择。要达到法律适用的最高价值,便必须进行不懈的探讨。笔者以为,采用以下全新的“船舶公海碰撞法律适用三层漏斗过滤模型”便能更好的解决公海碰撞法律适用问题。在这一模型中,漏斗的第一层过滤网是当事人协议选择原则。如果这一原则解决了法律适用问题,则就此终止;如果未能解决,则问题向下进入第二层过滤网,即最密切联系原则。如果还不能解决,则进入漏斗底层,即法院地法原则。具体而言,可分述如下:

(一)漏斗第一层过滤网:当事人协议选择法律原则

本原则是指,在发生船舶公海碰撞后,各方当事人可以通过协商一致的方法,确定纠纷解决所适用的法律。法律适用的目的是为了解决因船舶碰撞而产生的各种侵权之债。债务纠纷属于民事纠纷,自然属于私法自治的范畴。当事各方自然可以基于意思自治原则达成解决纠纷的协议,包括实体上的解决方法和纠纷解决的法律适用方法,只要这种协议不危及第三方之利益。另外,在船舶碰撞发生后,当事人解决纠纷的心情最为迫切,如果他们能够在平等自愿的基础上对纠纷解决的准据法达成一致,则这种一致不仅能够最好的符合各方利益,而且也有利于纠纷的快速解决,法院或仲裁庭没有理由不遵守当事人的这种选择。在实践领域,已有法律尝试在侵权领域引入当事人意思自治原则,如《瑞士联邦国际私法法规》第132条即规定:“当事人可以在侵害事件发生后任何时候约定适用法院地法。”1977年《统一船舶碰撞中有关民事管辖权、法律选择、判决的承认和执行方面若干规则的公约》第4条规定:“除当事人另有协议外,碰撞在一国内水域发生时,适用该国法律,......”显然,这些引进都是十分谨慎而局限的。笔者以为,完全可以在民事侵权领域,特别是公海船舶碰撞法律适用领域,肯定当事人本来便应享有的意思自治权利,确立意思自治的最高原则,鼓励当事人在侵权发生后尽量达成纠纷解决协议或法律适用协议,从而更好保护各方当事人利益,实现法的公正价值。

(二)漏斗第二层过滤网:最密切联系原则

具体到船舶碰撞而言,法院或仲裁庭应对因碰撞而产生的各种民事法律关系(如过失关系、赔偿关系、责任限制关系、对第三人的责任关系等)诸因素(侵权行为地、国籍、居所、营业地、关系集中地等)进行综合分析,以其中与某种法律关系联系最密切的因素为连接点,确定适用的准据法。显然,最密切联系原则对法官和仲裁员的素质提出了较高要求,虽然有利于“把同一类法律关系加以区分,规定不同的冲突规范,使准据法的选择能够符合日益复杂的法律关系的各种情况,从而使案件得到更公正更合理的解决”,但“显然会增加法院的司法负担,使法院地国为追求公正的判决结果支付过高的社会成本”,有违“司法任务简单化”之目的。笔者以为,没有绝对完美的理论。最密切联系原则可能会加重裁判者的工作量,但却有利于案件更公正更合理的解决,而后者恰好是司法理应追求的价值目标。所以,在现有知识和技术水平可能的情况下,应尽量适用最密切联系原则来确定应该适用的准据法。当然,任何理论都不可能绝对化。如果确实无法找到最密切连接点或者成本实在过于庞大,或者此连接点指向的法律显然有违公正要求或法院地公共利益,则自然可以不予适用,但应仅以此为限,而且法官必须对于这些例外给予令人信服的说明或推理。

在船舶公海碰撞中,对于相同国籍船舶的法律适用,运用最密切联系原则,一般可能明显的指向共同船籍国法。此时适用共同船籍国法,乃是基于其与案件的最密切联系。如果船籍国与碰撞船舶之间无此种真实密切的联系,如悬挂方便旗或光船租赁未更换船旗,则自可依照最密切联系原则来“揭开船旗的面纱”,否定此时表面上共同船旗国法的最密切连接点效力,转而适用真正有最密切联系的连接点指向的法律。对于不同国籍船舶碰撞,可能会相对复杂,需要更高的智慧,但除非出现特定例外,均应尽量运用最密切联系原则来解决法律适用问题。所以,这以中间过滤网也会是整个漏斗模型的“中坚”过滤网,大多案件的法律适用问题可能在这一层得到解决。

(三)漏斗第三层过滤网:法院地法原则

经过第二层过滤网,一般船舶公海碰撞案件的法律适用问题应该基本上都可得到解决。然而,如果确实存在上文中提到的特定例外情况,如法律关系太过复杂,各连接点间密切程度根本无法判断,适用任何一连接点指向的准据法均有对另一方不公正之虞,或者找出此连接点实在成本过大,已超过案件本身的争诉金额,或者适用此连接点指向的法律显然有违法院地国公共利益,则法院或仲裁庭可以考虑适用法院地法对案件进行审理裁判,但其前提是必须对上述例外情景做出令人信服的论证。

所以,笔者以为,以上船舶公海碰撞法律适用三层漏斗模型是能够合理平衡碰撞各方当事人利益关系的,同时也符合理论本身的统一化与系统化要求,在保证理论完整性的同时能够发挥对实践的灵活指导作用,是值得推广的。

引用法条

[1]《中华人民共和国海商法》 第一百六十五条

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心