“春风疾,战鼓擂,”一场关于司法制度的改革正在神州大地铺开。加强对侦查权的制约和监督,遏制侦查权的滥用,保障人权,确保司法公正,从根本上改革侦查程序,是一项十分紧迫的任务。在此,我谈谈个人的一些想法。

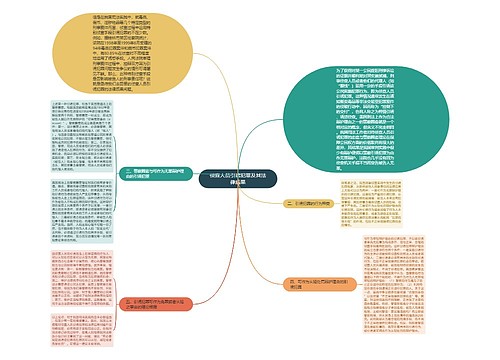

1、改革现行刑事司法体制,确立司法权的权威地位与中立形象,由此加强司法对侦查的审查与控制。我国的刑事诉讼程序可以形象地概括为“流水作业式”的构造模式,因为“我国宪法与刑事诉讼法明确规定了‘公、检、法分工负责,互相配合,互相制约原则’和‘检察监督原则’,侦查、起诉和审判是三个完全独立而互不隶属的诉讼阶段。公、检、法三机关就如同流水线上的三个‘操作员’,前后接力、互相配合、互相补充,共同致力于实现刑事诉讼任务。”[5]其最大的弊端在于降低或破坏了审判权在诉讼中应有的权威和中立形象,违背了司法最终裁判原则与控审相分离原则,使得司法权干预与控制侦查权成为不可能。有鉴于此,我们必须积极地向现代法治国家“以裁判为中心”的构造模式转化,废除“公、检、法三机关公工负责,相互配合,互相制约的原则”及“检察监督原则”,结束公检法三机关各行其责,分散行使权力的状况。建议在现行法院中建立专门的审查庭负责对侦查活动进行控制与监督,从而使司法机构的裁判活动实际居于刑事诉讼的中心。具体来说表现为(1)在侦查阶段的一开始,法院的审查庭就可以参与并负责就所有涉及个人权益的事项进行司法授权和审查,作为一个中立司法机构对警察或检察员采取的强制性措施发布许可令状并进行合法性审查。(2)在侦查阶段就允许那些权益受到限制或剥夺的公民向法院提出申请,从而引发法院就此事项举行专门的听审,作出权威的裁判,并允许上诉,从而充分给予这些公民(尤其是嫌疑人)的司法救济权。

2、改变检察机关“法律监督者”地位,实行检、警一体化格局。检察机关既要进行法律监督,又要负责提起公诉甚至参与侦查,同时承担了司法监督和刑事追诉这两项相互矛盾的诉讼职能,使其在履行法律监督职能时,缺乏起码的中立性与超然性,并使控辩双方的力量严重失衡,损害了平等对抗原则和司法公正原则。因此,必须改变检察机关的法律监督权,并把相关的诸如批准逮捕的监督权交由公正独立的法院行使。与此同时,必须对检警关系予以调整。因为“在现行体制下,公安机关和检察机关的分工不明确,机构设置不合理,程序不顺畅,致使整个司法体制在不良运作中浪费掉大量的司法资源,效率低下,并使侦查权的司法控制机制很难建立起来”。[6]为使公、检两机关的侦查活动既不偏离追诉犯罪的高效目标,又符合程序公正的要求,我们可以考虑弱化检察机关的侦查职能,将承担侦查职能的司法警察从现行的公安管理机制中分离出来,由检察机关加以指导、管理,确立检察机关对公安机关的侦查行为进行领导、指挥、监督权。只有通过改变检察机关的监督权,并使之与公安机关形成一体化,才能既提高追诉犯罪的效率,又更公正地实现对侦查活动的控制与监督。

4、在刑事证据立法中,确立非法证据的排除规则。对于违反宪法和诉讼程序的规定所取得的证据,不得作为定案的根据。虽然我国刑事诉讼法及最高院的相关司法解释在一定程序上表明了我国开始确立非法证据排除规则,但是很不完善:我国对非法证据的排除只限于言词证据,对于非法羁押、非法搜查、扣押等所获得的证据却未予以列明,仍可作为定案根据。同时,对于适用排除法则的举证责任未作规定,导致实践中对举证责任的确定做法不一。因此,我国立法还应当作如下规定:对于非法羁押,包括擅自延长羁押期限和超期羁押所获得的嫌疑人的供述予以排除;对于非法搜查、扣押等获得的物证,可区分一般违法与严重违法的不同情况,对于轻微违法取得的证据可不予排除,对于较严重违法取得的证据,应予坚决排除。[7]参照国外作法,对于侦查机关的非法取证,先由辩方举证,但标准较低,只须有可成立的理由即可。然后,追诉官员就收集证据的合法性的承担举证责任。只有确立与完善非法证据排除规则,,为从根本上杜绝非法取证,保障人权提供制度上的保障。

5、实行拘留、逮捕与羁押相分离制度,并使羁押的场所脱离侦控机构的直接控制。对犯罪嫌疑人进行任意的拘捕并长时间地予以羁押,导致目前超期羁押现象不断出现,严重地侵犯嫌疑人的人身权利。为此,我们有必要借鉴国外的做法,将逮捕行为与羁押状态严格加以区分,逮捕的适用条件较低,只能引起短时间的羁押,但逮捕后应当“毫不迟延地”将被捕者提交到法官面前,由后者对是否继续羁押,要否保释以及羁押期间等问题通过开庭的方式,在控辩双方都参与的情况下作出裁判。取消检察机关对逮捕行为实施的审查批准权及对羁押期限的决定权,而一律由法院审查决定,这可以保证羁押具有高于逮捕的法定条件,并按照更严格的法律程序进行裁判,从程序上防止嫌疑人受到不公正、不合理的强制措施。同时,在侦控机关逮捕嫌疑人以后,往往将其羁押于侦控机关可以直接控制的看守所、拘留所等场所,使得侦控机关可以任意地、秘密地讯问,容易导致刑讯逼供,获取非法的证据,侵犯嫌疑人的合法权益。所以,建议将嫌疑人被逮捕后的羁押场所脱离侦控机关的直接控制,而交由另一相对独立的行政部门管理,侦控机关要讯问犯罪嫌疑人,应取得法院及行政部门的批准令状方可进行。

参考资料:

[1] [前苏联]H·N·波鲁全夫:《预审中讯问的科学基础》[M],群众出版社 1985 . 1[2] 樊崇义主编:《刑事诉讼法学》[M],中国政法大学出版社 1995 . 267[3] [英]丹宁:《法律的正当程序》[M],法律出版社 1999 . 109[4] 转引自陈光中等主编:《联合国刑事司法准则与中国刑事法律》[M],法律出版社 1996 . 235页。[5] 陈瑞华著:《刑事诉讼的前沿问题》[M],中国人民大学出版社 2000 . 231[6] 参见陈卫东、郝银钟:《侦检一体化模式研究》[J],载《法学研究》 1999 .﹙1﹚[7] 参见宋世杰:《证据学新论》[M],中国检察出版社 2002 . 334

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646