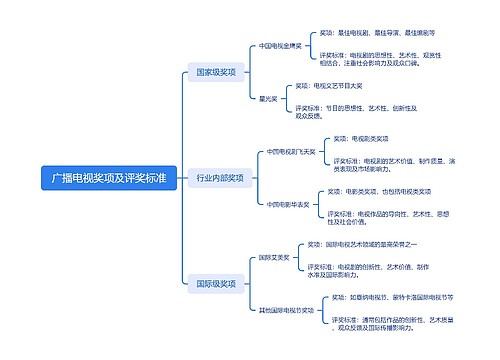

国外及台湾地区少年刑案社会调查制度考评思维导图

深知他心

2023-03-08

制度

考评

少年

地区

国外

调查

社会调查

司法

规定

法院

刑法

刑法论文

1910年华盛顿世界监狱会议决议:“对于幼年犯,必须精通心理学社会学之医士,精细考其社会原因,报告于审判官,俾案件易于解决……。”[i]今天,对少年案件所需进行的这种庭前背景性调查即社会调查已经为联合国少年司法准则所确认,联合国《少年司法最低限度标准规则》(北京规则)第16条明确规定:“所有案件除涉及轻微违法行为的案件,在主管当局作出判决前的最后处理之前,应对少年生活的背景和环境或犯罪的条件进行适当的调查,以便主管当局对案件作出明智的判决。”[ii]从世界范围来看,庭前社会调查是少年司法制度区别于成人司法

树图思维导图提供《国外及台湾地区少年刑案社会调查制度考评》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《国外及台湾地区少年刑案社会调查制度考评》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5b550299fa552f8fda96f3c7398d795c

思维导图大纲

相关思维导图模版

国外及台湾地区少年刑案社会调查制度考评思维导图模板大纲

一、国外及我国台湾地区少年案件社会调查制度考察

当今,在少年司法制度比较成熟的国家与地区,社会调查制度都已达到相当完善的程度。有些国家的少年法甚至明确规定,少年案件非经社会调查并提出调查报告,不得宣告刑罚。

(一)美国的社会调查制度

美国是现代少年司法制度的摇篮,世界第一部《少年法院法》与第一个少年法院均诞生于美国。当今,虽然美国各州少年司法制度存在一定的差异,但其社会调查制度大致相同。根据各州法律规定,少年法院或少年法庭除设立少年法官外,另设缓刑官员(Probation Office)。[iii]少年法院在接到相关人员或机构提出的控告后,由缓刑官员启动案件的社会调查程序,对涉案青少年的背景性材料进行调查。调查的内容包括少年犯罪者的生活环境、学习经历、性格、品行等。缓刑官员在调查时,应当与被控告的少年会谈;可以调查少年的家庭;访谈邻居、教师、雇主;可以委托相关专家进行心理或精神上的测试、评估。

根据调查的情况,缓刑官可以驳回没有根据的控告;有权独立解决轻微违法问题;对应受司法关注的儿童应当提出正式的诉状,或者根据州法令就儿童的父母或监护人失职致使儿童轻微罪错或无人照管而进行指控;对如何处遇儿童向法官给出建议。[iv]经过调查后,缓刑官应当撰写调查报告,并提交少年法官。在法院对被告进行处理性审理时,缓刑官负责向法院展示被告人的社会历史背景。[v]

与大陆法国家相比,美国与后面所要介绍的英国的社会调查制度有一个重要特点,即社会调查包括了庭前调查与判刑前调查。就少年刑事司法而言,庭前调查的目的具有非刑事性,但对刑事诉讼程序是否需要启动具有影响,判刑前调查则直接对法官量刑具有作用。[vi]此外,美国的社会调查制度还有一个重要特色,是种族界限比较明显。芝加哥少年法庭,从创立之初,就将黑人儿童分派给黑人缓刑官,随后建立的其他少年法庭则都仿效了这个先例。在当今美国,一种族的缓刑官是不会拜访另一种族的儿童家庭,这已经成为一个通行规则。[vii]

(二)英国的社会调查制度

尽管近年来,以儿童福利为基本理念的英国少年司法制度有了一些新的变化,但其社会调查制度不仅没有削弱,反而得到加强,社会调查依然是少年司法活动的必经程序。英国法律明确规定,设立少年司法社会调查制度的目的,在于帮助少年法官确定处理罪犯的最适当方法。[viii]

在英国,担当少年司法社会调查的机构与人员较多,包括地方缓刑委员会官员、青少年违法犯罪工作组成员、地方当局社会服务部门的社会工作者等。[ix]调查内容除少年犯的背景,如家庭情况、住址、父母情况、学校情况等,还要涉及犯罪活动中的某些情况,以便为分析少年的犯罪行为提供充分的信息与资料。此外,调查者还需要对少年犯所实施的行为的危害性进行评估,这种评估通常采用心理学的方式进行。[x]

与美国的情况类似,在英国,社会调查所获得的有关青少年犯的信息,可以以庭前社会调查报告的形式,也可以以判刑前报告的形式提交给法官。无论是庭前社会调查报告,还是判刑前报告,法官获取调查报告后,应当向少年犯及其父母或监护人、起诉人等送达副本。但法院认为向少年犯及其父母或监护人披露某些信息可能存在对罪犯产生重大损害的危险时,则不必向上述人员送达完整的报告副本。[xi]

(三)德国的社会调查制度

社会调查制度也是德国少年司法制度的重要组成部分。根据德国少年法规定,诉讼程序开始后,为了帮助判断被告人心理上、精神上和性格上的特点,应当尽快调查其生活和家庭状况、成长过程、现在的行为及其他事项。如果有必要,尤其是为了确定其发育状况或者其他对诉讼具有重要意义的特征,可以直接对被告人进行调查。如有可能,应当委托一位有关少年专家对少年进行调查。[xii]

德国少年司法中的社会调查制度一个非常重要的特点,是少年法院利用大量的社会福利工作者,由他们来调查少年犯罪人的个人背景等情况,并且负责向检察官、法官或其他诉讼参与人提供相关的信息资料。根据德国法律规定,诉讼程序开始后,应当通知青少年福利机构,由相应的福利机构启动社会调查程序。调查后,这些福利工作者就可能采取的处罚措施可以向法官提供一些建议。当然,他们还要监督纪律处罚令的执行,并且与监狱里的少年犯保持经常性的联系,以便帮助他们在释放后能够重新融入社会。[xiii]

根据德国法律的规定,通过社会调查所获得的情况,除了应当向检察官、法官提供外,还应当尽可能的告知监护人、法定代理人、学校及教师,或职业培训中的师傅。但告知可能会对少年造成不利后果的,如失去培训或工作岗位的,可不予告知。[xiv]同时,德国法律还规定,检察官将社会调查之重要结果记载于起诉书中时,不得作不利于被告人教育的描写。[xv]

(四)日本的社会调查制度

在日本,社会调查的主要目的,在于探究青少年案件中非行发生的原因,在此基础上确定非行青少年的处遇方式。根据日本法律的规定,社会调查具体的内容应当包括:少年、保护人或者相关人员的品行、经历、素质、环境、不良化的经过、身心状况、审判及处遇上必要的事项等。法律同时规定,调查官在调查时必须充分利用医学、心理学、教育学、社会学及其专业知识,特别是少年鉴定所的鉴定结果。[xviii]

对调查官进行调查的方法,日本少年法没有明确规定。一般情况,调查官可以传唤少年、保护人、相关人员到家庭法院听取其陈述,也可以直接到少年、保护人住所、学校、工作单位听取陈述、观察具体情况。另外,调查官根据需要还可以向学校或者工作单位提出书面照会。如果少年因观护措施被少年鉴别所收容的,调查官还应当与少年鉴别所的技官进行协商。[xix]

经过调查,调查官必须将调查结果用书面形式报告给家庭法院法官。同时,必须在报告上表明自己的处遇意见。原则上,调查官应当出席审判并陈述意见。日本少年法还规定,在调查、审判的过程中,法官应当保持与调查官充分的联络、协商。通过联络、协商,一方面,法官可以监视调查官的调查活动,保障法律的正当程序的要求,另一方面,也有利于调查官为法官作出正确判决提供意见。[xx]

(五)我国台湾地区的社会调查制度

从渊源上讲,我国台湾地区的少年司法制度较多的师法日本,因此,其社会调查制度也与日本的相似。根据台湾《少年事件处理法规定》规定,少年法院分设刑事庭、保护庭、调查保护处、公设辅佐人室、并应配置心理测验员、心理辅导员及佐理员。[xxi]社会调查由调查保护处的调查官负责,心理测验员、心理辅导员、书记官、佐理员等随同少年调查官执行职务,并服从调查官监督。[xxii]

少年法院在接到法定有关移送、请求或报告事件后,便由少年调查官启动调查程序。调查除涉及该少年与事件有关之行为外,还包括其人之品格、经历、身心状况、家庭情形、社会环境、教育程度以及其他必要之事项。[xxiii]调查官在调查时,如有必要,可传唤少年、少年的法定代理人或现在保护少年的人到场;被传唤人经合法传唤无正当理由不到场的,少年法院法官可依职权或依少年调查官的请求发同行书,强制其到场。[xxiv]

经过调查,调查官应当向少年法院提出书面报告,并附具对案件的处理建议。但调查官的调查结果不得采为认定事实的唯一证据。[xxv]

二、国际社会少年案件社会调查制度之共性

通过对上述较具代表性的国家与地区的庭前社会调查制度的考察,我们发现,尽管由于国情的差异,各国的社会调查制度也有所不同,但是仍然明显的表现出多个方面的共性。这样的共性可简要概括如下:

(一)社会调查职权化

尽管英美等国在刑事诉讼模式上奉行当事人主义,但是在少年刑事司法问题上却与大陆法系国家趋向一致,即推行职权主义化。社会调查制度亦不例外。社会调查制度的职权主义化主要表现在三个方面:第一,社会调查机构与人员下设于少年法院或受少年法院指导;第二,少年法院或法官有权命令承担社会调查的机构与人员启动调查程序;第三,少年法官有权监督、控制社会调查的过程。

社会调查制度的职权化,应当是与少年司法制度的基本理念有关。尽管自少年司法制度诞生一百多年来,其发展充满了坎坷。但是在西方国家至今仍然秉承美国芝加哥少年法院的基本信念——少年司法制度的目的不是惩罚犯罪,而是更好的保护儿童的权益,即少年司法中的国家权力应当是福利性、监护性的。[xxvi]国外许多学者认为,正是少年司法中国家权力的福利性、监护性本质,决定了少年法院与法官必须以积极的姿态全面介入案件,因此庭前社会调查亦必须是职权主义式的,这种模式更能够保护青少年健康成长。[xxvii]

(二)调查与审判分离

虽然如前所言,各国少年司法活动中的社会调查实质上均奉行职权主义模式,但是,这并不等于少年法官可以包揽社会调查。事实上,各国在奉行职权主义的前提下,均实行审判官员与社会调查官员分离的制度,即调查官员不承担裁判职能,裁判官不能直接进行社会调查。

学者们认为,调查与审判的分离具有三个方面的重要意义:其一、有利于对职权主义程序的合理规制。少年司法中的职权主义是必要的,这基本上是共识。但职权主义是要有限度的,调查与审判的分离为少年法官的行为设置了分界线,也即给少年法官的职权设置了界限。其二、社会调查的认定过程具有社会诊断的性质,而审判的认定程序则主要是法律判断,因而在技术层面和相关知识的需要上讲,主体上的区分是知识合理性要求的需要。其三、调查与审判的分离是法律正当程序的要求。[xxviii]尽管少年法庭首先是作为社会福利机构而产生,但是在20世纪之末,大多数国家最终基本上将其定位于准司法性的机构。[xxix]因此,少年司法活动仍然应当遵循基本的正当程序,少年司法制度的设计也应当满足法律正当程序的基本要求。

(三)调查范围全面化

全面调查是各国少年司法社会调查制度中的一条重要原则。根据全面调查原则,调查者不仅要调查犯罪行为,更重要的是要全面查明少年犯的性格、经历、身心状况、受教育程度等个人特性和社会背景。

全面调查原则与少年司法的改造理念有关。西方诸国普遍认为,少年司法的目的不是惩罚,而是改造或者说治疗,因此,寻找犯罪原因以便实施有针对性的改造必然成为社会调查的指导思想。此外,全面调查原则还与“保护儿童利益”的理念有关。近百年来,在西方法律观念中,强调儿童的权益应置于法律领域中的首要位置,[xxx]要求少年司法应当作出最有利于儿童的个别化处理。[xxxi]改造理念与“保护儿童利益”的理念决定了少年司法中的社会调查必须关注犯罪行为本身以外的诸多因素,必须将凡是与犯罪有关的因素纳入调查的范围。

(四)调查目的与程序非刑事化

少年法院的创立者认为,少年法院的首要目的应当是使得少年远离有害的刑事司法体系。[xxxii]在这种思想的指导下,绝大多数西方国家将社会调查制度设计为少年案件的分流机制,即通过调查程序对案件进行分类。因此,社会调查制度是作为少年司法制度而非单纯的少年刑事司法制度的组成部分,社会调查报告对少年犯的定罪处刑即刑事处遇虽然在事实上有影响,但它并非设计社会调查制度的直接目的。

由于社会调查的目的在本质上的非刑事化,也决定了调查程序的非刑事化属性。从各国社会调查制度的设计与实践运作的情况来看,调查程序包括对有关证据的采纳与事实的认定的有关规则,均与刑事程序规则的实质相去甚远,如通常不适用强制措施、承认传闻规则等等。[xxxiii]

(曾 康)

[i] 林纪东:《少年法概论》,台北:国立编译馆1972年版,第13页。

[ii] 程味秋等编:《联合国人权公约和刑事司法文献汇编》,北京:中国法制出版社,2000年版,第228页。

[iii] 在美国少年司法中,缓刑官不仅仅是负责社会调查,还有其他重要职责,如,在庭审时担任儿童的代理人,在缓刑期内,则对儿童进行监管,因此,美国的缓刑官被称为“法庭的右臂”。许多少年法院的支持者认为,美国少年法院的成功应归功于缓刑官的训练有素与富有效率的工作。 Hurd, Harvey B. “,Juvenile Court Law: Minimum Principles which Should Be Stood For.” Charities: A Review of Local and General Philanthropy 13 (January 7): 1905. PP.327-328.

[iv] (美)戴维·塔嫩豪斯:“二十世纪初少年法院的演化”,载弗兰克林·E.·齐姆林主编:《少年司法的一个世纪》,高维俭等译,未出版稿。

[v] Meier ,Robert F. Crime and Society Boston: Allyn and Bacon. 1989.p.339.

[vi] (美)爱伦·豪切斯泰勒·斯黛丽等著:《美国刑事法院诉讼程序》,陈卫东等译,北京:中国人民大学出版社,2002年版,第567—569页;(英)麦高伟主编:《英国刑事司法程序》,姚永吉等译,北京:法律出版社,2003年版,第431页。

[vii] Lenroot, Katharine, and Emma O. Lundberg. Juvenile Courts at work: A Study of the Organization and Methods of ten Courts. Reprint, New York: AMS press. 1975.

[viii] 参阅英国2003年《刑事审判法》第158条、160条的规定。孙长永等译:《英国2003年刑事审判法》,北京:法律出版社,2005年版,第131页、132页。

[ix] 参阅英国2003年《刑事审判法》第158条的规定。孙长永等译:《英国2003年刑事审判法》,北京:法律出版社,2005年版,第131页。

[x] 王运生等著:《英国刑事司法与替刑制度》,北京:中国法制出版社,1994年版,第86页。

[xi] 参阅英国2003年《刑事审判法》第159条、160条的规定。孙长永等译:《英国2003年刑事审判法》,北京:法律出版社,2005年版,第131、132页。

[xii] 参阅《德意志联邦共和国少年法院法》第43条的规定。孙云晓、张美英主编:《当代未成年人法律译丛》(德国卷),北京:中国检察出版社,2005年版,第184页。

[xiii] (美)加普·E.·窦克:“现代欧洲的少年司法”,载弗兰克林·E.·齐姆林主编:《少年司法的一个世纪》,高维俭等译,未出版稿。

[xiv] 参阅《德意志联邦共和国少年法院法》第43条的规定。孙云晓、张美英主编:《当代未成年人法律译丛》(德国卷),北京:中国检察出版社,2005年版,第184页。

[xv] 参阅《德意志联邦共和国少年法院法》第46条的规定。孙云晓、张美英主编:《当代未成年人法律译丛》(德国卷),北京:中国检察出版社,2005年版,第185页。

[xvi] 尹琳:《日本少年法研究》,北京:中国人民公安大学出版社,2005年版,第127页。

[xvii] 参阅日本《少年法》第8条的规定。孙云晓、张美英主编:《当代未成年人法律译丛》(日本卷),北京:中国检察出版社,2005年版,第162页。

[xviii] 参阅日本《少年法》第9条的规定。孙云晓、张美英主编:《当代未成年人法律译丛》(日本卷),北京:中国检察出版社,2005年版,第162页。

[xix] 尹琳:《日本少年法研究》,北京:中国人民公安大学出版社,2005年版,第133页。

[xx] 尹琳:《日本少年法研究》,北京:中国人民公安大学出版社,2005年版,第133页。

[xxi] 参阅台湾地区《少年事件处理法》(2002年6月5日修正)第五条之一的规定。

[xxiii] 参阅台湾地区《少年事件处理法》(2002年6月5日修正)第十九条的规定。

[xxiv] 参阅台湾地区《少年事件处理法》(2002年6月5日修正)第二十一条、二十二条的规定。

[xxv] 参阅台湾地区《少年事件处理法》(2002年6月5日修正)第十九条的规定。

[xxvi] Kelley, Florence. On Some Changes in the Legal Status of the Child since Blackstone: International Review 13 (August): 1982.PP.97-98 .

[xxvii] (日)平场安治:《少年法(新版)》,东京:有斐阁1987年版,第205页。

[xxviii] 尹琳:《日本少年法研究》,北京:中国人民公安大学出版社,2005年版,第128—129页。

[xxix] (美)戴维·塔嫩豪斯:“二十世纪初少年法院的演化”,载弗兰克林·E.·齐姆林主编:《少年司法的一个世纪》,高维俭等译,未出版稿。

[xxx] United States Children’s Bureau.1920. Courts in the United States Hearing Children’s Case: A Summary of Juvenile-court Legislation in the United States. By Evelina Belden. Publication no.65. Washington, DC: Government Printing Office.

[xxxi] Thomas Griss and Robert G. Schwartz: Youth on Trial----A Developmental Perspective on Juvenile Justice, The University of Chicago Press, 2000, P.12.

[xxxii] (美)戴维·塔嫩豪斯:“二十世纪初少年法院的演化”,载弗兰克林·E.·齐姆林主编:《少年司法的一个世纪》,高维俭等译,未出版稿。

[xxxiii] (美) 马丁·R·哈斯克尔、路易丝·亚不隆斯基著:《青少年犯罪》,耿佐林等译,北京:群众出版社,1987年版,第40页。

文章推介:2011最新刑法全文

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心