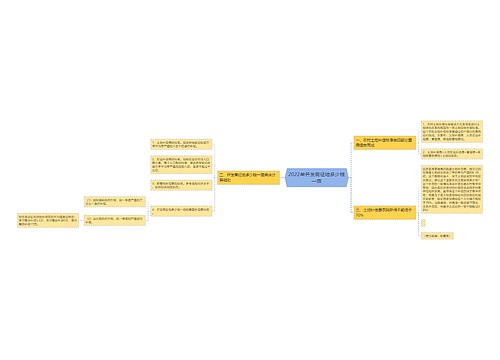

1.将非公益性土地征地补偿按照公益性征地补偿计算,使得征地补偿费过低,造成政府乱征滥用土地行为的出现,严重损害了农民的基本权益。现行的《土地管理法》第二条规定:“国家为了公共利益的需要,可依法对集体所有的土地实行征用”。也就是说集体所有的土地实行征用是为了满足社会的公共需要。但随着城市规模的迅速扩张和城市化的快速发展,征地实际上已成为新增建设用地的惟一来源。在实践中,无论何种用地性质及是否为“公共利益”需要,凡涉及农地转为非农用地,一律都是通过征地的方式取得,非公共用地大多数是以公共用地的名义和方式征用的,土地征用概念失去了法律意义。在这样一种征地制度下,大量的经营性用地纳入政府征地范围,当农用土地转为经营性建设用地,由于农民无权平等地与用地者谈判,只能得到数额有限的补偿,于是出现了政府能以很低的补偿费从农民手中征得土地,又以高价向土地开发商出让土地使用权的现象,使地价的差额成为地方政府财政的一大来源,从而出现了乱征滥征农用土地的现象,使得广大失地农民的权益没得到保障。

2.土地征用补偿标准不科学。我国《土地管理法》规定征地补偿按照土地被征用前三年平均产值的若干倍来计算。但是由于受生产资金、技术投入等因素的影响,土地集约利用程度差异很大,形成同一地块中各经营户之间土地生产值悬殊。而在目前征地补偿中往往按一个笼统标准进行补偿,实际上沿袭计划经济的模式。当前,从全国范围看,农业生产已逐步由传统农业向现代农业过渡,农业种植结构呈现多元化,种植方法科技含量高,使土地的年产值大幅度提高,已不是一个固定的产值。而目前规定采取以被征用土地前三年平均年产值基数计算的方法,显然失去了科学性。

3.土地征用补偿标准未能包含土地的增值部分。农地一经征用后,其用途的改变通常会导致地价的飙升。如同一块土地,用于房地产开发所产生的经济效益肯定会大大超过用于普通农作物生产所产生的价值。但是目前我国在制订片地补偿标准时,却没有考虑增值部分。根据马克思的地租理论,级差地租可以分为级差地租I和级差地租Ⅱ,级差地租Ⅱ形成的原因之一是土地位置的差异,级差地租I产生的原因是因为在同一块土地上连续投入劳动生产率的差异造成的。同时,按照马克思的地租分配理论,级差地租I应该归土地所有者所有,级差地租Ⅱ应当由土地所有者和土地使用者共同所有。而当今土地征用后之所以会产生增值,是由于土地的位置差异、国家规划和经济投资等部分造成的,增值部分当然就包括两种形式的级差地租。因而,按照马克思地租分配原则,在对增值部分的分配上应考虑被征用者的利益。

4.在地区经济发展水平差异会导致地区地价差异上欠考虑。一个地区的基础地价从根本上是由区域经济条件决定的,任何土地交易价格的形成均受到区域经济条件的制约。由于农地产值的一致性趋势,土地的产值与区域的经济条件没有明显的相关性,以此为基础测算的征地补偿标准就无法反映地区的地价差异,从而征地补偿标准与实际存在的集体土地市场交易价格差别明显,而且这种差别越是在经济发达地区越是突出,因而导致征地问题越加严重。