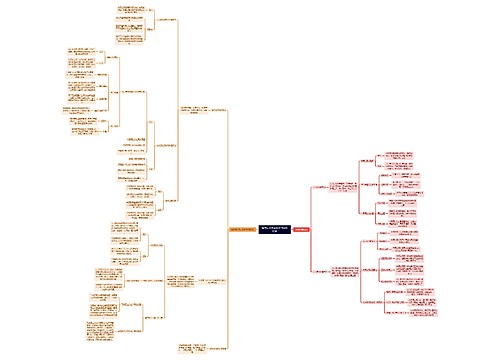

从地球之友诉兰得洛环境服务公司案谈环境公益思维导图

落花凄凉

2023-03-05

环境

公益

地球

之友

损害

诉讼

法院

资格

原告

公民

环境法

环境法论文

【摘要】诉讼资格是环境公民诉讼的一个核心问题,美国对公民诉讼资格的要求不断放宽。本文分析了地球之友诉兰得洛环境服务公司案对环境公民诉讼资格的积极意义,也探讨了该案判决中的缺陷,并指出了建立环境公益诉讼的新路径。

树图思维导图提供《从地球之友诉兰得洛环境服务公司案谈环境公益》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《从地球之友诉兰得洛环境服务公司案谈环境公益》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f6962c0fe2ed01c42c8b5e018fabd1bd

思维导图大纲

相关思维导图模版

从地球之友诉兰得洛环境服务公司案谈环境公益思维导图模板大纲

【英文摘要】Standing is the core subject in the environmental citizen suit,the United States continues to relax the requirements of standing. This paper analyzes the positive sense of the case of Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services, discuss the flaw in the decision and point out the a new way in establishing environmental public interest litigation. China establishes the system of pollutant discharge permit, taking the aim at total quantity.

【关键词】环境;公益诉讼;原告资格

【英文关键词】Environment;Public Interest Litigation;Standing

【正文】

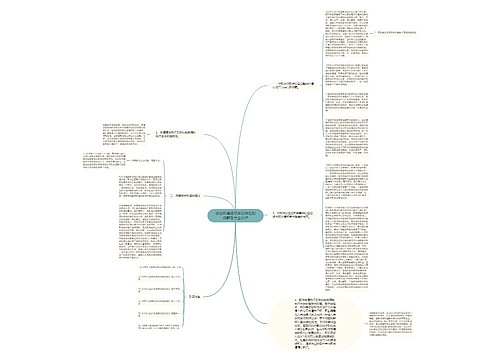

环境公益诉讼是在传统诉讼制度无法应对严重的环境生态危机的情况下产生的一种新的诉讼形式,自20世纪70年代在美国建立以来,已经被许多国家纷纷效仿。目前,我国法学界或环境法学界关于建立环境公益诉讼的探讨如火如荼的进行着,纵观其中的观点,大多数都是主张扩大原告范围,授予检察机关、环保人士、环保团体甚至动物体诉讼资格,这是环境公益诉讼资格确立的路径之一。但也有学者提出了新的路径,那就是扩大法律中“损害”的范围,使得“任何人”都能提起环境公益诉讼,也就是说,诉讼主体在人的范围内部扩大。美国佩斯大学戴维德(David N. Cassuto)教授的《语词的法律:诉讼资格,环境,以及其他有争议的措辞》() [1]一文就是这种观点的典型代表。

一、美国的环境公民诉讼资格概述

诉讼资格是美国环境公民诉讼的一个核心问题,也是环境公民诉讼的前提和基础。根据美国宪法第3条的规定,只有在存在“事实或争端”(case or controversy)的情况下,联邦法院才能对案件行使管辖权。这是宪法第3条对联邦法院的要求,同时也是宪法对美国联邦司法权力的限制。该条并没有使用“诉讼资格”这个词,有关诉讼资格的理论是由美国最高法院根据宪法第3条通过司法判例发展而来的。

在联邦法律制度层面,最早的环境公民诉讼条款(citizen suits provisions)体现在《1970年清洁空气法》(Clean Air Act Amendments of 1970,简称CAA)中。此后在20世纪70至80年代的美国联邦环境立法中,许多环境法律都以《清洁空气法》(Clean Water Act)为模型规定了公民诉讼条款。例如《清洁水法》第1365条(a)规定:“任何公民可以代表自己提起一项民事诉讼:(l)起诉任何人(包括(i)美国政府和(ii)在美国宪法第十一条宪法修正案所允许范围内的其他任何政府部门或机构),指控其违反(A)本法所规定的废水排放标准或限制或(B)环保局局长或各州所颁布的有关上述标准或限制的命令。(2)起诉环保局局长,指控其不能履行本法所规定的不属于环保局局长自由裁量领域的行为或义务。”[1]并且该法把公民界定为“其利益正受到或可能受到不利影响的一个或多个人”[2].

在环保运动不断加强和环境立法不断发展的背景下,联邦法院对环境公民诉讼的诉讼资格采取了相对宽松的态度,原告无需证明被控违法行为与自身利益的损害之间有必然的联系,其受损利益也不仅限于经济利益,还包括娱乐价值、美学价值等非经济利益。但是20世纪90年代,联邦最高法院在鲁坚诉野生生物保护者一案((Lujan v.Defenders of Wildlife,简称鲁坚案)的判决中,确立了一项严格的起诉资格规则,即原告必须证明被告的被控行为使原告受到了事实的损害,损害必须是特定的、具体的和真实的。至此,联邦司法实践中逐渐确立起来的诉讼资格理论是,原告必须证明:(l)他受到了一个具体的和独特的事实上的损害(injury in fact),该事实损害是真实的或即将发生的(actual or inuninent);(2)该损害可以公正地追溯至被告的被控违法行为;(3)该损害可能(而非推测)会被法院所作的有利于原告的判决得以救济。[3]不过,21世纪初期,地球之友诉兰得洛环境服务公司案(Friends of the Earth,Inc.v.Laidlaw Environmental Services (TOC),Inc.528 U.S. 167 (2000),简称兰得洛案件)的判决放宽了对公民诉讼的原告诉讼资格要求,因此该判决“表明近十年来,私人实施联邦环境法律趋于消逝的一种转变。”[4]

二、兰得洛案件简介[2]

兰得洛案件是关于环境诉讼原告资格的典型案例。1986年,兰得洛公司(Laidlaw)在南卡罗来纳州购人一套有毒废物焚烧装置,并且获得该州健康与环境控制署(Department of Health And Environmental Control)发放的“国家污染物排放清除系统”(National pollutant Diseharge Elimination system)(NPDES)许可证,允许它向北泰格河排放经过处理的废水,并对其特定的污染物实行排放限制。在1987至1995年间,兰得洛公司超过限制向该河流排放了大量的污染物,尤其是汞。

1992年4月10日,地球之友等环境团体就采取了提起环境公民诉讼的必经程序——起诉前60天发出起诉前通知,将该通知发给兰得洛、联邦环境保护局和南卡罗来州健康和环境控制部,表明他们意欲根据《清洁水法》第505(a)条的公民诉讼条款,在起诉前通知所要求的60天的期限届满后对兰得洛反复违反其NPDES许可证的行为提起环境公民诉讼。为了阻止地球之友的起诉,兰得洛公司要求健康与环境控制署起诉自己,兰得洛公司的律师起草了诉状并支付了诉讼费。在1992年6月9日,即环境公民诉讼条款所要求的起诉前通知的60天期限届满前最后一天,南卡罗来州健康和环境控制部在州法院对兰得洛提起诉讼。指控其违反NPDES许可证,并和兰得洛达成了一项协议,要求兰得洛支付100,000美元的罚款和做出所有努力以履行其NPDES许可证的义务。

1992年6月12日,地球之友等环境团体根据《清洁水法》第505(a)条对雷德劳提起环境公民诉讼,指控兰得洛违反NPDES许可证,具体包括数百次的违反水银排放限制的排放行为。为了确保起诉资格,地球之友等向地区法院提供了其组织成员的法律誓词以此证明自己受到了损害,因为他们担心河流受到污染,而再也不在那里钓鱼、野营、游泳、夜餐等。当地的房主也证明损害了他们的财产价值,其他人也声明污染使他们放弃了在河边建房子的计划。兰得洛要求法院驳回原告的起诉,理由是原告不能提供证据证明事实损害,缺乏宪法第3条所要求的“起诉资格”(standing);并且根据《清洁水法》的规定,南卡罗来州健康和环境控制部先前对兰得洛案件的“勤勉的执行”(diligently Prosecuted)阻止了公民诉讼的提起。

联邦地区法院认为“兰得洛是自己起草了州法院的起诉书和与南卡罗来州健康和环境控制部达成的解决协议,是自己提起了针对自己的诉讼,是自己支付了起诉费。”因此,联邦地区法院认为南卡罗来州健康和环境控制部对兰得洛的起诉并不是“勤勉的执行”,法院允许公民诉讼继续进行。地区法院认定兰得洛公司的排污行为没有给河流带来生态上的损害,然而,它还是做出了一个405,800美元的民事罚款。原告就联邦地区法院的民事处罚向联邦第四巡回上诉法院上诉,认为该民事处罚的数额是不足够的。兰得洛反诉,主张原告缺乏起诉资格,因为南卡罗来州健康和环境控制部对兰得洛所采取的行动是一项适格的、能够阻止原告起诉的“勤勉的执行”。1998年7月16日,第四巡回上诉法院发布了其判决书,撤销了联邦地区法院的判决。最高法院受理了此案,并于2000年1月12日作出判决,又撤销了上诉法院的判决。

最高法院认为原告环境团体享有提起公民诉讼的资格。法院认为,宪法第3条的有关联邦司法权力的“事实或争议”是有关起诉资格问题的理论根基,与宪法第3条起诉资格的目的相关的情况并不是对环境的损害,而是对人的损害。最高法院认为,原告环境团体的多位组织成员的法律誓词己经对此作出了证明,这些成员的证词足以证明自己受到了事实损害。最高法院认为,以上这些成员的证词足以证明自己受到了事实损害。由原告环境团体提供的法律誓词和证据以及这些证人对排放的影响的合理的关心都表明兰得洛的排放直接影响了那些人的娱乐的、美学的和经济的利益。

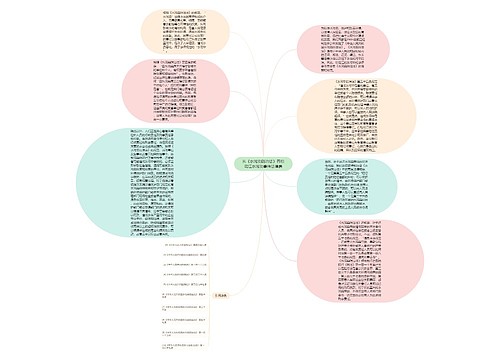

三、兰得洛案件中关于公民诉讼资格的缺陷分析

兰得洛案件突破了鲁坚案严格的起诉资格规则,放宽了对公民诉讼的原告起诉资格要求,使得原告可以比较容易的确立自己的起诉资格,在美国环境公民诉讼中具有重要的意义。

但是,在该案中也存在一些矛盾和缺陷:

(一)诉讼资格理论本身的缺陷

在地球之友诉兰得洛环境服务公司案中,多数派的意见认为“环境公民诉讼的原告不需要证明对环境造成损害,而是证明对自己造成损害”,其中公民诉讼无须证明对环境造成损害与制定法条文是一致的,这些条文承认公民诉讼的基础是违法行为。但是根据戴维德教授的观点,“对原告的伤害和对环境的损害的区分却是没有逻辑和没有意义的。”[5]

1.作为法律上伤害的基础的“损害”起源于传统的财产利益。在拥有所有权的情况下,才出现这样一个概念:应当保护一个人的财产免受其他人的损害或侵害。但是,环境是一种公共物品,没有人对环境享有所有权。环境是由周围的条件、影响或力量组成的,它影响或改变人类,这些条件因个人视角的不同而改变,不是可以容纳所有权利益的东西。没有一个所有人,就没有所谓的侵害,有没有一个强有力的理由可以与“损害”发生联系。因此,“环境”就与传统的损害概念不一致,也与设计出来用来保护私人财产的法律存在矛盾之处。

2.损害具有主观性,是主体的主观衡量。主体在确定损害时都是从一定的角度出发,取决于每个人的观点和视角不同,对损害的判定也会不一致,不同的主体对于某物是否造成损害可能得出截然相反的观点。因此,在确定“损害”、“污染物”这样的词语时应该和一定的系统相联系,也就是说,“损害”、“污染物”是相对于某一特定的系统而言的,某一物在一个系统中是污染物,而在另一个系统中可能是必要成分。因此,离开了一定的系统谈论污染物是没有意义的。戴维德教授指出“确定一种物质是否是污染物需要两个步骤:指定系统的边界并确定损害。然而,确定系统的边界又引起了一系列的新问题。”由于系统的发展依赖于环境(离开环境将会停滞和消亡),因此系统环境的良好状态是系统的完整性和长久性的组成部分。“由于视角的不同,对环境的损害的概念也是不同的,这就使得对环境的损害的概念不能脱离主体而单独存在。”[5]因此,多数派对关于对环境的损害和对人的损害的划分就没有意义。即使不考虑逻辑错误,这种区分仍然可能带来麻烦,从一个基础性、常识性的层面来说,“认为根据一部目标是保护环境的制定法,对原告个人的损害决定了是否属于法院管辖似乎违反直觉。”

(二)诉讼资格理论与法律规定的不一致

清洁水法的公民诉讼条款并没有提到“损害”,它仅仅宣布:如果一个预期的被告“违反了排放标准或限制”,那些利益受到或可能受到不利影响的公民就可以提起诉讼,而法院诉讼资格的要求却是“对原告的损害”,而“个人利益和个人本身之间有很大的差距”,对个人利益的损害和对个人的损害也是不一致的。戴维德教授举了一个例子,他从来没有去过阿拉斯加的Tongass森林,也不打算去,然而,他却一直关注于森林保存状况,如果一家伐木场向这个森林超量排放污水,他的利益就可能受到不利影响,根据清洁水法中的公民诉讼条款,他可以提起诉讼。然而,法院却持相反的意见,“它认为预期的原告必须声称一种可辨认的事实上(injury-in-fact)的损害才能提起诉讼,这种要求完全不考虑制定法的目的或它的公民诉讼条款的措辞。”因此,法院关于法律上的损害的要求和清洁水法中的条款是不一致的,法律的起草人关注的是违法行为的存在,并将其作为诉讼资格的标准,而法院却要求对预期的原告造成了损害。由于诉讼资格的确立涉及到权力分配,在此,法院对法律条文的运用和解释就涉及到司法对行政干预的正当性和合理性问题。

此外,法院的要求也与清洁水法的宗旨不符。“如果一个原告为了适用设计用来保护国家水道的法律而必须证明对他自己的损害,这样就在法律的宗旨和法官对它的解释之间存在重大的不一致。”

(三)兰得洛案中多数派意见的缺陷

地区法院承认兰得洛公司违反其许可证排放不会少于489次,然而,法院却认定河流没有受到损害。但是,多数派的意见却认为原告受到了侵害,即兰得洛公司的汞排放损害了地球之友成员利用河流追求的娱乐、审美和经济利益。这里就存在逻辑上的不一致和混乱。一方面,在没有河流损害的情况下,谈论原告的损害未免不合逻辑。正如反对者认为“无法论证对环境的损害会导致无法论证对原告的损害”,“尽管法律没有要求对环境的损害,但法院应该有此要求。”另一方面,在兰得洛案件中,根据法院的裁定,损害源于这样的事实,即那些住在河边和使用河水的人认为兰得洛公司的排放损害了河流,并且这样的损害并没有达到法律所要求的“具体和特殊”的损害要求。

四、建立公益诉讼的新路径:扩大损害范围,赋予“任何人”提起环境公益诉讼的资格

从美国环境公民诉讼的发展来看,一直存在“损害”范围扩大的轨迹。例如传统的环境民事诉讼判例法和成文法把受到“实际的损害”规定为原告行使起诉权的前提,20世纪70年代,在日益严重的环境问题和日益高涨的环境保护运动的压力下,环境民事损害认定的条件在一些国家得到了不同程度的放宽,实际损害扩充到了经济损失、人身伤害以外的其他损失领域。例如1970年的“数据处理服务团体联合会诉坎普案”中,美国最高法院认定原告所遭受“实际损失”包括经济的或其他的损失,而“其他的损失”不仅包括人身伤害,还应包括美学上的损失。后来,经过“塞尔拉俱乐部诉莫顿案”( Sierra Club v.Morton)、“鲁坚诉全国野生动物联合会案”(Lujan v.National Wildlife Federation)等案例的确认和发展,现在,美国法院可以因原告受到“美学上的损失”、“实质上的可能性”或“特定和可察觉的损害”而确认其起诉权。

但是,戴维德教授主张进一步扩大损害的范围,他认为“有关诉讼资格的理论既是与法律规定存在强烈不一致的症状,又是这种不一致的病因,通过放弃令人费解和不切实际的诉讼资格理论,坚持制定法本身所规定的”损害“标准——一种衡量原告声称的损害是否会对社会制度的福利、持久性以及自我再生能力产生消极影响的标准,这种不一致是可以解决的。”因此,对于损害的界定应该用制定法定义损害,把社会系统的福祉作为损害的标准。

戴维德教授从系统的角度阐释了损害的判定标准,他指出,社会都是由一系列的系统构成的,每个人是一个包含了许多子系统(消化,神经,心血管等)的生物系统,人类是更大的社会系统的一部分,社会系统又是生态系统的一部分,如此类推等等。法律系统是整个社会系统中的一个功能系统,其旨在保持更大的社会系统的健康和持续生存,社会系统是由相互交流和共同分享的预期所编织而成的网络,它使得人们的互动成为可能。作为法律系统的产物,法律具体阐述了这些使得社会系统能够顺利运作的规范性标准,如果存在违法行为,

人们相互之间的期望就会被破坏,也不能预测社会其他成员的行为。更重要的是,我们再也不能期待别人的期望,整个系统的运作受到危害,社会也不稳定。因此,“违法行为的存在是对社会系统的运作和自我再生的能力造成损害,而不必然是对个人的损害。这种对系统——而不是对个人——的损害应当成为公民诉讼的生命力的决定性因素。”这种衡量损害的方法从本质上来说与制定法是一致的,它的逻辑既简单又有说服力。公民诉讼和政府强制执行诉讼都是制定法的产物,它们都追求同一个目标——遵守法律。

当然,戴维德教授的主张在实践中可能会遭受一些阻碍,但他的主张的确为我们提供了建立环境公益诉讼的新路径,即扩大“损害”的范围,赋予“任何人”提起环境公益诉讼的资格,这对于我国也有极大的借鉴意义。目前,我国法学界或环境法学界大多数都是主张扩大原告范围,授予检察机关、环保人士、环保团体甚至动物体诉讼资格,但这些主张受制于我国的现实,并没有得到立法的认可和确认。也许,通过扩大损害的范围进一步扩大原告的范围,通过诉讼主体在人的范围内部的扩大建立我国的环境公益诉讼制度不失为一条极具可行性的路径。

【参考文献】

[1] 该文载于《哈佛环境法评论》2004年第28卷1期 ,第79-128页。

[2] 高冬。环境公益诉讼研究——以美国环境公民诉讼为中心。中国海洋大学2004年博士论文。

[3] 叶俊荣。环境政策与法律[M].中国台北:月旦出版公司,1993.P236.

[4] Hudson.P Henry,A Shift in Citizen Suit Standing Doctrine: Friends of the Earth,Inc.v.Laidlaw Environmental Services,28 Ecoligy Law Quarterly.233(2001)。

[5] Marcia Coyle,Citizen Suits Ok.High Court Reverses Shift Against Private Environment Actions.The National Law Journal,January24,2000,pg.A4,Monday.

[2] 该内容根据美国判例Friends of the Earth,Inc.v.Laidlaw Environmental Services (TOC),Inc.528 U.S. 167 (2000)整理而得。

[6] David N. Cassuto, “The Law of Words: Standing, Environment, and Other Contested Terms”, Harvard Environmental Law Review .,2004, Vol. 28 Issue 1

引用法条

[1]《中华人民共和国宪法》 第三条

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心