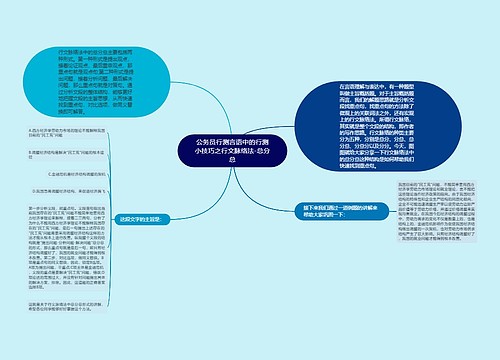

两岸劳资关系与劳动法制的几点观察思维导图

峡路再相逢

2023-03-04

最近,我注意到中国大陆政府大力推展的宏观调控政策,具体效果也逐渐显现:比如会期这两天,联想购并了IBM的个人计算机事业部门,效率与品质的追求相当明显;对外贸易额上升的资料公布,明显看出是高新技术产品的贡献。这种控制量的扩张与增进质的提升的宏观调控政策,换言之,可以说缓和了制造劳工问题的速度。因此,相对的带给劳动与社会保障立法迎头赶上的时间,提供劳动与社会保障工作解决问题的空间,我们必须要把握这个时机。 这里,我想就这两天会议讨论的主题,提供几个观察的角度与大家交换意见。

树图思维导图提供《两岸劳资关系与劳动法制的几点观察》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《两岸劳资关系与劳动法制的几点观察》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3df82633256c997903d71c1ed26fef22

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a