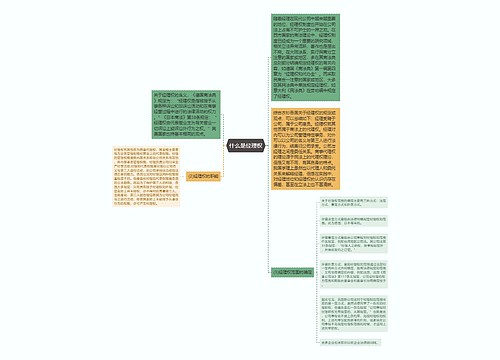

“经理”一词,在大陆法国家的立法、学说与判例中含义相当复杂。采民商分立立法例的国家和地区(如德、日、韩、澳门等),一般在商法典总则中对经理作出规定;而采 民商合一立法例的国家和地区(如意大利、瑞士、台湾等),则一般在民法典中对经理作 出规定。依照日、韩商法典的规定,经理人属“商业使用人”(注:“商业使用人” ,是日本法和韩国法上对高级职员的特有表述,范围除了经理人之外,还包括表见经理人、被委任某种类或特定事项的使用人以及出卖物品的店铺的使用人。)范畴,与商人 不是同一概念,他是“给予代替营业主而行使营业中一切裁判上和裁判外行为权限的雇 佣人。”(注:(日)龙田节编:《商法略说》,谢次昌译,甘肃人民出版社1985年版 ,第3页。)德国商法典虽未对经理作出明确定义,但据“经理权只能由营业的所有人或 其法定代理人、并且只能以明示的意思表示授予”(注:《德国商法典》第48条(1)。 )的规定,经理应与营业主有别。我国澳门地区商法典则对经理作了较清晰的解释,认为“经理系指商业企业主委任以经营企业之人,该委任得按商业习惯以任何职务名称为 之。”(注:《澳门商法典》第64条(1)。)这一解释具有独到之处,其价值在于把握了经理地位的实质意义,不因名称形式而否决具有实质经理地位的人的身份。从这个意 义讲,经理是法律创制的“人”,其身份特性为法律所赋予,而不符合法律标准的“经 理”徒具经理的外壳而已。与商法典不同的是,民法典从契约角度来解释经理的地位。 如《意大利民法典》在劳动编中将经理定义为“接受企业主的委托经营商业企业的人” 。(注:《意大利民法典》第2203条。)我国台湾地区“民法”仿效瑞士债务法,同样 在债编中对经理作了规定,认为经理“有为商号管理事务,及为其签名之权利之人。”(注:我国台湾地区民法第553条。在《公司法》中经理人属于职务范围内的公司负责人之一。)

以上两种不同立法例,体现了经理地位表述的细微差异。商法典从人法角度试图将经 理与商人区分开,带有较强烈的主体色彩;而民法典从行为法角度试图解析经理与商人 的关系,以契约关系取代经理的身份关系。这种表述上的差异,隐含着不同的立法价值 取向:前者对经理地位的安排更多地侧重于强制性规范,以满足经理的权力保障;而后 者将经理置于契约当事人地位,侧重于任意规范,赋予经理以契约上的权利。比较而言 ,商法典强调了经理的自由决定权和经营判断力,从而使经营更专业、更有效率;而民 法典更多地负载了安全理念,使所有者保持了营业控制力,实现所有与控制的紧密结合 。立法模式固然是法律的一种编纂技术,但它并非纯粹的立法技术,其中必然包含立法的价值观念。商法典有关商人法的一般规则,无疑解决了在民法主体规则和商人具体形 态法之间缺少过渡规则的问题。(注:王保树:《商法的实践与实践中的商法》,载王保树主编:《商事法论集》第3卷,法律出版社1999年版。)在此基础上确立经理的 法律地位,有助于商事法主体的制度设计、权力安排及有效运作。但需指出,商法典一 般规则意义上的经理与公司治理结构中的经理究竟是一种什么关系,是值得探讨的。正如有的学者所言:“公司经理虽属商法上经理人,但商号与公司在制度设计上的截然不 同,公司经理的权限亦有别于商号经理人,其法律含义也应反映这一区别”。(注 :王丽玉:《公司经济人制度之研究》,载《辅仁法学》第十期。)我认为,对经理地 位的研究确实应注意到这方面的问题,但同时正如我国澳门地区商法典所指出的那样, 判断经理的地位,不以实践中的名称为准,而应以法律上的界定为据。

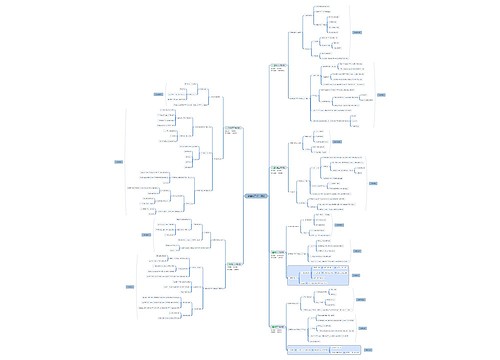

1、限制表决权行使制度。即由公司章程规定,一个股东持有的股份达到一定比例时,减少其投票权的数额。对控股股东的表决权加以限制,防止其利用资本多数决制度,侵害少数股东的合法权益。

2、特定事项表决权制度。即交付股东会表决的特定事项必须经特定的类别股东同意方可通过。

3、表决权回避制度。所谓股东表决权排除制度是股东会表决时,与决议事项有特别的厉害关系的股东应当回避,不得就该决议事项行使表决权,也不能由他人代理其行使表决权。所谓董事表决权排除制度,指董事会通过某项决议时,与该项决议有特别利害关系的董事应当自行回避,不得行使表决权的制度。如关联交易,为股东、董事提供担保等都应当在章程中加以明确、具体规定。#p#分页标题#e#

4、股东之间分享公司的控制权。如股东可以在章程中约定一方担任董事长的,另一方委派的董事可以占多数;双方的董事人数相等时可以以公司的名义聘请中介机构出面委派独立董事;一方担任执行董事的,另一方担任总经理,并明确执行董事无权聘任或解聘总经理等等。

5、最终决定权制度。章程中可以赋予董事长在出现表决僵局时可以行使最终的决定权;也可以规定在董事会出现表决僵局时,可以将此事项交由股东大会表决。通过此种方法来改善董事僵局。

6、明确约定公司解散事项。《公司法》第44条“股东会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。” 股东会决议解散不能达成时,约定解散显得十分重要,股东可在章程中规定法定事由以外的其他解散事由,该事由一旦出现,公司即归于解散。

7、明确约定股权转让事项。当公司陷入僵局时,小股东有权要求控股股东以约定的或以合理的价格收购股权。该约定是小股东和控股股东意思自治范畴,一经载入公司章程即对股东各方产生约束力。该约定是股东之间形成的股权预期转让法律关系,一旦条件成就,小股东就有权要求控股股东按照约定条件收购小股东的股权。

U633687664

U633687664

U582121265

U582121265