试论数字证据思维导图

凉笙微凉

2023-02-25

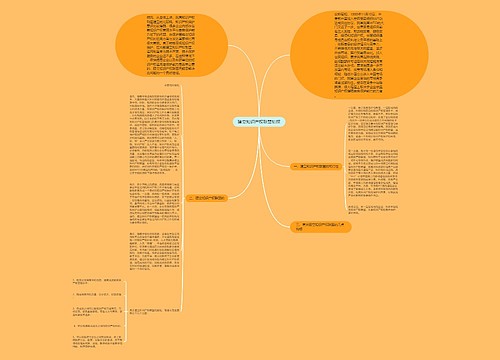

数字证据(digital evidence),亦称“数字化证据”,是信息社会出现的一种新的证据形式。在与信息犯罪相关的司法实践中,数字证据起十分重要的、有时甚至是决定性的作用。

树图思维导图提供《试论数字证据》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《试论数字证据》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5ce7cc29b0767abf6d16b89894ec0c53

思维导图大纲

相关思维导图模版

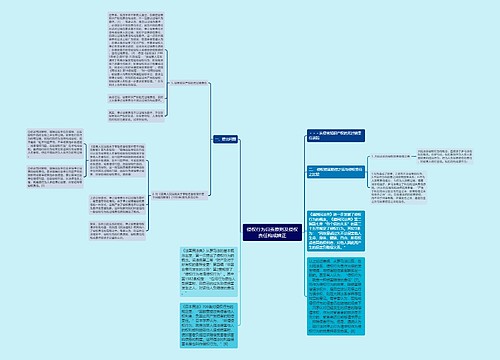

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

第6课数字身份辨设备 教学设计思维导图

U680386597

U680386597树图思维导图提供《第6课数字身份辨设备 教学设计》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第6课数字身份辨设备 教学设计》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:382ab2cedcd5e0b313af2161cff93ad9