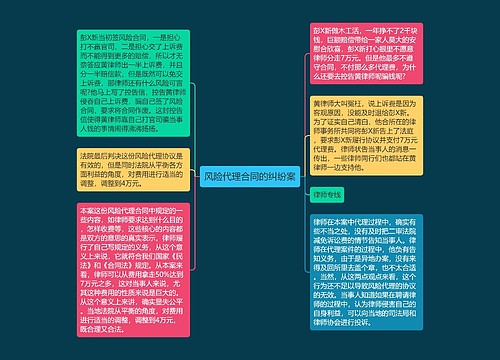

A公司确认提单内容后取得了四套C船务公司签发的上海至吉大港的全程提单。该提单由C船务以提单抬头承运人的身份签发。提单加注了签单人C船务及卸货港船公司代理的地址、电话和传真号码。

环亚货运向实际承运人D船务公司订舱后,均向C船务汇报船名、开航日期、提单号等情况。货物运至香港后,被C船务凭D船务公司提单提取。6月15日,环亚货运收取C船务通过银行转账所支付的一程运费。之后,A公司曾用C船务提单向银行议付,开证行以“客检证会签”系伪造为由而退单(后经努力,四套提单中的一套结汇成功)。A公司即要求环亚货运通知承运人C船务扣货并将货物退运回上海,但四套提单下的货物及C船务均已下落不明。A公司遂提起本案诉讼,要求环亚货运承担货物灭失的赔偿责任。经查,香港商业登记署没有B公司和C船务的登记资料。

法院经审理认为,A公司与环亚货运之间不存在委托订舱的法律关系。从现有证据分析,涉案货物灭失可能系贸易买方欺诈所致,A公司不能证明环亚货运明知或参与欺诈,应自行承担商业风险。环亚货运为涉案货物全面、正确地代办了报关、报验、装船等货代事宜,其行为与货物灭失没有因果关系。故A公司主张环亚货运代理过错,应承担赔偿责任的诉讼理由没有事实和法律依据,其诉讼请求不能予以支持。

本案最大的争议焦点就是:A公司与环亚货运之间是否存在委托订舱的法律关系?

首先,本案所涉货物以FOB价格条件成交出口,在贸易合同双方无特别约定的情况下,租船订舱是贸易合同买方的义务,A公司作为卖方没有义务委托他人订舱出运货物。

其次,货运代理人的业务包括向承运人订舱、与货主和承运人交接货物、装箱、报关、报验、仓储等等。这些事项属于双方自由约定的合同义务,可以由当事人在货运代理合同中选择若干作为委托内容,而不是货代必须全部履行的法定义务,不能根据货代公司代办了部分事宜就推断出其必然代办包括订舱在内的全部货代业务;A公司与环亚货运之间没有货运代理的书面协议,环亚货运向实际承运人订的舱位是从上海至香港的运输,也不符合A公司上海至吉大港的所谓订舱要求。从现有证据分析,环亚货运的行为仅表明其以A公司的名义办理了货物的装箱、商检、报关等事宜并收取了相关费用,两者之间仅存在这些特定事项方面的货运代理关系。

第三,在货物出运前,买方传真告知了A公司装货港联系的承运商是谁,表明买方此时已经选择了承运人。此外,C船务已向环亚货运支付一程海运费的事实,也可佐证环亚货运系买方选择的承运人C船务的装货港代理人。

综上所述,从本案事实和证据的角度分析,环亚货运的法律地位应是承运人C船务的装货港代理人,托运人A公司与环亚货运之间并不存在委托订舱的法律关系。A公司基于货运代理合同关系要求环亚货运承担代理不当责任的理由不能成立。

那么,作为承运人的装货港代理人,从侵权赔偿的角度看,环亚货运是否应当承担货物灭失的连带责任?

首先,环亚货运的代理行为并不存在过错。从现有证据分析,涉案提单由C船务制作、签发给A公司,而不能证明是由环亚货运代理C船务完成了这些具体行为;作为C船务的装货港代理人,环亚货运为其代理的仅是货物从发货人到承运人C船务之间的交接,其行为符合国际货代的操作惯例。即使环亚货运在C船务提单的流转过程中起到了传递信息及运输单证的作用,其对于传递的提单性质并无审查的法定义务,即使事后证明提单存在问题,也不能必然得出转交提单的人“知道被代理的事项违法仍进行代理活动”的结论,更不能据此认定环亚货运知道或参与了欺诈。

其次,环亚货运为C船务进行的代理行为与A公司货物灭失之间没有必然的因果关系。在无特别约定的情况下,FOB条件的贸易合同通常由买方负责订舱运输,本案中买方传真向A公司告知承运商的行为表明其已经对承运人作出选择,而A公司在确认、取得提单并交货时未提异议,该行为是对承运人依据提单占有运输货物的认可。可见,A公司收款未成、货物失控,是其接受FOB合同、带有“软条款”的信用证及承运人的提单所造成的风险结果,与环亚货运的代理行为并无必然的因果关系。