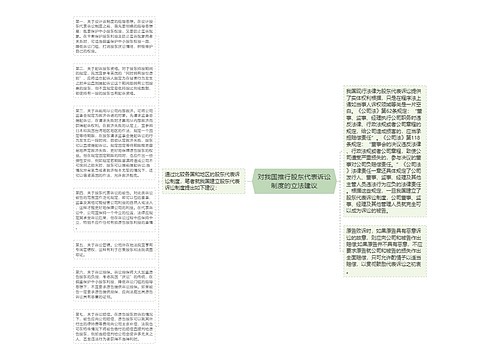

持股时间要求主要有两种立法模式,其一为起诉前持续持股时间模式。这种模式的代表是日本和我国台湾地区的立法。日本《商法典》第267条第一款规定,自6个月前连续持有股份的股东,可以以书面请求公司提起追究董事责任的诉讼。我国台湾地区的公司法关于持股时间的要求更为严格,其第214条规定继续一年以上,持有已发行股份总数3%以上之股东,得以书面请求监察人为公司对董事提起诉讼。这种持股时间要求在具体操作和目的实现方面都存在缺陷。首先,试图通过规定起诉前持续持股时间达到防止滥诉的目的,效果并不理想,真正意图滥用诉权的股东可以在取得股份后等上6个月或者一年再提起派生诉讼。其次,这种限制性条件阻碍了意图维护公司利益的小股东诉权的行使,不利于鼓励积极诉讼。再次,这种时间要求也不利于公司利益的维护,如果情况紧急,在不及时制止有损公司利益的行为会使公司利益遭受更大损失场合,等到股东持股时间达到了法定要求,公司损失可能已无法弥补。

其二为“当时所有规则”模式。以美国的公司立法最为典型。美国《模范商事公司法》第7.41条第1项将该规则表述为:提起和维持派生诉讼的原告股东,必须在起诉的作为或者不作为发生时具有股东资格,或者由于法律的作用从此时的股东手中取得股东资格。该规则是美国联邦最高法院在Hawesv. City of Oakland案中设立的,其最初目的在于防止股东们恶意串通开始司法程序,转移案件的管辖权,但后来对这一规则的坚持则淡化了限制管辖的色彩,其主要目的转化为防止股份购买者开展诉讼投机。

“当时所有规则”面临的挑战在于,首先,该规则违反了派生诉讼的利他性,因为对董事和高级职员的不法行为提起诉讼是资产利益的一部分,而股东的资产利益是可以转让的,所以这种诉权也可以随资产的转让一并转让。其次,因为股东是为公司利益而提起派生诉讼,而公司权利不应因为那些提起该种诉讼的个人取得股份的权利受到影响。 虽然存在上述非难,“当时所有规则”的合理性依然毋庸置疑。首先,“当时所有规则”符合派生诉讼的损害赔偿目的,提起诉讼的股东通过使利益受损的公司受到赔偿而间接受益,该股东因公司利益受损而间接受损是其取得间接收益的正当性基础。损害公司利益行为发生后的继受股东,已经默认了这一不法行为,该类股东购买公司股份的价格也已经反映了这种损害的后果,再赋予其派生诉讼提起权就会使这类股东额外受益。其次,“当时所有规则”符合派生诉讼代表性的要求。提起派生诉讼的一个重要目的在于通过对公司的赔偿而间接补偿股东利益的损失,如果起诉股东在不法行为发生时不具有股东资格,那他就和那些当时持有股份的股东存在利益差别,缺乏真正利害关系,就不能完全代表受损股东的利益参与诉讼。

如果股东是在损害公司利益行为发生后善意取得股份,且取得股份价格并没有反映公司所受损害,仍然不允许其提起派生诉讼,则有失公平。所以美国法学会(ALI)的《公司治理原则》第7.02条对“当时所有规则”作出了如下的变通解释,即“在有关所诉不当行为的重要事实被公开披露、或者为其知悉或者被特别通知之前,取得了股权证券”仍然享有派生诉讼提起权。加利福尼亚州公司法也作出了与此类似的变通规定。此外为了克服“当时所有规则”的局限性,美国某些州的法院提出了“继续错误理论”作为该规则的例外,即如果涉嫌不当行为能够解释为“继续”到原告收购股份时止,那么此种股东的原告资格就没有同“当时所有规则”发生冲突。

U882673919

U882673919

U237990653

U237990653