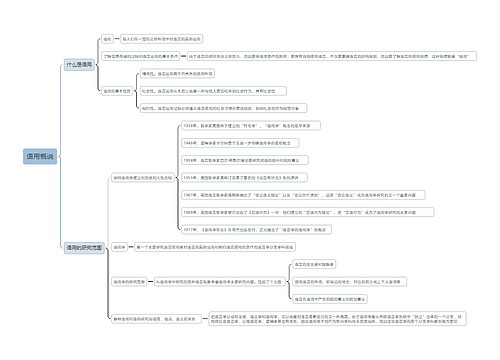

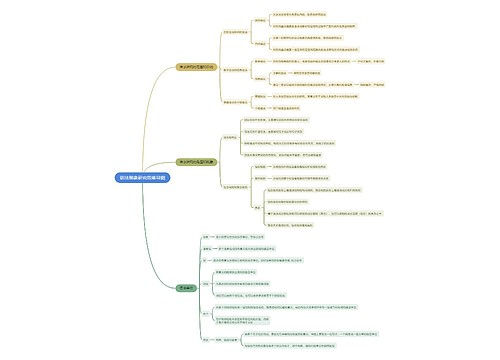

读书笔记《古代文论》第二章 两汉经学时代的文学理论与批评思维导图

U217001655

2022-11-10

古代文学

文论

文学理论

《古代文论》第二章 两汉经学时代的文学理论与批评

树图思维导图提供《读书笔记《古代文论》第二章 两汉经学时代的文学理论与批评》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《读书笔记《古代文论》第二章 两汉经学时代的文学理论与批评》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:413cf0c20f705bea8165b7e5b3a63717

思维导图大纲

相关思维导图模版

读书笔记《古代文论》第二章 两汉经学时代的文学理论与批评思维导图模板大纲

第一节 概 述

经学语境中的文论思想(汉代经学神化对于文论的影响)

众所周知,五经曾经过孔子的编订,体现的是儒家美学思想和文论思想。在汉代,五经的神圣化,无疑给两汉文论整体带上了儒家文艺思想的特点。无论是在文学的社会作用问题上,文学的批评标准上,还是在几次大的文学论争上,无不体现了这一特征。从文学批评标准来看,当时文坛流行的是儒家文学批评标准。这方面的代表论点有西汉末年扬雄的原道、征圣、宗经说。扬雄强调创作要合乎儒家之道,以圣人为榜样,以六经为楷模。儒家的经书也成了扬雄效仿的对象。汉代最大的文学论争也跟“独尊儒术”有关。这就是关于屈原作品的评价问题。汉初刘安(公元前179年—公元前122年)与司马迁对屈原及其作品持肯定态度,他们赞赏屈原作品的“怨诽”特色,认为“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。”基本上推崇儒家忠信思想,肯定“怨诽而不乱”。西汉末年的扬雄和东汉初年的班固则站在儒家思想立场对屈原作品进行指责,认为屈原的作品是“皆非法度之政,经义所载”(班固《离骚序》)。后来的王逸虽反驳了班固的说法,高度肯定了屈原的忠贞品格,但也是从经学神圣化的立场来看立论的:“夫《离骚》之文,依托五经以立义焉。”“以诗取兴,引类譬喻”,“且诗人怨主刺上曰:呜呼小子,未知臧否,匪面命之,言提其耳。风谏之语,于斯为切。然仲尼论之,以为大雅。”(《楚辞章句序》)

汉代经学神圣化对文论的影响,还表现在汉代文论中由天道的一些属性推出文学艺术和美的属性。董仲舒从天道角度认为美的东西肯定是道德完善的东西,并进一步从形而上学方面深化了孔子在评判《诗经》时所提出的美善结合思想。董仲舒在《春秋繁露》中多次讲到了天或天地之美,在他看来,天的美首先在于“仁之美”,“仁之美者在于天。天仁也。天覆育万物,既化而生之,有养而成之,事功无己,终而复始,凡举归之以奉人。察于天之意,无穷极之仁也。”(《春秋繁露·王道通三第四十四》)天地之所以有“仁之美”,在于它终而复始,养育万物,而它所生长的一切都是为了用来奉养人,“天地之生万物也,以养人,故其可食者以养身体,其可威者以为容服”(《春秋繁露·服制象第十四》),天“不阿党偏私,而美泛爱兼利”(《春秋繁露·天容第四十五》)。这就是天的大仁之所在,也就是它的大美之所在。天在这里被人格化了,具有了道德属性。

董仲舒也提倡美的形态应以“和”的面目出现,因为天地之美的展开方式是以“和”的面目出现的。“夫德莫大于和,而道莫正于中。中者,天地之美达理也,圣人之所保守也。……中者天之用也,和者天之功也,举天地之道而美于和。”(《春秋繁露·循天之道第七十七》)天地的“和”在于天地中阴阳二气协调统一,天地才能生产出奉养人的各种美好的东西。由于道之“和”,文学作品的创作也应以“和”的面目出现,“道者,所由适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。”(《举贤良对策·一》)董仲舒用自己的天道观进一步强化了孔子所提倡的“乐而不淫,哀而不伤”(《论语·八佾》)的文学批评传统。

由于以董仲舒为首的汉代经学家为王权的合法性提供了形而上学基础,封建帝王的权威性得到了推崇,在这种经学思想影响下,汉代文论家表现出了对封建帝王迷信并为之歌功颂德。连“发愤著书”的司马迁也不例外,在他所撰的《史记·太史公自序》说:“汉兴以来,至明天子,获符瑞,封禅,改正朔,易服色,受命于穆清,泽流罔极,……臣下百官,力诵圣德,犹不能宣尽其意。”他提倡为统治者歌功颂德,“主上明圣而德不布闻,有司之过也。且余尝掌其官,废明圣盛德不载……罪莫大焉”。在疑为东汉初年卫宏所编撰的《毛诗序》里,作者认为文学作品是先王用来“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”的。东汉班固也主张文艺要为统治者“润色鸿业”,应当“宣上德而尽忠孝”(《两都赋序》)。就连颇有批判精神的王充在某些场合也极力提倡歌功颂德:“古之帝王建鸿德者,须鸿笔之臣。褒颂记载,鸿德乃彰,万世乃闻。”(《论衡·须颂》)

两汉文论概况

两汉时期文艺思想和文学理论批评的发展,从总的方面来看,是先秦的继续,又是在先秦基础上的进一步深化。

大体上,两汉文论经历了三个发展阶段:

1、西汉初到汉武帝前后是两汉文论发展的第一阶段。

这一时期是道家文艺思想比较活跃的时期。象刘安、司马迁等,在文艺思想上都是以道家为主。特别是淮南王刘安所主编的《淮南子》,乃是体现这一时期道家文艺观的代表作。《淮南子》的特点是在承继先秦道家积极方面的同时,又吸收儒、墨、法等思想,一定程度上又避免了道家的消极思想。《淮南子》与道家一样崇尚天然之美,顺乎自然本性的美,“求美则不得美,不求美则美矣。求丑则不得丑,求不丑则有丑矣。不求美又不求丑,则无美无丑矣,是谓玄同。”(《淮南子·说山训》)《淮南子》也不否定人为之美,它认为美虽然存在于物的天然本质上,但人的修饰加工并不损害天然本质之美,在《修务训》篇中它以天下美人毛嫱西施为例,认为虽然她们天生丽质,但若她们“衔腐鼠,蒙猬皮,衣豹裘,带死蛇”,连布衣百姓也不敢正面看她们;若她们换另一种打扮,“施芳泽,正蛾眉,设笄珥,衣阿锡,曳齐纨,粉白黛黑,佩玉环揄步,杂芝若,笼蒙目视,冶由笑,目流眺,口曾挠,奇牙出,靥輔摇”,即使那些对自己道德有严格要求的王公大人对之也无不被其美色打动。在《淮南子》作者看来,美的本质是形与神的统一,是文与质的统一,这显然与庄子那种美在神不在形、荀子那种重质不重文的观点是不同的。《淮南子》重视儒家思想中人工、有为的部分也同样表现在它对老庄“虚静”、“物化”的评价上。它对先秦的老庄所提倡的“虚静”、“物化”在文艺创作中的作用,是充分肯定的,但是它又不象老庄那样强调只有“无知无欲”、“绝圣弃知”才能进入这种创作境界,它并不否定知识学问的作用。在论述到有无、形神、虚实、言意等关系时,《淮南子》同样以道家的观点为主,突出以无为本,注重神、虚、意的重要地位和作用,但同样也不否定有、形、实、言的必要性,也充分肯定了其意义和作用。

《淮南子》吸取儒家文艺思想和美学思想也表现在它对文学作品形成过程的看法上。《淮南子》把文学作品看作是“愤于中而形于外”(《淮南子·齐俗训》)的产物,显然受儒家思想影响。儒家认为文艺是人的内在情性之外在表现,《乐记》说:“和顺积中而英华发外”,但《淮南子》又把“情发于中而声应于外”的过程看作是一种自然而然的结果,如“水之下流,烟之上寻”,则显然又受道家崇尚自然思想的影响。在汉初,不仅《淮南子》的文艺思想体现了以道为主、道儒结合的特点,如刘安、司马迁在对《楚辞》的评论中,也明显地体现了儒道结合的倾向。认同楚文化并受楚文化影响的刘安和司马迁给屈原的作品以很高的艺术评价,刘安既肯定了儒家传统文论重在发扬《诗经》的古典现实精神,也肯定了《楚辞》的理想主义和浪漫主义精神,认为“《国风》好色而不淫,《小雅》怨悱而不乱,若《离骚》者,可谓兼之。”司马迁着重发挥了道家对黑暗现实所持的愤世嫉俗精神,充分肯定了屈原作品中“怨”的特征,赞扬其志洁行廉的高尚品格。

西汉初期道家文艺思想的流行还表现在其他文艺论著中,如贾谊的《吊屈原文》、陆贾的《新语》、韩婴的《韩诗外传》等。西汉道家文艺思想发展中的新特点直接启示了魏晋玄学的文艺观和美学,成为庄学文艺美学向玄学文艺美学过度的中介。到了汉武帝时期,随着“罢黜百家,独尊儒术”的实行,儒家思想渐渐地在官方那里获得了独尊的地位,道家文艺思想也就明显地衰落了。汉代文论发展也进入了第二阶段。

2、从汉武帝的“罢黜百家”到东汉章帝亲自发起的白虎观会议是汉代文论发展的第二阶段。

这一阶段是儒家文艺思想发展的极盛与高潮时期。这一时期的儒家思想“定于一尊”,儒家思想也成了指导当时文艺创作的唯一原则,产生了如代表汉代儒家文艺思想纲领性著作的《礼记·乐记》和《毛诗序》。《乐记》的基本思想来自《荀子》的乐论,同时杂有汉初阴阳五行说的音乐思想,这大概与董仲舒以阴阳五行说儒学有关。《乐记》认为,音乐乃是王道政治的重要组成部分,音乐的功用在于“治心”以达到人们改恶从善的目的。《毛诗序》则直接提出了诗歌要起“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”的作用,诗歌创作要合乎“发乎情,止乎礼仪”的原则。诗在讽谏方面要“主文而谲谏”,目的是要以十分委婉的方式,在统治者所允许的范围和可接受的限度内对他们进行批评。另外,还要对统治者歌功颂德,“美盛德之形容,以其成功告于神明者也”。

这一时期文论的主要代表是西汉末年的刘向和扬雄,东汉初的桓谭、王充和班固。此期的文论家虽在坚持儒家思想方面有不同的立场和倾向,如儒家立场比较坚定、理论也较为正统的刘向和班固;对正统儒家思想有些疏离、处于矛盾当中的扬雄,以及不喜儒家章句之学,思想特别活跃,且常常批判“俗儒”并对正统的儒家及谶纬神学进行质疑和反思的桓谭和王充,但这些的差异都是属于儒家内部的,在文论的基本倾向方面,他们同属儒家理论体系。这一时期儒学在文学专题研究方面也居主导地位。儒学的《诗经》研究已表现在《毛诗序》中,这里不再赘述。儒学在屈赋、汉赋、《史记》等研究和评价方面,也发挥了主导性的影响。

这一时期的儒家文艺思想与先秦儒家文艺思想相比,呈现出三个特点:

首先,保守性增强了,批判性减弱了。汉儒所提倡的“温柔敦厚”也好,“主文而谲谏”也好,“发乎情,止乎礼仪”也好,都是极力强调文艺为政治教化服务,文艺所表达的内容不能触及统治者的地位和妨碍封建秩序的稳固。所以汉儒明确提出写文章的一大内容是对政权的美化和对圣上的歌功颂德,至于“刺”必须要考虑统治者接受的程度及接受的范围,这明显对孔子所说的“兴观群怨”的“怨”作了限制。尤其董仲舒提出“道之大原出于天,天不变,道亦不变。”(《汉书·董仲舒传》),主张“奉天而法古”(《举贤良对策》),在这种观念控制影响下,这一时期的文学艺术充满了僵化保守、复古模拟的倾向。这一复古论的代表是扬雄。他公开倡导复古模拟:“或曰:‘处秦之世,抱周之书’益乎?曰:‘举世寒,貂狐不亦燠乎!’”(《法言·寡见》)提倡“非圣哲之书不好”。以致于当时流行着这样一种文学观念,如果所写的文章与前人不相合或相似,就不能博得好名声,“文不与前相似,安得名佳好,称工巧?”(王充《论衡·自纪》)

其次,对文学的认识更加深化了。董仲舒为了抬高儒家经学的地位,把经学与“天”、“道”联系起来,由于文学理论受经学的影响,对文学的探讨也自然地与天、道等联系起来,这样就为文学的形而上学的探讨奠定了基础。董仲舒认为,礼乐诗文等文化艺术,是为永恒不变的天道服务的,但天道不言,它是通过“圣贤”来“传其法于后世”的,“圣贤”的思想则又是通过儒家经典来传达的,所以他说:“君子知在位者之不能以恶服人也,是故简六艺以赡养之:《诗》、《书》序其志,《礼》、《乐》纯其美,《易》、《春秋》明其知。六学皆大,而各有所长。(《春秋繁露·玉杯》)因六艺而达天道,六艺在这里也获得了神圣地位。此时,“道”也作为一个文学批评观念出现在文学批评领域。董仲舒把六经与天道联系在一起,是为后代明道、征圣、宗经文学观的先声。

这时期对诗歌本质的认识也比先前深化。先秦的“诗言志”说在《毛诗序》中扩充成了“抒情言志”说,在理论上把“情”和“志”统一了起来,强调了诗歌中“吟咏情性”的重要性;而诗与情的联系,为魏晋以后诗“缘情”说的兴起起了一定的作用,虽然这里的“情”还往往受“发乎情,止乎礼仪”的限制。

再者,迷信化倾向增强了。由于受谶纬神学的影响,这时期的作家写作喜好“苟驰夸饰”;文论家则喜好大谈天人感应、谶纬、图符。这给汉代文艺创作蒙上了一层阴阳五行、天人感应的浓重阴影,文学艺术成了天变谴告、异物祥瑞之论。所以汉大赋中充满了“天人合应,以发皇明”(班固《两都赋序》)、“膺箓受图,顺天行诛”(张衡《东京赋》)的说教。班固在《白虎通义》中,将诗与上天的“谴告”联系起来,连坚持以经验理性判断万物的王充也在其《论衡》中专列《验符》篇,列举汉代的许多天人感应的“符瑞”现象,如“孝武、孝宣时,黄龙皆出”,“宣帝时,凤凰下彭城”,以此证明“汉德丰雍”。

3、从东汉中期白虎观会议到汉王朝灭亡是两汉文论发展的第三时期。

东汉中期以后,统治阶级日趋黑暗与腐败,社会日趋混乱,在思想文化领域呈现出多元化的倾向。此时,儒学因神秘化、迷信化倾向以及其他各种原因日渐暴露出它的局限性,曾经为意识形态大一统作出重要贡献的官方儒学已呈式微之势。此时出现的名儒,大多能融会今古文,并兼通数家法,这一时期文论的代表人物王逸和郑玄的文论思想就有这样的倾向。他们的文论虽然还没有摆脱“依经立义”的传统框架,但也突破以正统儒学自居的经师(如班固)解读作品时所强调的师法和家法。

王逸和郑玄的文论是围绕《诗经》和《楚辞》展开的。王逸在《楚辞章句》诸序中,继承了儒家的积极入世思想,沿着刘安、司马迁肯定屈原的这一路线,对汉初以来有关屈原及《楚辞》的讨论作了系统性和理论性的总结。稍后于王逸的郑玄,他多以儒家的理性眼光和现实精神注释《诗经》。郑玄是以兼收并蓄的眼光来从事文学研究的。其《诗谱序》说:“欲知源流清浊之所处,则循其上下而省之;欲知风化芳臭气泽之所及,则傍行而观之。此诗之大纲也。举一纲而万目张,解一篇而众篇明。”显示了作者要从横向的社会联系(“傍行而观之”)和纵向的历史发展(“循其上下而省之”)相结合的方式来研究文学的源头,这对魏晋以后文论的系统化和理论化应是有所启发的。

总结:

除汉初外的汉代文论家和作家对文学的思考极大地受到汉代经学的影响,这可以说是汉代文论的一大特色。无论是受谶纬神学影响的汉代作家,他们所追求的对神秘世界的向往以及“虚妄”浪漫的写作,还是受经(史)之“实录”精神影响的文论家如司马迁、班固、王充,他们对文学真实性、实录的要求,都是与汉代经学有关系的。由于这些文论家主要从经学框架内思考文学,自然影响了他们对文学自身特点的思考。如王充,因反对谶纬神学影响下的文艺审美观,他也反对文学艺术中的夸张,认为夸张也属于“虚妄之言”,不是“实事”,他在此混淆了艺术真实与生活真实的区别,由此在否定“虚妄之言”的同时,把艺术夸张和艺术真实也一起否定了。这说明在汉代,对文学自身的思考还没完全独立,也不成熟。

但同时我们也要看到,文论家和文人虽然对文学自身的思考受经学影响很大,但经学与文学的区分在汉代已渐分明,原因与经学在汉代获得自身独立和至尊的地位有关。汉代的文论家大体上都能区分文学之士与文章之士。前者主要指研究经学的儒生,后者既指擅长一般辞章的文人,同时也包括子书及史书的作者。这在刘向的《别录》、刘歆的《七略》及班固的《汉书·艺文志》中得到鲜明反映。

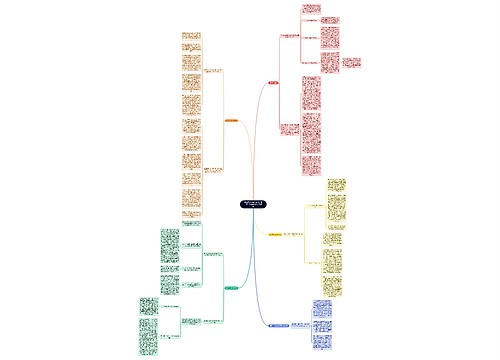

第二节 《乐记》

《乐记》是西汉中期以前古代儒家论“乐”的综合性理论著作,也是我国第一部专门论乐的著作,集中体现了正统儒家学派的文艺美学思想。

《乐记》的主要贡献

首先对音乐的产生过程进行了深入的探讨。

在《乐记》作者看来,以音乐为代表形式的“乐”,其产生的动力是由于人的情感。“情动于中,故形于声”,“声”是由“情”而起,而且主观情感的真诚与否影响和决定艺术的生命,“是故情深而文明,气盛而化神,和顺积中,而英华发外。唯乐不可以为伪!”(《乐记·乐象》)作者在这里明确指出,“乐”是情感的艺术,充沛深厚的真情实感,会增加艺术的感染力,而任何虚伪矫饰、为文造情都与艺术格格不入。《乐记》作者在这里坚持了音乐艺术的表情性。这是《乐记》文艺美学思想的一个引人注目的特征。同时,《乐记》作者还强调了情感类型决定音乐形象的个性特征:内心充满哀伤忧郁的,所制作的音乐是急促躁动的,内心充满快乐的,所制作的音乐是宽展舒缓的;内心充满温柔爱意的,所制作的音乐是柔和的。

《乐记》在探讨声由情而起的基础上进一步分析了“情”又是怎样产生的。原来是人的“哀乐喜怒敬爱”这“六情”感于外在客观世界而动:“六者非性也,感于物而后动”,“乐者,音之所由生也。其本在人心之感物也。”这里的“物”包括自然与人事两方面,不仅指自然物,也包括社会事物,《乐记》作者强调社会生活对音乐产生的影响,“乱世之音怨以怒”,“亡国之音哀以思”,所以音乐里所包含的情感是社会状况的产物。以此稍作推广,不难得出“声音之道,与政通矣”的结论。由此可见,《乐记》不但指出,因“物”动“心”,由“心”生“乐”的艺术生产过程,还进一步说明了它是广阔社会生活的反映。

其次是提出了音乐的社会作用:致乐治心,寓礼于乐。

由于“乐”是对社会现实生活的积极反映,具有重大的社会作用,古代统治者特别看重它,把它当作实现其政治目的的一种手段。《乐本》篇说:“是故先王慎所以感之者:故礼以导其志,乐以和其声……礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。”“乐”之所以能实现其政治目的就如以上所分析的:“乐”既然源于心,而“人心之动,物使之然”,那么作为接受者一方来说,他或她在接受作为客观物的音乐时也会感之而后动,而不同音乐的个性风格会给人们产生不同的思想情感,好的音乐会给人产生好的思想感情,统治者就可以通过对音乐类型和内容的规定来引导人们的思想感情,从而达到教化的目的。唐孔颖达在《礼记正义》中对此作了总结,说明了音乐对人心的洗涤和教化起着重要的作用:“善乐感人,则人化之为善,恶乐感人,则人随之为恶”。

那么音乐是怎样对人心进行正面教化即“治心”的呢?《乐记》作者又提出了以“道”和“德”来引导人的精神审美情绪,净化人的欲望。作者认为,乐与情联系在一起,“乐者,乐也”,“人情之所不能免也”。而有情必有欲,所以要恢复到“人道之正”,就必须“节欲”,而不是纵欲,“非以极口腹耳目之欲也,将以教平民好恶,而反人道之正也”(《乐本》)。历史上先王制礼作乐目的就是厚人伦、美教化、移风俗。作者由此提倡“乐德”,“乐者,所以象德也。”(《乐施》)郑玄对“象德”是这样解释的:“乐所以使民像君之德也”。既然“乐”可以观“德”,在一切人情和欲望中,君王圣贤的道德是最严正的典范,而“乐”又是道德完美的体现,“德者,性之端也;乐者,德之华也。”(《乐象》)通过提倡“乐德”,实行“节欲”,就能实现道德的自我完善,使人民的思想情感都统一在国家所规定的伦理道德上。

第三是把本属于政治伦理道德范围内广泛使用的“文质”概念,正式引入文艺美学领域。

在春秋时代,“文质”概念就已被广泛使用,孔子在《论语·雍也》中形容君子乃“文质彬彬”也,这时的“文质”主要是作为伦理道德范畴使用,“文”主要指依照儒家伦理道德准则建立的礼仪规范,质指的是人内在的一些自然品性。真正确立“文质”在文艺美学领域中地位的是《乐记》。在《礼记·乐记》中有如下记载:

“故钟鼓管磐,羽龠干戚,乐之器也;屈伸俯仰,缀兆舒疾,乐之文也。……论伦无患,乐之情也;欣喜欢爱,乐之官也。”

其中“钟鼓管磐”为古代乐器,“羽龠干戚”为古代舞具,“屈伸俯仰,缀兆舒疾”指舞者的动作姿态及速度快慢。这些被《乐记》作者称作“乐之器”或“乐之文”的东西,均属“文质”理论中“文”的范畴,而且这种“文”在这里已有指文学艺术形式与现象的含义。与此相对应的是,“乐之情”和“乐之官”在这里被表述为文学的内容和本质,“情”、“官”实际上就相相当于“文质”理论中的“质”。在《乐记》的作者看来,乐舞艺术不但具有优美的动作姿态,还具有整合秩序、协和万物使其互不相害的社会功能(即“论伦无患”)和使人“欣喜欢爱”的愉悦和陶冶情操作用,这就表明,在《乐记》中,“文”与“质”作为表示形式与内容的一对范畴,已经进入到文艺美学领域。

在《礼记·乐记》中,作者还进一步认为在“文质”这对范畴中,质是起着决定性作用的。“乐者,非谓黄钟大吕弦歌干扬也,乐之末节也,故童者舞之。……乐师辨乎声诗,故北面而弦。……是故德成而上,艺成而下。”所谓“德成而上”,是说掌握了礼乐的实质内容而成就了道德是首要的,而“艺成而下”则是指掌握了礼乐的形式而成就了技艺则相对次要。在《乐记》作者眼中看来,乐舞艺术的表演技艺等并不重要,因为乐舞的表演者如儿童只要掌握了表演技艺也可进行乐舞表演,只有那些精通乐舞艺术内容实质并成就了德业的君子才会真正演奏、理解和欣赏音乐,“知声而不知音者,禽兽也;知音而不知乐者,众庶是也;惟君子为能知乐。”所以,《乐记》的这一观点在理论上奠定了“质”决定和派生“文”、“文”表现和依附“质”的这样极具中国传统特色的“文质” 观。此后中国古代文论家在涉及内容与形式的关系时,基本上是沿袭《乐记》的观点。从这个角度来说,《乐记》中的“文质观”是儒家“文质论”的滥觞,特别是“德成而上,艺成而下”观点的提出,奠定了儒家“文质”理论的基础,西汉时期经学大师董仲舒在《春秋繁露·玉杯》中主张质为主文为辅,“志为质,物为文,文著于质。质不居文,文安施质?”他甚至认为若文与质两者不能兼备,宁肯在形式上作些舍弃,作为内容的“心志”则无论如何必须顾及,“质文两备,然后其礼成。文质遍行,不得有我尔之名。俱不能备而偏行之,宁有质而无文。”董仲舒的这种主张无疑是对《乐记》“文质”观的继承和完善。

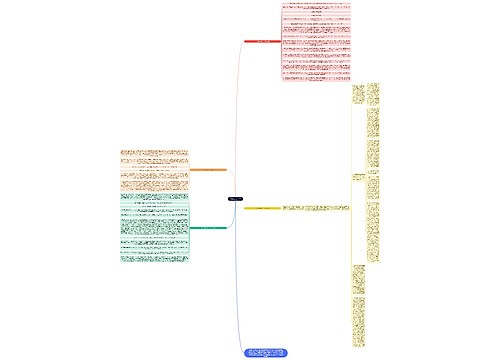

第四节 《毛诗序》

《毛诗序》是我国古代诗论的第一篇专著。它是汉代学者综合先秦儒家和当时经师关于诗乐理论而写成的。它所提出的儒家正统文艺理论的若干原则,成为两千年来中国古代文艺正统的纲领,影响极大。

《毛诗序》的主要观点

第一,确立了中国古代诗歌抒情言志的传统。

《毛诗序》概括了从先秦以来的有关诗歌方面的理论。在先秦,儒家提出了“诗言志”说,如《尚书·尧典》:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”《庄子·天下》:“诗以道志”。《荀子·儒效》:“诗言是其志也”。《左传·襄公二十七年》载赵文子对叔向说:“诗以言志”。这些观点代表了先秦人对诗的普遍认识,朱自清先生也把这一“诗言志”论点定为中国诗学的“开山纲领”但这些“言志说”,皆只“言志”而未“言情”。《毛诗序》却第一次将“情”与“志”联系起来,它一方面肯定了“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。”另一方面又强调了诗歌是“吟咏情性的”,“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之”。志和情的区别在于“志”主要指人的志向、思想,这志向、思想是个人经过一定伦理道德规范过滤后表现出来,属于理性的范畴,它强调的是秩序、法则优先于个人;情主要指人的感情、情绪,指人们喜怒哀乐之情感,是属于个人的一些真情实感,未经太多思考伦理道德和社会意见就流露出来的。

《毛诗序》虽然肯定了“情”在文学创作中的重要作用,但是这种肯定是有限度的,也就是说,它和《楚辞》中的抒情言志说是不同的,在这里无论抒情还是言志,都必须受到“礼仪”的约束,服从于“礼仪”的规范;它与司马迁所提倡的“发愤著书”也是不同的。在《毛诗序》的作者看来,“志”比“情”更重要,当两者冲突的时候,必须以志束情,不能让情冲破理性的志,淹没甚至违反儒家理性的道德规范。故曰:“变风发乎情,止乎礼仪。发乎情,民之性也;止乎礼仪,先王之泽也。”“止乎礼仪”就是儒家从孔子以来所强调的非礼勿视、非礼勿听、非礼勿欲、非礼勿言。

第二,系统论述了文艺的社会作用。

在《论语》中孔子提出了诗有“兴、观、群、怨”的作用,这主要是就诗的学习和运用的效用而言的;到了《荀子》和《乐记》,则更强调诗乐的教化作用,主张统治者应当积极的利用诗乐来教化人民,“移风易俗”。《毛诗序》就继承了先秦以来儒家诗论这方面的传统。它特别提出诗自上而下教化作用的重要性:“故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”

在《毛诗序》的作者眼里看来,诗的教化作用主要表现在诗具有讽谏的意义。“上以风化下,下以风刺上”,“言之者无罪,闻之者足以戒”,“《关雎》,后妃之德也,风之始也,所以风天下而正夫妇也”。这种讽谏的根本目的是为政治服务,为统治者改善政治着想,即所谓“下以风刺上,……闻之者足以戒。”所以这种讽谏是以维护统治者的绝对权威为前提,表达时不能直刺过失,要“主文而谲谏”。所谓“谲谏”就是要用隐约的言辞谏劝,以含蓄的方式“刺过其失,所以匡救其恶。各于其党,则为法者彰显,为戒者著明。”(郑玄《诗谱序》)这种讽谏虽然在汉代效果不是很好,但这一观点还是肯定了文艺批评现实的意义和作用,下层百姓可以通过文艺对上层统治者进行批评,所以后世的不少作家在针砭时世时写出了很多伟大的作品。

诗的教化作用也表现在为统治者歌功颂德。“颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也”。汉代统治者好大喜功,汉武帝设置五经并提倡文学,目的就是让天下学术、文学都归入汉家王朝。那些以文章入仕的文章之士自然少不了为朝廷歌功颂德、为政权的合法性辩护,为皇恩的浩大而吹捧献媚。所以在文艺思想上,汉代提倡歌功颂德,即“宣上德而尽忠孝”(班固《两都赋序》);而论功颂德的目的就如东汉郑玄在《诗谱序》中所说的,是“将顺其美”,是为了迎合统治者的喜好。

《诗大序》强调诗歌歌功颂德(“美”)和讽谏(“刺”)的教化作用,是结合了当时时代需要的。当时儒家经典正被广泛宣扬,为巩固汉帝国的统治服务,《诗大序》的作者也不例外,明白宣称文学为政教服务。由于它这方面的论述比前人更系统全面,因而对后代产生了很大的影响,后世很多有着儒家思想的文论家大体都是按照《毛诗序》的启迪来建立自己的诗论框架的,而重文艺的教化作用、轻视文艺自身的艺术性和美感性、把文艺与教化绑在一起也成了中国古代文艺的一个显著特征。

第三,总结了诗歌的体裁和表现手法。

《毛诗序》还全面总结了《诗经》的艺术经验,把《周礼·春官·大师》中的“六诗”说发展为“六义说”。《周礼·春官·大师》说:“大师教六师诗:曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂。以六德为之本,以六律为之音。”《毛诗序》则说“故诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”明确地改“六诗”为“六义”。

《诗大序》还对“六义”尤其风、雅、颂作了进一步具体阐述。《毛诗序》说:“是以一国之事,系一人之本,谓之风;言天下之事,形四方之风,谓之雅。雅者,正也,言王政之所由废兴也。政有小大,故有小雅焉,有大雅焉。颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也”。这是风、雅、颂第一次被明确指出各自的内涵,风和雅虽然性质比较接近,但风是“一国之事,系一人之本”,也就是说风是地方上各诸侯国的诗歌;雅则是“言天下之事,形四方之风”,是产生于周朝中央地区的诗歌,主要“言王政之所由废兴”,所以雅的作者往往是在朝廷中做官的士大夫;颂则是祭祀周天子祭祀或颂扬祖先宗庙时使用的乐舞诗歌。这种分类大体上符合《诗》三百篇的内容。

相比于风、雅、颂,《毛诗序》对赋、比、兴没有作出过多的解释,因此后人对赋、比、兴含义的争论也颇多。

可以这样说,《毛诗序》中赋、比、兴的提出与它所确立诗抒情言志的观点是一脉相承的,因为诗要抒情言志,必然导致它要有与之对应的表现手法——赋、比、兴。借着赋、比、兴的手法,诗人心中之志与情才能外化为具体的客观对应物。所以中国的抒情言志传统与赋、比、兴手法有着内在的必然联系。正因为如此,赋、比、兴手法对后世诗歌创作,无论是“言志”(载道)派,还是缘情派都一致倡导它。“言志派”更多地是把赋、比、兴理解为伦理道德的象征、美刺讽谏的寄托,而“缘情”派则从诗歌情感与艺术形象的表达和创造上来理解它,如唐殷璠所说的“兴象”,皎然所说的“取象曰比,取义曰兴,义即象下之意。”等等。

总之,《毛诗序》不但确立我国古代抒情言志的传统,而且还系统地论述了文艺所具有的美、刺作用,并且总结了诗歌的体裁与表现手法。它在先秦文论的基础上有所突破和发展,对后世产生了巨大而深远影响。这些,奠定了它在中国古代文论史上的重要地位。

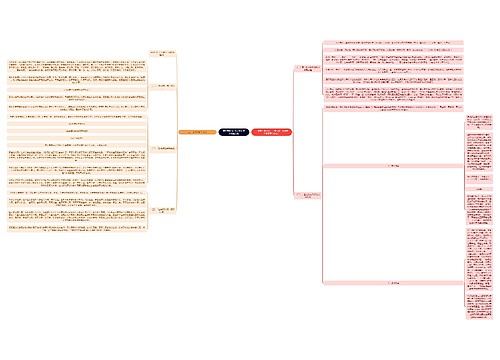

第五节 司马迁、班固的文学理论与批评

一、 现“实录”精神,创立《春秋》义法。

在汉时,刘向、扬雄和班固都看到了《史记》所反映出来的“实录”精神,他们对此进行了高度评价,其中扬雄是第一个指出《史记》“实录”特点的,班固则对其进行了总结:“然自刘向、扬雄博极群书,皆称迁有良史之才……其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录。”。司马迁在《史记》中所展现的“实录”精神不仅对历史著作,对史传文学和中国古代散文写作都是很有启发和帮助的。

司马迁的“实录”精神首先表现在创作上要如实地反映古往今来的生活,做到创作要以作家实际生活体验和考察为基础。司马迁为了写屈原,到沅、湘一带,专门察看屈原自沉汨罗江的地方,“适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。”他的创作以古代历史资料与丰富的生活阅历为基础,并反映了社会和人生的需要。

司马迁的“实录”精神还进一步表现在“不虚美,不隐恶”的严肃写作态度上。司马迁在写作时敢于正确处理歌颂与揭露的问题,如对秦始皇的功过是非,不受时俗限制,独抒己见,他以事实为依据,既批判秦政之暴,又充分肯定了秦始皇在统一中国方面的历史功绩。司马迁在总结自己写作经验的基础上还创立了“《春秋》义法”(“《春秋》笔法”)的写作规律。清代的桐城派创始人方苞对“《春秋》义法”作了解释:“《春秋》之制义法,自太史公发之,而后之深于文者亦具焉。‘义”,即《易》之所谓‘言有物’也;‘法’,即《易》之所谓‘言有序’也。义以为经,而法纬之,然后为体之文。(《方望溪先生文集》卷三)所谓“言有物”,即文章写作要有充实丰富的思想内容,所谓“言有序”,即文章的艺术形式和结构有一定的规则和法度。“义”与“法”并列,意味着文章写作是内容与形式的统一,司马迁评价孔子所写的《春秋》时就说《春秋》“约其辞文,去其烦重,以制义法。王道备,人事浹。”(《史记·十二诸侯年表》)司马迁的“实录”精神和“《春秋》义法”经后人刘向、班固、金圣叹、方苞等推广和发挥,成为了我国古代历史和散文写作的一典范规则。

二、 提出发愤著书说

司马迁深入地探讨了“立言”的动机、目的和写作激情的重要性。司马迁继承了孔子之“诗可以怨”的说法,同时又汲取了屈原“发愤抒情”及《淮南子》“愤中形外”的精神,进一步提出了“发愤著书”说。司马迁在《太史公自序》中认为,大凡历史上怀才不遇、“意有所郁结,不得通其道”的贤圣因了自身的不幸遭遇而发愤著书:

“昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄戹陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。”

他所强调的“意有所郁结,不得通其道”,说明了文学的“怨愤”不是无病呻吟,而是有感而发的,是通过“述往事,思来者”来表达作者对现实的认识、对未来的盼望。司马迁在这里所说的“愤”或怨不是一己之私怨,也不是违背社会和国家利益的一己之愤,乃是合乎正义、坚持良知、申张禀然正气的在公正范围内的“怨”和“愤”,即所谓“公正发愤”。司马迁对屈原评价很高,在于他的发“愤”里藏着一颗爱国爱民的心,“屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣!信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”所以他在《伯夷列传》中明白地说:“非公正不发愤”,“时然后出言”。

司马迁的“发愤著书”说总结出了古人创作的一条普遍规律,又由于它带着批判的现实主义精神,所以它对后世尤其那些坚持正直、关心民生疾苦和民族命运的优秀文人影响特别大,并在理论上对后世的诗、文甚至小说、戏剧创作都产生了巨大影响。齐梁刘勰说:“盖风雅之兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也”(《文心雕龙·情采》),唐韩愈谓“不平则鸣”(《送孟东野序》),宋陆游说:“盖人之情,悲愤积于中而无言,始发为诗。不然,无诗矣。”(《谓南文集》卷十五)明李贽说“古文圣贤,不愤则不作”,“《水浒传》者,发愤之所作也”(《忠义水浒传序》),清孔广德谓“或则感愤而抒议论,又或则蓄其孤愤而形之于咏歌,无非愤也,即无非忠也”(《普天忠愤集自序》)。他们都与司马迁的“发愤著书”说在精神上有不同的程度联系,从而构成了我国古典文论创作的一个优良传统。

三、班固的文论观点

班固没有系统的文学理论著述,但是他的《汉书》和辞赋创作反映了他对文学的看法和主张,特别是他的《汉书》为文学家立传和对作家作品的评论给后世文学批评样式带来了影响和启示。班固在《汉书》中不完全从文学角度对作家作品进行系统批评,也不是自觉地运用某种批评方法,但我们还是可以从他的批评实践中归纳出几条经验来。

首先是“知人论世”的批评方法。

“知人论世”是孟子首先提出来的,认为要理解一部作品,就必须“知其人”、“论其世”。孟子虽提出了这一科学的批评方法,但却没有真正运用过它。最先运用这一方法评论作家的是司马迁,他在《史记·屈原列传》中对《离骚》与屈原的生活经历、他所处的环境间的关系作了细致的分析和探索,最终给《离骚》作出了很高的评价。班固继司马迁之后,把作品与作家、作品与社会环境之间有机联系起来,注意从作家经历和社会环境中去寻求作品的解释和答案。班固比司马迁在这方面的文学批评实践显得更系统、完整,他把西汉一系列作家纳入《汉书》人物列传,按照作家生平介绍——作品载录——褒贬评价的公式进行批评。象扬雄、王充、桓谭等对西汉作家也有不少的文学评论,也不乏精彩之处,但他们的评论往往是仅有精彩的结论而缺乏对作家作品的具体分析和介绍,而《汉书》的人物列传不仅介绍作家的生平经历、思想、性格,而且还载录他们的作品,因此这种批评更令人信服。

其次是对作品的选录和评价。

班固对作品的选录与评价继承了孔子以来的选本批评。从孔子以“思无邪”为诗学原则删选大量上古诗歌并最终编订为《诗经》开始,中国古代的选本批评到了班固那里有了一定的发展,班固以“经世致用”的文学思想来选录他所编订的汉代作家。与《史记》相比,《汉书》的人物列传增加了很多文人的奏议和政论,如《贾谊传》增加《陈政事疏》,《枚乘传》增加《论贵粟疏》等。在汉代当时还很少有文学作品的选集以及作品流传困难的情况下,班固对作品的载录或删削,对指导读者的阅读起了一定的帮助,并一定程度上也反映了当时文坛对作品的评价标准。

再者是品第批评。

班固在《汉书·古今人表序》中对历史人物品第的划分,影响和启发了后代文学品评方法。在《古今人表序》中,班固把历史人物分成圣人、贤人和愚人三等,齐梁时代钟嵘在《诗品》中把汉魏以来的一百多位诗人分为上中下三品。魏晋以后的书评、画评常常采用划分品第的办法评价作家,而这明显是受到班固品评人物方法的影响。

除文学批评贡献以外,班固在梳理汉乐府发展过程中归纳出了汉乐府“缘事而发”的现实主义精神。

在《汉书·艺文志》中,班固高度肯定了汉乐府的现实主义精神,“自孝武立乐府而采歌谣,于是有代、赵之讴,秦、楚之风,皆感于哀乐,缘事而发,亦可以观风俗,知薄厚。”他把汉乐府的现实主义特征概括为“感于哀乐,缘事而发”。在这之前,还很少有人给汉乐府作过如此高度的评价。班固从汉乐府里得出诗与现实关系的观点在先秦两汉诗歌理论发展史上有着重要的意义。因为在《毛诗序》中虽也提出诗人写诗有吟咏情性和“伤人伦之废,哀刑政之苛刺”的作用,但《毛诗序》作者所规定的诗人是为国家衰微破败而哀伤忧愁的史官,即封建士大夫文人,而班固在论述汉乐府民歌时,肯定了诗歌的作者是劳动者自己,他们所写诗在功用上同样能起着“观风俗,知薄厚”的作用,而他们“缘事而发”的现实主义写作精神影响和激励着后世文人的写作,中唐白居易在新乐府运动中就提倡“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”

作为汉代辞赋极为重要的代表作家,班固对辞赋的性质、创作特点也作了十分重要的论述。

在刘向父子及班固以前,文学艺术一般作为经学的附庸,辞赋的作者地位低下。而在《汉书·艺文志》中,班固专门设有《诗赋略》,以便区别于六经诸子学术著作,这一方面说明了在班固那里已能自觉地区分文学与学术,同时也说明了班固对诗赋的重视。他对众多的诗赋还作了分类,分为屈原赋、陆贾赋、孙(荀)赋等,他要对它们逐个研究,以便在理论上认识这一文类特征。

班固给予辞赋评价比较高,这与晚年的扬雄对辞赋的评价不同。

他在《两都赋序》中把汉赋看作“雅颂之亚”,原因是汉赋在思想内容上“有补于世”,具有为汉帝国“润色鸿业”的意义,在艺术风格上“雍容揄扬”,既庄重典雅,又铺张扬厉,体现了一代风貌,同时又具有“抒下情而通讽喻”、“宣上德而尽忠孝”的巨大社会作用和“多识博物,有可观采”(《汉书·叙传》)的认知功能。从赋的发展源流来说,“赋者,古诗之流也”,班固把赋与《诗经》联系在一起,从而提高了汉赋的地位,后来刘勰的《文心雕龙·诠赋》篇就继承和发展了班固的这一见解,明确指出汉赋“受命于《诗人》,拓宇于楚辞。”

第六节 扬雄的文学思想

一、扬雄文学思想的核心

扬雄文学思想的核心内容是明道、征圣、宗经。他提倡创作要合乎儒家之道,以圣人为榜样,以六经为楷模。扬雄认为要遵循孔子之道,因为“孔子之道,其较且易也。”(《法言·吾子》)儒家的道是通过圣人表现出来的,因此要“征圣”,即验证于圣人,向圣人学习,认为“好书而不要诸仲尼,书肆也,好说而不要诸仲尼,说铃也。”(《法言·吾子》)如今圣人不在了,则要向圣人所写的经书学习,这就是所谓的“宗经”。他指出:“或曰:人各是其所是,而非其所非,将谁使正之?曰:万物纷错,则悬诸天;众言淆乱,则折诸圣。或曰:恶睹乎圣而折诸?曰:在则人,亡则书,其统一也。”(《法言·吾子》)

扬雄还认为,孔子与儒家经典才代表正道,是判断人的社会生活中一切善恶是非的最高准则,“如用真儒,无敌于天下”(《法言·寡见》),而其他诸子都是末流,都是毫无价值的累赘物,即所谓“舍舟航而济乎渎者,末矣;舍五经而济乎道者,末矣。弃常珍而嗜乎异馔者,恶睹其识味乎?委大圣而好乎诸子者,恶睹其识道也?”(《法言·吾子》)扬雄由此提倡“先王之法”,让孔子和儒家经典成为具有普遍意义的指导法则,“不合乎先王之法者,君子不法也”(《法言·吾子》)。

扬雄的明道、征圣、宗经思想比起战国时代孟、荀尤其荀子的明道、征圣思想显得更加系统化,他的这种文学思想明显受到了西汉中期董仲舒所提倡的“罢黜百家,独尊儒术”思想的影响。这种以道、圣、经为中心的文学思想,正好反映了封建统治者要求把文学完全纳入其礼教的要求。扬雄自己在创作实践上也亲自力行,模仿圣人,他的《太玄》模仿《易经》,《法言》模仿《论语》,《反离骚》模仿《离骚》。扬雄的创作以及他的理论助长了汉代的文学复古模拟之风。他的文学理论的保守性,也限制了他后期的创作和批评思想,如他的音乐批评坚持儒家的“雅正”原则,反对郑卫之音,他在文与质的关系上要求的是质占主导地位,也为后代复古主义文艺家如明李梦阳、何景明等前后七子提供了理论武器。经他手中阐释和发展的明道、征圣、宗经的文学思想在中国古代文论领域一直发挥着巨大影响,六朝的刘勰、中唐的韩愈及北宋的古文家和道学家,虽然各自所面临的文学要求和社会景况不一,但他们都是从这一基本思想出发来认识文学的本质和功能,并制订文学创作的原则。

但扬雄不是一个死守章句之学的醇儒。在扬雄时代,汉代经学日趋板重繁琐,常是“一经说至百余万字”(《汉书·儒林传赞》)。这种繁琐经学由于与功名利禄挂钩,成为了时代风气,扬雄虽学习儒经,却反对烦琐的儒家之学,他一方面以儒家言严厉批判诸子,另一方面又加以学习汲取,如《法言·问道》:“或曰:庄周有取乎?曰:少欲。邹衍有取乎?曰:自持。”对于《老子》、《淮南子》之论,也多加撷取。由于扬雄好深湛精思,受道家思想的影响,他试图建立以“玄”为中心的宇宙图式,在他那里,道既是文学的最高原则,也是道家本体论意义上的道,当扬雄从道家本体论意义上探讨道时,他所讨论的道已超越了自己规定的传统模式。这就是说他的文论存在着矛盾之处,一方面他强调文以“明道”(宋儒还把它发挥成文以载道),另一方面,又强调至道无体,“道者,通也,无不通也。……吾于天与,见无为之为矣。”(《法言·问道》)扬雄的这种矛盾还表现在文的如何写作上,一方面他强调要模仿圣人之作,另一方面他又认为“鸿文无范”(《太玄·至昆》),写作是不被任何模式所框定的,写作贵在“体自然”,“夫作者贵其有循而体自然也”(《太玄·玄莹》)。这样,扬雄融合了道家无为之道与自然至文,就时常突破和超越传统的文学理论模式,使其明道、征圣、宗经的传统文学观,在理论上孕育了新的内容。扬雄对原有儒家经学模式的怀疑和不满意也影响了其后的桓谭和王充等人,他们反对旧有经学的禁锢,对汉代的思想解放起了一定的促进作用。

二、扬雄论词赋

在扬雄以前,论述辞赋的有刘安、司马相如、司马迁、汉宣帝刘询等人。刘安、司马迁主要从政治遭遇和内心世界方面评论屈原高尚的人格及其作品的价值,司马相如就赋论赋,强调赋之迹乃是“合纂组以成文,列锦绣而为质”,赋之心是“苞括宇宙,总览人物”。汉宣帝则在辞赋创作繁荣而遭到某些人排斥时对辞赋作了些肯定性的发言,他一方面依经立义,认为辞赋与《诗经》同义,“尚有仁义风谕”,还能“鸟兽草木多闻之观”,但另一方面则认为辞赋“辩丽可喜”,与郑卫之音一类的娱悦耳目的流俗文艺差不多。扬雄对辞赋的认识则比他们深刻得多。扬雄是在明道、征圣、宗经的基础上讨论辞赋创作的艺术原则及其讽谏作用的。

作为汉大赋极为重要的作家扬雄从自己的创作实践中得出结论:汉大赋不适合对帝王起讽谏作用。他自己所写的《羽猎赋》、《长杨赋》等并没有发挥应有的讽谏作用,而辞赋本身的铺张华丽描写反而起了相反的作用,“既乃归之于正,然览者已过矣。”(班固《汉书·扬雄传》)扬雄意识到,汉赋不能起很好讽谏作用的原因在于辞赋的“靡丽多夸”。由此,早年本“心好沉博艳丽之文”的扬雄晚年一反辞赋的创作,他在《法言·吾子》中说:“或问:吾子少而好赋?曰:然。童子雕虫篆刻。俄而曰:壮夫不为也。”扬雄晚年对辞赋的批评的尖锐原因也在于作为“极丽靡之辞、闳侈巨衍”的赋不能很好地起着经世致用的作用。

扬雄提出的“诗人之赋”与“辞人之赋”的区别也跟这个有关,他说:

“或问:景差、唐勒、宋玉、枚乘之赋也益乎?曰:必也淫。淫则奈何?曰:诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫。如孔氏之门用赋也,则贾谊升堂,相如入室矣。如其不用何?”(《法言·吾子》)

“诗人之赋”指合乎于“诗三百”的创作精神的作品,包括屈原的创作在内。它虽与“辞人之赋”的共同特点是讲究文饰,要求“丽”,但它的“丽”合乎“则”,合于法度,而后者的“丽”是过于雕琢缛采,变得文辞泛滥放荡。由于“丽以淫”的作品不切实用,无益于教化,扬雄对此持否定态度,他对“丽以则”的作品则持肯定态度。扬雄的批判确实切中了当时汉赋创作中仅关注靡丽形式而不重思想内容的某些不良倾向。

第七节 汉人对屈原的评价问题

一、 淮南王刘安与司马迁的评价

刘安认为“《国风》好色而不淫,《小雅》怨悱而不乱,若《离骚》者,可谓兼之。蝉蜕浊秽之中,浮游尘埃之外,皭然泥而不滓。推此志,虽与日月争光可也”。(见班固《离骚序》引)。司马迁承刘安之说,他在《史记·屈原列传》中不但全面吸收了刘安的观点,而且在此基础上还把对屈原的作品评价由道德领域拓展到诗学领域:“其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容自疏。”在这里,司马迁把屈原在《离骚》中表现出来的思想品格概括为“志洁”、“行廉”。正因为屈原有着这样的高尚品格,所以他创作的《离骚》才具备了相应的艺术特点:“其文约”、“其辞微”,“其称文小而其指极大”,“举类迩而见义远”。这样,司马迁在评价屈原作品时是把道德评判和艺术评价有机结合了起来。

司马迁之所以对屈原评价很高,乃在于他自己有着与屈原十分类似的“信而见疑,忠而被谤”的人生经历,因而他体察到了屈原作为一个正直的知识分子在报国无门、怀才不遇、遭小人谗害时的痛苦。

司马迁认定《离骚》的创作动机来自屈原内心的怨愤之情。以此为出发点,他联系历史上很多作品,认为“屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》……《诗三百篇》,大抵贤圣发愤之所为作也”(《史记·太史公自序》)。

二、扬雄与班固

西汉末年的扬雄和东汉前期的班固在评价屈赋的内容、风格乃至屈原的人生准则和生命态度等方面与上述诸家有着不同的意见。

扬雄对屈原的文学才华评价很高,高过他对自己常常效仿的作家司马相如的评价。扬雄评价屈原的赋是“诗人之赋”,又说“赋莫深于《离骚》”。扬雄对屈原的悲剧结局是充满痛惜的,并为屈原在《离骚》中所表达的思想感情所打动,以致于到了读之痛苦流涕的地步。他对屈原的“责怪”是包含惋惜的,他“责怪”屈原不会为时势而变通,既然楚王昏庸不堪,宠信谗佞,屈原在这种情况下不该执着于楚国,而当效法孔子周游列国,更无必要自沉汨罗江,而应避世全身,等待时机,即“君子得时则大行,不得时则龙蛇”,认为屈原思想里少了些道家的全身远害,以及儒家的进可治国平天下、退可独善其身的观念。有些后世论者认为扬雄不理解屈原甚至是对屈原的否定。宋代朱熹在《楚辞后语》卷三中斥扬雄是“屈原之罪人”,《反离骚》乃“《离骚》之谗贼”。明代异端思想家李贽则认为扬雄是挺理解屈原的。

东汉的班固在《离骚序》中则鲜明地表示了对屈原及其《离骚》的否定态度:“今若屈原,露才扬己,竞乎危国群小之间,以离谗贼。然责数怀王,怨恶椒、兰,愁神苦思,强非其人,忿怼不容,沉江而死,亦贬絜狂狷景行之士。多称昆仑冥婚宓妃虚无之语,皆非法度之政,经义所载。谓之兼《诗》风雅而与日月争光,过矣。” 作为正统的经学家班固批评屈原“露才扬己”,乃是因为屈原在《离骚》中大大张扬了自己的个性情感,而这是不符合汉代经学所提倡的“发乎情,止乎礼义”的,而他在《离骚》中大量描写神话故事和传说,也不符合儒家经学所强调的经世致用,内容也不在儒家的五经之内。自然,无论在文学形式上还是在文学内容上,班固对屈赋富于浪漫主义色彩的奇异想象和独特手法并不欣赏,他以不合经典为由加以否定。班固的这番言论不是从文学的角度阐述的,实际上,从文学的角度来说,恰恰是屈原的“露才扬己”和丰富瑰丽的想象,才赋予《离骚》以独特的艺术个性和震撼人心的艺术感召力。不过,班固在《离骚序》及《汉书·艺文志》中又对屈原也作了高度评价,说他的作品“咸有恻隐古诗之义”。这说明班固对屈原及其作品的评价在思想上是有矛盾的。

三、王逸

稍后于班固的东汉学者王逸则对班固的观点进行了系统的反驳。他认为刘安对屈原的评价“大义粲然”,并肯定了了屈原的创作动机是出自“忧悲愁思”、“不胜愤懑”。王逸认为屈原的言行品格是“绝世之行,俊彦之英”,班固对他的“露才扬己”的批评以及其他的责难是“亏其高明”、“损其清洁”的。如果说,屈原有“扬己”的话,那么他所扬的也是符合儒家道义的“己”,正所谓“上述唐虞三后之制,下序桀、纣、羿、浇之败,冀君觉悟,反于正道而还己也。”(王逸《离骚经序》)对于屈原的“露才”,王逸认为乃是诗人在《离骚》中才华横溢的自然表现,并非一种自我的炫耀,刻意的标榜,即所谓“智弥盛者其言博,才益多者其识远。屈原之词,诚博远矣”。对于屈原所采用的浪漫主义手法,王逸也在《离骚经序》中给予了充分肯定。

王逸是汉代第一个对以屈原为代表的楚辞进行全面整理和研究的人。他所著《楚辞章句》为今存最早《楚辞》注本。毫无疑问,王逸给《离骚》很高的地位乃是认为《离骚》“依托五经以立义”,“以《诗》取兴,引类譬谕”,所以他是从儒家思想出发,把《楚辞》中的屈原的《离骚》提到与儒家经书同等的“经”的地位,认为《离骚》“金相玉质,百世无匹,名垂罔极,永不刊灭”,给予了崇高的评价。但王逸这种从经学立场出发为屈原辩护的做法,表面上看与扬雄、班固不一样,但却反映出王逸与扬雄、班固对屈原的思想评价的基础是一致的,他们都以是否合乎儒家经义为标准的,虽然在评价时褒贬不一。事实上,屈原的辞赋对《诗经》有所继承,但更有所发展;在思想情感、句式体制、表现手法和艺术风格诸方面,双方都有差异。我们不难看出,王逸以《诗经》为范本来评价《楚辞》,乃表现了汉代经学对文论的明显影响,这样评价自然有明显的牵强附会之处,但这对提高屈原及其作品的地位有其积极的作用。

从刘安、司马迁到班固、王逸,汉代这场围绕屈原及其作品的论争前后历时近三百年。在这期间,对屈原及其作品的臧否与当时经学的地位很有关系。西汉初与东汉末年,经学的势力相对较弱,当时社会上还有道家学说,这时对屈原的评价褒奖多一些,而西汉中后期和东汉中前期经学势力极度高涨,此时对屈原及其作品的贬斥之声也就多一些。这一现象从侧面说明,屈原及其作品中存在着与经学相悖的成分。这种与经学相悖的成分就表现在司马迁等人从屈原创作道路中总结出来的“发愤著书”的原则以及从这一原则衍生出来的对创作主体个性情感的张扬,这显然与经学家们所提倡的“温柔敦厚”的诗教精神不一致的,而对写作上远离现实的想象的肯定,也违反了经学所提倡的依附经典和“经世致用”的原则。两汉这么多士人(包括经学之士和文章之士)关注屈原及其作品也说明了在汉代士人阶层存在着一个普遍的问题,即士人阶层中常存在着与屈原同样的报国无门、怀才不遇的问题。汉代那些对屈原及其作品关注并对其持肯定态度的士人实际上是借屈原来表达自己的生不逢时和不被重用的悲苦。他们无论写作也好,评论也好,与屈原的《离骚》表达的是同一类主题,抒发的是同一类情怀。

第八节 王充的文学思想

二、王充的主要文论观点

1、在文学与现实关系问题上,王充继承和发展了前人特别是扬雄、桓谭等人“尚用”的文学观念。强调文章和著作必须要对社会发展有积极作用。

《自纪》篇说:“为世用者,百篇无害;不为世用者,一章无补。”这种“尚用的文学观”同先秦儒家功利主义文学观一脉相通。儒家传统的文学观以“美刺”为内容,王充也基本上继承了这一观点。他认为诗赋文学应发挥这样的文学功能:“古有命使采诗,欲观风俗,知下情也。……圣王可云,汝民也,何发作,因罪其身,殁灭其诗乎。今已不然,故诗传至今。”(《论衡·对作》)正因为诗有讽谏的作用,所以即使写诗因讽谏受到帝王处罚也是罚不当罪。在《论衡·谴告》中,王充批判了司马相如和扬雄的赋不仅对帝王没能起到应有的讽谏作用,反而助长了武帝成仙的渴望和成帝生活的奢侈。

王充除了赞成文学有“刺”的功能外,也不否定文学中的赞美作用,“古之帝王建鸿德者,修鸿笔之臣褒颂纪载,鸿德乃彰。……是故周颂三十一,殷颂五,鲁颂四,凡颂四十篇,诗人所以嘉上也。由此言之,臣子当颂,明矣。”(《论衡·须颂》)但王充没有把“美刺”的对象局限在皇帝一人身上,而是认为文学就应有劝善惩恶的作用。

王充不但强调文学要有“为世用”的内容,而且还强调“为世用”的内容乃是对世界真实、客观的判断,即文学的内容要有“是非之分”和“崇实之化”:“以敏于赋颂,为弘丽之文贤乎。……文丽而务巨,言眇而趋深,然而不能处定是非,辩然否之实。虽文如锦绣,深如河汉,民不觉知是非之分,无益于弥为崇实之化。”(《论衡·定贤》)赋、颂文章虽然内容上“为世用”、文辞上很华丽,但若不能定是非、无益于崇尚实质的社会风气,这样的文章也不是好文章。所以在王充那里,他非常推崇与他同时代的辩明是非和崇尚实质的桓谭,而他所欣赏的董仲舒则摆在桓谭的后面,“故仲舒之文可及,而君山之论难追也。”(《论衡·案书》)原因是王充重视文学分辨是非的作用胜于文学的道德性和美刺教化的作用。

2、不仅如此,王充还在“真实”的基础上,进一步对写作提出了追求“真美”的美学要求。

所谓“真美”就是文章不仅要合乎“真”,同时也要追求“美”,文章是“真”与“美”的统一。“美”在王充那里有两层含义。一是形式之美,如《答佞》篇“论说美丽”、“丽美之说”,指的是言辞文采之美;《佚文》篇“刘子骏章之美”,泛指文章之美。这说明王充并不是一味求真,他也不片面地反对文章之美。二指内容之“善”。在王充那里,美与善常并称,也常结合起来使用,“美善不空,才高知深之验也。”(《论衡·佚文》)“古贤文之美善可甘”(《论衡·别通》)。王充把肯定意义的美的概念同善结合起来的思考延续了古文论的传统,它同《论语》中的“里仁为美”和《春秋繁露》中的“人之美者在于天”所显示的仁美是一脉相承的,都提倡美的事物之所以为美乃是它内在实质是善的。

王充的“真”不同于他以前文论史上的谈“真”。道家的真是指人顺其自然、率性而为的“率真”,儒家的“真”是指道德上的“真诚”,王充的“真”则意味着人对“实诚”、“实事”的正确判断和描述,他提倡文学作品描写的事物必须与真实的事物一样,他也提倡文学不但要述真事,而且还要辨明真理,要敢于非圣无法,问孔刺孟,“谲常心,逆俗耳”,同时也要抒真情。因此,王充的“真美”概念中可以推导出他对文学客观性的自觉认识,对文学真、善、美和谐统一的追求。

3、模仿、复古与创新问题。在汉人的文学创作观念中,模仿成了他们普遍接受的一个观念。

扬雄好模仿的原因在于好古、乐道以及认为古作品最优。扬雄等人之所以这样想,乃因为汉代经学以孔子为圣人、以经学为权威,天下之道尽在五经之中,今人所要做的任务就是在经的框架内对经的注疏和对不变的道的体认,对古书的模仿就是让道得以再现。王充对儒家的经学思想以及由这种经学思想指导下的文学创作观进行了批判。他反对贵古贱今,他说:“述事者好高古而下今,贵所闻而贱所见,辩士则谈其久者,文人则著其远者。近有奇而辨不称,今有异而笔不记。”(《论衡·齐世》)王充认为判断文章优劣的标准并不在于时代的古今,而在于内容的真伪,“夫古今一也,才有高下,言有是非,不论善恶而徒贵古,是谓古人贤今人也。”(《论衡·案书》)王充还指出,历史是不断发展的、不断进步的,不能说“古”一定比“今”好,实际情况是“今”比“古”大大前进了。“周有郁郁之文者,在百世之末也。汉在百世之后,文论辞说,安得不茂?喻大以小,推民家事,以睹王廷之义。庐宅始成,桑麻才有,居之历岁,子孙相续……汉氏治定久矣,土广民众,义兴事起,华叶之言,安得不繁?”(《论衡·超奇》)王充以事实来有力说明,今应该胜于古。

反对复古必然要提倡独创。王充最赞赏的是那些具有独创的文人。他在《超奇》篇中把文人分为好几类,一是“能说一经者为儒生”,一是“博览古今者为通人”,一是“采掇传书以上书奏记者为文人”,这些人虽然在学识广博上有差异,知识运用能力上有高低,文人胜通人,通人胜儒生,但他们基本上写作属于“述”的范围,只有“能精思著文连结篇章”的鸿儒写作才属于“作”的范畴,鸿儒有独立的见解,能创造性地写文章,所以是“超而又超”、“奇而又奇”的“世之金玉”。而儒生、通人等只不过是“匿书主人”,“读诗讽术,虽千篇以上,鹦鹉能言之类也”,不象鸿儒“笔能著文,则心能谋论。文由胸中出,心以文为表。观见其文,奇伟倜傥,可谓得论也。”他赞叹孔子乃大鸿儒,作《春秋》却不因袭鲁国《史记》。他认为司马迁、刘向等虽善能“抽列古今,纪著行事”,也还是“因成纪前,无胸中之造”。所以,王充对“作”给予了很高评价。

当然,王充并非就此反对向古人学习,否定继承前人的遗产。他说:“温故知新,可以为师,今不知古,称师如何?”(《论衡·正说》)“夫知古不知今,谓之陆沉,……夫知今不知古,谓之盲瞽。”(《论衡·谢短》)。可见,王充是主张博古通今的,希望在博古通今的基础上写出有生命力的作品来。

王充的文艺思想在中国古代文艺思想史上曾产生过深远影响,特别是他对文学真实性的认识以及他的“真美”概念的提出给后世文论带来了积极的影响。

查看更多

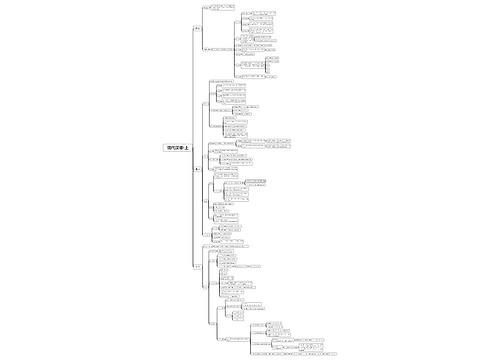

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心