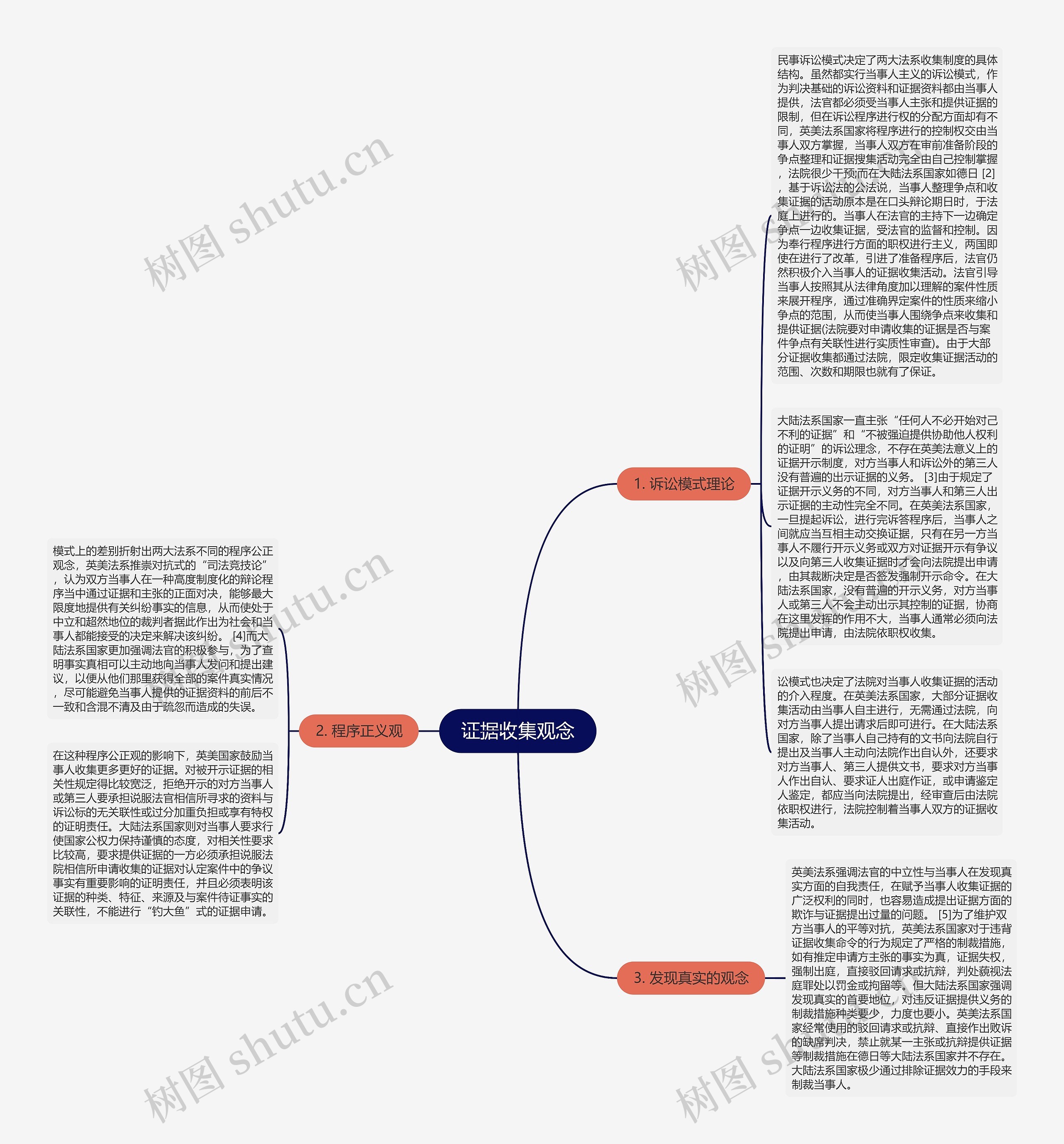

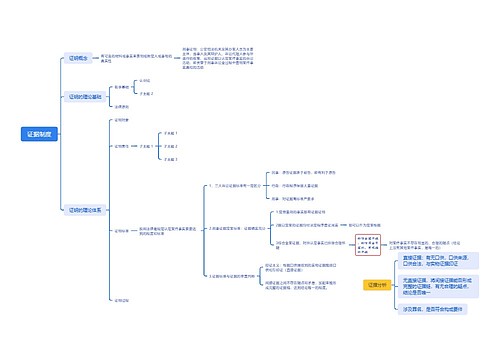

证据收集观念思维导图

情书

2023-03-10

核心内容:证据收集是指当事人或法院及其他有关人员提取各种证据材料,置于自己支配之下,以便提出供证据调查或者直接供证据调查的行为。从广义上讲包括当事人收集证据和法院依职权收集证据,狭义上讲是指法院依职权收集证据。下面,树图网民事诉讼法栏目小编为您介绍相关权利及程序保障。

树图思维导图提供《证据收集观念》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《证据收集观念》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e38ff9548e7e1a13511dfc26f0b43b51

思维导图大纲

相关思维导图模版

证据制度思维导图

乐三白

乐三白树图思维导图提供《证据制度》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《证据制度》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:541adb91a140a676ad424a0ea6a620a2

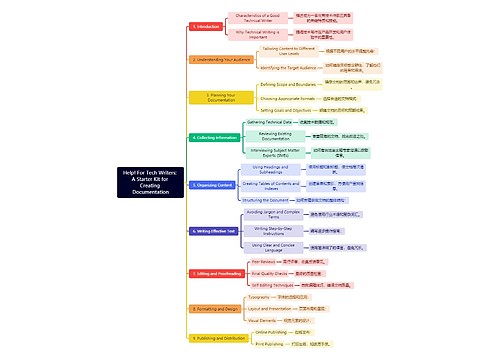

Help! For Tech Writers: A Starter Kit for Creating Documentation思维导图

U879677142

U879677142树图思维导图提供《Help! For Tech Writers: A Starter Kit for Creating Documentation》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《Help! For Tech Writers: A Starter Kit for Creating Documentation》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e1e6becd72dd60fd2abd385ccc48763b