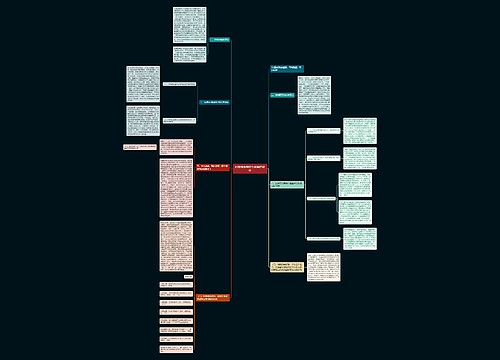

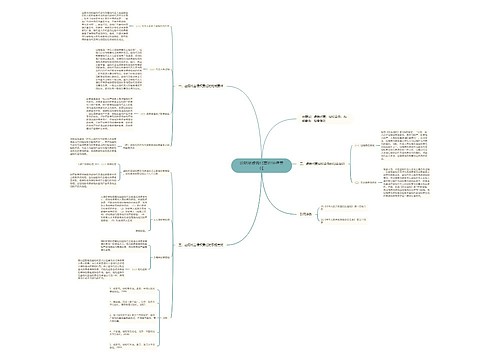

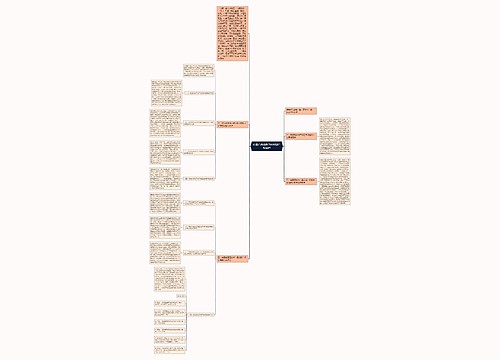

弗里德里希的法哲学思想解读及其启示思维导图

定格苍凉

2023-03-10

启示

及其

解读

宪政

西方

弗里德

正义

宗教

正当性

资源

民事诉讼法

民事诉讼论文

摘 要:弗里德里希教授认为,西方宪政论有着深厚的宗教根源,但这并不意味着立宪政府的生成以存在一种宗教和哲学的支持为先决条件,也不表示当一种原先培育宪政论成长的宗教和哲学意向消亡时,该立宪政府就失去了存续的依据。理由在于西方宪政论完成了从对宗教的超验正义的信仰到对人的尊重的正当性资源的转换。弗里德里希教授的法哲学思想对中国宪政建设具有深远的启示意义。

树图思维导图提供《弗里德里希的法哲学思想解读及其启示》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《弗里德里希的法哲学思想解读及其启示》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c09609b45e2ef2f0be4061e6a01bbab3

思维导图大纲

相关思维导图模版

弗里德里希的法哲学思想解读及其启示思维导图模板大纲

关键词:弗里德里希; 法哲学思想; 宪政论; 正当性资源转换; 人权

西方世界所取得的最大政治成就是西方宪政的理论和实践,西方世界与其他世界在文化方面的最大区别是宗教。卡尔·J·弗里德里希教授①认为,“它( 西方宪政论) 植根于西方基督教的信仰体系及其表述世俗秩序意义的政治思想中。”[1]1“西方的宪政论是基督教文化的一部分”。[1]2也即,宗教是西方宪政论的特定的文化根源。西方宪政论为何植根于宗教? 如果西方宪政论确实源自宗教信仰,那么,放眼全球,我们将不得不直面两个十分现实的问题。第一个问题是,西方的民主和宪政观已被奉为圭臬,然而,西方以外的国家,包括中国,在吸纳西方宪政理念和制度时并不是一个基督教社会,并不存在宪政据以产生和发展的相同的宗教资源。西方宪政论在其他地域得以推广的正当性基石是什么,西方宪政理念何以能在全球范围内获得普适价值? 第二个我们无法回避的问题是,在西方社会中,曾经作为整个世俗社会的信仰基础的宗教———基督教的影响日益被削弱,宗教已经从社会的普遍的信仰系统逐渐消退,成为个人内心的信仰。在弗里德里希看来,西方社会发生的这种变化为西方宪政理念和实践带来了前所未有的危机,这一危机涉及西方宪政的发展和前途。那么,西方的宪政模式将作何选择,是否要转向其他的模式或立场? 我们不得不感叹弗里德里希的目光足够敏锐,在确立了宪政超验层面的基督教根源之后,他深刻洞见的正是具有根本意义的问题: ( 一) 立宪政府的生成是否以存在一种宗教的和哲学的支持为先决条件? ( 二) 当一种原先培育其成长的宗教和哲学的意向消亡时,该立宪政府是否还能够生存下去?[1]1显然,这就是对我们所面临的现实问题的置换。弗里德里希从法哲学思想史的角度出色地完成了对西方宪政的基督教根源的追溯和对根本性问题的回答。正如有的学者指出的那样,“弗里德里希无疑是一个高明的思想史家,在他的这本小册子中( 指《超验正义》一书) ,我们似乎可以看到历史上众多的思想名家,从古希腊的柏拉图、亚里士多德到中世纪的圣·奥古斯丁、托马斯·阿奎那,再到近代的约翰·洛克,都在作者的笔下,围炉而坐,依次对自己的思想侃侃而谈,他们的思想或互相交锋,或相映成辉,在作者的论述中,一一被合乎逻辑而又和谐的展现出来。”[2]

一、弗里德里希关于西方宪政论植根于宗教的法哲学思想

弗里德里希认为,正义观念的两分,人们对宗教的超验正义的信仰并把它作为现实政治秩序的最高准则,构成西方宪政论的具有决定意义的正当性宗教资源。柏拉图区分了世俗社会正义的实现和作为超验实在的正义的理念,并由此得出,追寻智慧的人一旦获得成功并成为真正的哲人,他就是唯一有统治能力的人。但是柏拉图是从哲学层面而言的,真正把正义的这种哲学上的超验意义引用到宗教层面的是圣·奥古斯丁。圣·奥古斯丁区分了上帝之城和世俗之城,他坚持认为上帝之城所存在的真正的正义应是完全超验的合乎逻辑的宗教推断的结果。这种真正的正义只有虔诚的信徒借助于神的恩典才可能达到,而在世俗共同体中是永远不可能找到的。[1]9弗里德里希认为,圣·奥古斯丁较之柏拉图而言,在宗教意义上一举奠定了具有更高权威来源的超验的正义观。弗里德里希接着指出,“世俗的政治秩序不可能是真正的正义秩序,这一观点是圣·奥古斯丁至关重要的主张。”[1]9可见,在圣·奥古斯丁的观念之中,真正的正义在世俗社会是无法追寻到的。弗里德里希由此指出,如果在圣·奥古斯丁那里,上帝之城的正义与世俗之城的正义被拉开一条巨大的鸿沟,他没有甚至明确拒绝将这种超验正义作为政治改进的组织原则来运用的可能性,从而西方宪政观还无缘得以真正发生的话,那么,在中世纪另一个神学家托马斯·阿奎那的理论中,已经树立了一种在现在看来可以被视为是严格意义上的立宪主义立场的中世纪传统。阿奎那的特别之处在于,他从超验追问出发,实现了超验正义和代写论文现实的立宪主义立场的联结互通。阿奎那认为,“神定法和自然法,作为上帝统治世界的永恒法的具体体现,规定了真正的立宪政府。这种立宪政府有赖于一种对人类坚定不移的信念,即: 人是理性的和向善的,因此,他能有效地参与到该政治制度之中,并通过选举那些为他们说话的人来参与制定法律。”[1]41“正义是一种上帝的力量在人身上的反映”[1]41对正义的超验的信仰与世俗社会的政治模式在此得以勾连。弗里德里希指出,“在基督教传统中,该法所凭借的法和正义主要不是某种( 无论是人民的还是皇帝的) 意志,它们只有在神的神圣以及神在人间的对立物和创造物的尊严依照该法受到尊崇时,才能被认识和理解。人类正义的本质透过神的正义方能看得见( 恰如透过一面镜子) ,而后者乃是只能部分地启示给凡人的神秘之物。”[1]8 ~9可见,按照基督教传统,正义是二分的,它一头扎根于世俗社会,另一头延伸到基督教所尊崇的神的世界,而世俗社会的正义又是基于神的正义的天启和映像。

中世纪以后的宪政思想家在宗教信仰的传统下所强调的侧重点各有不同,如新教的宪政论较之中世纪更坚决地强调理性,而近现代以来则发展出自然权利学说,但是他们对宗教的超验正义层面的追寻,以及在此基础上对分权等宪政制度的主张,却共同建构了西方宪政论的宗教传统。这种宗教上的超验正义的观念,不仅生发出西方的宪政观念,而且塑造了其独特的正当性价值追寻的固有品格。在弗里德里希的论述中,正义观念的两分、超验正义层面的寻求、对超验正义的信仰并把它作为现实政治秩序的最高准则,奠定了中世纪宪政论和西方特有宪政模式的基础,成为西方宪政论具有决定意义的正当性资源。

二、弗里德里希就西方宪政论的正当性资源转化的法哲学思想

一方面,宪政的宗教基础对于西方宪政论的最大的意义,在于它赋予了西方宪政观独特的超验追问的品格,正是这催生了西方宪政的正当性要求和起源。而另一方面,作为西方宪政论基础的西方基督教信仰还存在着另一个十分重要的层面,即以维护作为神的对立物和创造物的人的尊严和价值为目标,即人作为神在世间的创造物和代表同样被赋予了神圣的地位。弗里德里希指出,“在整个西方宪政史中始终不变的一个观念是: 人类的个体具有更高的价值,他应当免受其统治者的干预,无论这一统治者为君王、政党还是大多数公众。”[1]15因此,如果说宗教的超验正义层面提供了宪政最基本的正当性资源的话,那么西方宗教信仰体系还存在着这样一类资源,即对人的尊重和人权保障。现代西方宪政论的正当性内核在于: “承认人自身拥有其固有的尊严,并因此有权获得实现其生命潜能的机会。”[1]111因此,在对超验正义的信仰和追问之后,对人的尊重是否构成了西方宪政论的正当性资源? 即西方宪政论的正当性资源是否已经发生了转换?弗里德里希认为,在洛克那里,“正当的理性规则不是‘天生的’,它们并不体现‘天赋观念’,相反,它们是人可以借助其天生的推理能力而发现的‘上帝的命令’”[1]70“然而,在洛克的理论中,事实上,也在康德的理论中,现代宪政论的显著特征,即对自主领域的确认和保护,得到了公开的认可: 自由不仅是参与的自由,而且还是自主的自由。”[1]73以上论述表明,上帝作为基督教传统的精神层面仍然为其所坚持和主张,但是洛克却拓展出了新的元素———人的自然权利和普遍的理性。正义,作为原生的、最高的自然法,按照洛克的主张,便是所有人能够掌握的,对人类共同具有的推理能力的信仰。在弗里德里希的思想观念之中,在洛克所处的那个时代,当人们普遍谈及自然权利及高扬人的普遍理性,主张尊崇“理性的法则”之时,西方宪政论的正当性资源的转化就已经开始了。正如弗里德里希对洛克在政治哲学上的贡献的概括,“当启示被视为正义的重要来源时,着重点就已转向理性,基督教的合理性得到了强调。上帝的存在能够为人类的领悟来证明,一种合乎理性的基督教的精髓可概括为这样一句信条: 耶稣基督是救世主。正统的观念已被远远抛在脑后,但在这种清教徒的基督教理性化版本中,宽容之道作为残存的信条表现出来。”[1]80弗里德里希并未就此止步,他又睿智地转向了康德,寻求与洛克具备同一思想内核的理论支持。“康德认为,这些原则暗示法分为内在的和外在的法律义务,以及一种来源于另一种的派生关系。但其核心是一个内在的自由权利,这种内在的自由权利被认为独立于其他人的专断决定( 强制) .‘它是一种( 且唯一一种) 依据人的理性属于每个人的原始权利。’”[1]86康德与洛克的理论内核都在于作为人格的人的内在价值的至上性。但康德终结了宪政的神学视角,把人的价值推崇到极致,人是目的。因此,尼采说: 上帝死了,人还活着。或者说,上帝虽并没有死去,他只已经把自己转生为人,即,人把自己的理性、权利及自身应然的一面提升到了神所曾经占据的那个位置。因而,弗里德里希达致了结论: 西方宪政论的正当性资源就此发生了转化,从宗教超验正义的信仰向对人的尊重的转换。但是,值得一提的是,这种转化并不是一种切断,而毋宁是一种延续。[2]笔者认为,不仅如此,这还是一种否定之否定的螺旋式上升。首先,因为人权和对人的价值的尊重和宏扬植根于那种超验的正义观念,因此转化不是切断。其次,转化也浓缩、提炼了宪政的宗教成分,使宪政论更符合时代气息和人性的现实特征,所以转化也是一种升华。

三、弗里德里希的法哲学思想解决两大现实问题的明确指向

弗里德里希认为,西方宪政论从宗教起源,但其正当性资源并非永恒不变。对人的自然权利和普遍理性的强调最终顺利地在近现代促成了宪政的正当性资源的转换,西方宪政论最终奠定了其人本主义的基石。西方宪政论的正当性资源的转化具有重大的意义,它可以顺利成章地解开我们在文章开篇的现实疑惑,这也是弗里德里希就现实问题寻求答案的法哲学思想的内在理路。对人的尊重这一基于人性本身的一种基本的具有普世性的价值,成为了宪政论的正当性资源,立宪政府的生成依赖的正是这种普世价值,而不再以存在一种宗教的和哲学的支持为先决条件。西方宪政论人本主义的正当性资源,为立宪政府的生成夯筑了坚实的基础。正如弗里德里希指出的那样,“我们业已看到,权利是与特定社会中人的观念紧密相连的。因此,每个政治社会必将依据其价值观和信仰来确定权利的范围和排列顺序。但是这种论述是十分肤浅的。它未能考虑这样一种事实,即这种权利的任一特定地方性表现都是植根于这些权利属于人类这一更宽泛和更基本的观念。因此,联合国宣言极力要阐明的是现在被普遍认可的全人类的权利,对针对全体欧洲人的欧洲宣言也可以做如是说。”[1]102路易斯·亨金指出: “宪政和民主的意思一定是,我们的行事方式须区别于那些不信奉宪政和民主的人。我们与苏联人行事方式不同———苏联人既不尊奉宪政亦不信崇民主。我们甚至与英国人的行事方式也不尽相同,尽管英国有民主,但没有我们意义上的宪政———没有有限政府、没有制衡、没有得到保障的个人权利、没有司法审查。”[3]可见,在宪政的人本主义的普遍诉求下,宪政并未因其基础资源的普世性而失去外在表现的特殊性。当代各国不同的宪政样式之流,同根于普世的人本主义之源。弗里德里希也指出: “这一正确的主张容易导致一种错误的相对论,这种相对论视该种价值观、制度和行为模式被限定在一套特定的体系内,并因此难以超越其樊篱。我不同意如此眼光狭隘的浅见,而承认在许多相互关联的情境中,基本相同的现象的再现,呈现出作为人的人类所具有的普遍的可能性。易言之,通过展示文化的和观念化的宪政论内涵,我不想排斥其普遍有效的可能性,而只是指出当那些与其起源相联系的价值观念不再能作为其凭借的基础时,如此将其扩大使用可能产生的问题。”[1]2前一问题的解决令我们自然地将目光投射到另一个问题的答案,因为这两个问题是同根的。对于一个宪政论据以发源的宗教基础已几乎消亡的西方社会,弗里德里希认为,立宪政府是可以得以延续并保有其固有品格的。理由在于,一方面,尽管作为西方宪政论基础的西方基督教信仰的影响日益被削弱,宗教已经从社会的普遍的信仰系统逐渐消退为个人内心的信仰,但宗教毕竟还存在于人们的心中,成为人们内心世界的主宰,超验正义的追寻仍在一定程度上得以维持。另一方面,宪政论正当性资源转换的最终完成,已经将人权保障观念深深植入了宪政理论的根基之中,宗教影响的削减不足以撼动业已牢固的宪政论的人本主义的基石,西方宪政论的正当性资源可以存续,立宪政府的继续存在也就成为现实。四、弗里德里希的法哲学思想的评价和启示弗里德里希揭示了西方宪政论的超验正义的追问品格,这种追问确定了宪政存在的理由及其自身的品性。最终,西方宪政的基石回到人权的层面,宗教资源到人权的普世价值的转换奠定了西方宪政论作为普遍的理念、模式的基础,现实问题随之迎刃而解。弗里德里希的法哲学思想在严密的论证中熠熠生辉。约翰·H·哈洛韦尔在《超验正义》一书前言中指出的,“从事这种探究,很少有人会像弗里德里希教授一样胜任这项工作,因为他对立宪政府的基本原理和实践的研究倾注了毕生的心力。”[1]1然而,也有学者提出了对弗里德里希的有益的批评,“作者( 指弗里德里希) 这样的论述方式就把自己得出的结论推到了一种危险的境地,作者试图从特定的基督教文化背景中,从这一整套特定的相互关联的价值观、利益和信仰中寻求到一种普遍的因素,将其扩大使用,但是在既没有文化的比较研究,也不可能存在一个普遍价值观的先决条件的情形下,如何能保证作者所寻求到的因素是具有普遍性的呢? 如何避免作者在批判那种文化相对论的狭隘性的同时,自己也陷入到一种狭隘的普遍性中去? 在作者的整个论述中,有理由怀疑,作者是先有了答案再去寻求问题的解决,采取的是一种正向逆推的方式。这样,即使作者所有的结论都是可以接受的,也难以遮掩其论述上的逻辑漏洞。”[2]笔者在一定程度上可以认同“正向逆推”的判断,但是,毕竟瑕不掩瑜。因为弗里德里希给我们提供了一种全新的对宪政问题加以考察和思考的法哲学视角,正义观的两分、宪政的正当性追问、宪政的人权内核以及人权的普世性与权利的政治性、现实性之间的张力,这些法哲学思想和理论值得我们加以深入探析。只是,我们应当在继续开展的研究中更多地关注不同国家、地域之间的情境、政治、文化、宗教、历史、地理和人口等因素的比较研究,以保证捕捉到的因素更具普遍意义,避免在批判那种文化相对论的狭隘性的同时,自己也陷入到一种狭隘的普遍性之中。

但是,如果把弗里德里希独特的研究视角及我们对理论研究的方法论问题的思考作为弗里德里希留给我们的一个启示的话,那么,把目光投向中国,在立足本土资源的基础上,更多地汲取宪政的普适价值、强调宪政普适价值的“本土化”,避免走到事物的另一个极端,才是弗里德里希法哲学思想提供给我们更大的启发。改革开放以来,尽管我国的宪政建设取得了长足的进步,“改革开放的 30 年就是建设宪政的 30 年”。[4]但是,正如张千帆教授指出的那样,“‘国情论’似乎从来没有为中国的社会发展提供任何建设性方案,反而往往成为阻碍改革的借口。”1946 年《大公报》的一篇社论批评庞德的“国情论”的内容似可作为“国情论”者的最好解读。“无论什么,只要是新的,是进步的,懒惰的人们便把眼睛一闭,手臂一挥,‘不合国情! ’只要这句符咒一念,便心安理得地安于懒惰的现状,便理直气壮地拒绝一切进步。”②我们当然要考虑本土资源,但是,上述极端的“国情论”则是值得商榷的。弗里德里希将宪政论的正当性资源最终归结为具有普世价值的对人的尊重,而我国于 1998 年 10 月 5 日签署了《公民权利和政治权利国际公约》,2004 年的宪法修正案则明确要求“国家尊重和保障人权”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”,这都确认了中国宪政建设与世界宪政发展同一的正当性资源———人权保障,封堵了“国情论”者的去路。在当下中国的立宪层面,“除了司法审查制度以及中央和地方关系之外,可以说现行宪法在内容上已经和世界基本‘接轨’了。”[5]在行宪层面,以胡锦涛为总书记的中央领导集体以前所未有的姿态高举行宪大旗,进一步彰显宪法的尊严和权威,“确立了确保宪法实施、建立法治政府、建设政治文明的治国理念”。[6]可见,中国在全球化过程中已经汲取了一些宪政的普适价值,面向未来,我们仍需不断借鉴这些理念,宪政中国的步伐才能不断向前迈进。

参考文献:

[1][美]卡尔·J·弗里德里希。 超验正义———宪政的宗教之维[M]。 周勇,王丽芝,译。 北京: 生活·读书·新知三联书店,1997.

[2] 刘小平。 宪政与国家的正当性根源: 西方宪政思想的宗教传统[EB/OL]。 正来学堂,http: / /dzl. ias.fudan. edu. cn / info. asp? id = 1756.

[3][美]路易斯·亨金。 宪政·民主·对外事务[M]。 邓正来,译。 北京: 生活·读书·新知三联书店,1997: 56.

[4] 王立民。 改革开放的 30 年就是建设宪政的 30 年[J]。 法学,2008,( 4) :3.

[5] 张千帆。 中国百年宪政历程的反思与展望[J]。 法学,2008,( 4) :49.

[6] 国务院新闻办公室。 2003 年中国人权事业的进展[N]。 光明日报,2004-03-31( A3) .

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

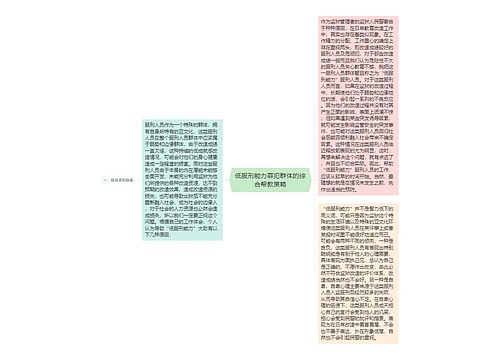

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心