本案最终以调解方式结案,应该说从社会效果方面看,是一起成功的案例。但是调解协议中用“补偿”而不用“赔偿”一词,多少让人感到对环境污染损害赔偿案件处理的一种缺憾。所谓补偿,是指一方没有法律上的义务,而给予另一方一定的的金钱或承担一定的义务。所谓赔偿,是指一方基于法律上的规定,给予另一方一定的金钱或承担一定的义务。两者的根本区别在于是否在法律规定上要承担责任。调解时用“补偿”一词,等于是忽略了被告的法律义务。分析本案,我们感到处理环境污染损害赔偿案件,主要涉及到几个关键问题:一、损害事实;二、损害事实与污染行为之间的因果关系;三、损害后果的计算;四、免责事由。结合本案来说,还涉及到案件管辖和主体适格问题。

结合环境侵害民事责任的理论,我们知道,环境污染侵害具有加害主体的不特定性、加害行为的合法性、因果关系的复杂性、损害范围的广泛性及侵害时间的漫长性等特点 。由于环境污染的上述特性,因此,如果从传统民法理论出发,加害人的侵权行为对受害人所造成的侵害很难在法律上得到保护,因此,从理论到实践都有必要对传统民法理论予以修正。

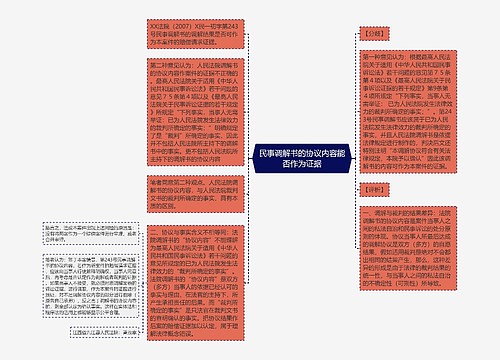

在本案中,关键要查清以下事实:

首先,胡义付等人的损害事实是否客观存在。胡义付等人为证明自己的损害事实,向法院提供了向塘兽医站、南昌县环保局的调查报告、胡义国等人的证言、向塘农技站、向塘工商所、向塘粮管所、向塘统计站等单位的证据材料。对上述这些证据材料,被告均以证明主体不符、证明对象不明确、证据缺乏合法性等理由一一加以否认。那么,原告的损失是否能够得到法院的认定呢?从证据的角度看,原告提供的证据,从形式上看,应该说是有许多缺陷的。这主要表现在确认胡义付的种鹅及其他受害人的损失受被告单位排出的污水污染的证明资格存在问题。兽医站出具的证明并不能说明种鹅的死亡与污水之间存在必然的联系。同样,农技站也不能作为证明主体出具证明水稻田、莲藕塘遭受损害是被告的排污行为所致。但是,上述证据至少说明一个问题即原告的损害事实是客观存在的。因此,从法院审查认定关于特殊侵权案件证据的角度出发,在被告方(即侵害人)没有提供证明其侵害行为与原告的损害事实之间不存在因果关系的情况下,被告就应该承担相应的责任。何况,被告提供的有关检测报告既不能当然地推定出其排放的水质在原告发生损害事实这一时间段就是达标排放,也不能就其损害事实提出任何免责事由。因此被告的证据不具有采信力。鉴于原告的损失的确客观存在,被告作为污染物排放单位,当然要对造成原告损失的后果承担赔偿责任。

其次,原告的损失数额如何计算。赔偿的范围,应当包括直接损失和间接损失两部分的全部赔偿,损失多少就应赔偿多少 。问题在于,损失的计算方式,即原告如何证明自己的受损范围和以何种标准进行计算,并且谁有权确定受损的范围。在本案中,原告提出的损失数额,没有相应的计算依据。南昌县环保局所作的调查报告,在认定被告存在环境污染侵权的基础上,所认定的损失金额也无相应的证据支持,且该调查报告并不是得到各方一致认可的报告,这一点从调查报告最后要求南昌铁路局在十五天内到环保局作出答复可以印证。因此南昌县环保局的损失认定在没有得到各方认可的情况下并不是合法有效的依据。而原告提供的统计站、粮管所、农技站等单位的证明,更是与损失计算无直接关联,故在本案中,以上述材料为依据得出的损失数额是没有什么说服力的,如果判决,不能作为计算依据。从赔偿的范围上讲,理论界是采用全部赔偿原则,问题在于全部赔偿的范围到底有多大?我国损害赔偿理论认为,对赔偿责任的范围并不取决于行为人的过错程度,而是看行为人对其行为所造成的财产损失的大小为依据,承担全部赔偿责任。损害包括直接损失和间接损失两部分,前者是对现有财产的直接减少,后者则是在正常情况下实际可以得到的收益 。因此,在处理这类案件时,就涉及到一个法官自由裁量权的问题。一般地讲,赔偿标准应该参照当地同类行业的一般标准,结合当事人经济状况的不同由法官酌定。

第四、免责事由。处理环境污染损害赔偿案件,适用《民法通则》的一般规定。但在环境污染的赔偿责任的追究中,也即公害的损害赔偿中,我国环境法实行的是无过失责任原则(或称无过错责任原则)。无过失责任原则是指一切污染危害环境的单位或个人,只要对他人(包括自然人和法人)客观上造成财产损失,即使主观上没有故意或过失,也应承担赔偿损失的责任 。从这一法理精神看,被告向法院提供的一系列关于其排放的水体符合环境质量标准的证据,都不能作为其拒绝承担赔偿责任的依据。因为《环境保护法》第41条规定,完全由于不可抗拒的自然灾害并采取合理措施仍不能避免环境损害的免予承担责任。这种例外情况归纳起来就是:⑴战争行为;⑵不可抗拒的自然灾害;⑶由于第三者或者受害人的故意、过失所引起的 。被告的排放水体行为不符合上述适用免责事由的例外情况,而从本案的情况来看,原告也并不存在免责事由规定的第三种情况。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646