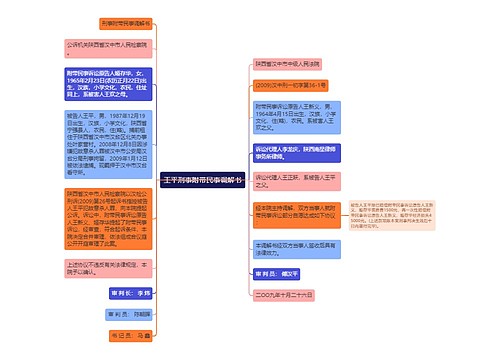

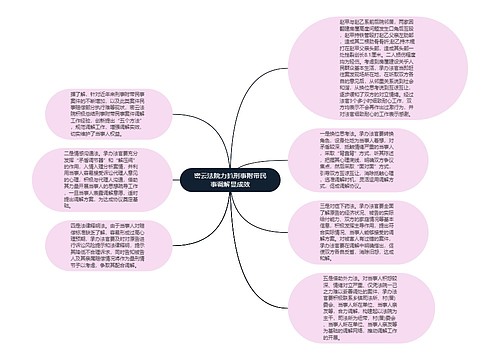

和谐司法与加强刑事附带民事诉讼调解思维导图

活在故事里

2023-03-09

??构建社会主义和谐社会,是我们党在新的历史时期提出的历史任务。和谐社会的实质是利益关系的平衡,而刑事附带民事诉讼调解则是在惩处罪犯的同时,平衡当事人利益的重要手段之一。最高人民法院下发的 《关于进一步加强刑事审判工作的决定》,对人民法院做好刑事附带民事诉讼调解工作,提出了更高的要求。本文结合工作实践,对刑事附带民事诉讼调解中遇到的问题,并提出了解决问题的建议和对策。

树图思维导图提供《和谐司法与加强刑事附带民事诉讼调解》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《和谐司法与加强刑事附带民事诉讼调解》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:37fb80095ff65968e3055994be6787eb

思维导图大纲

相关思维导图模版

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49