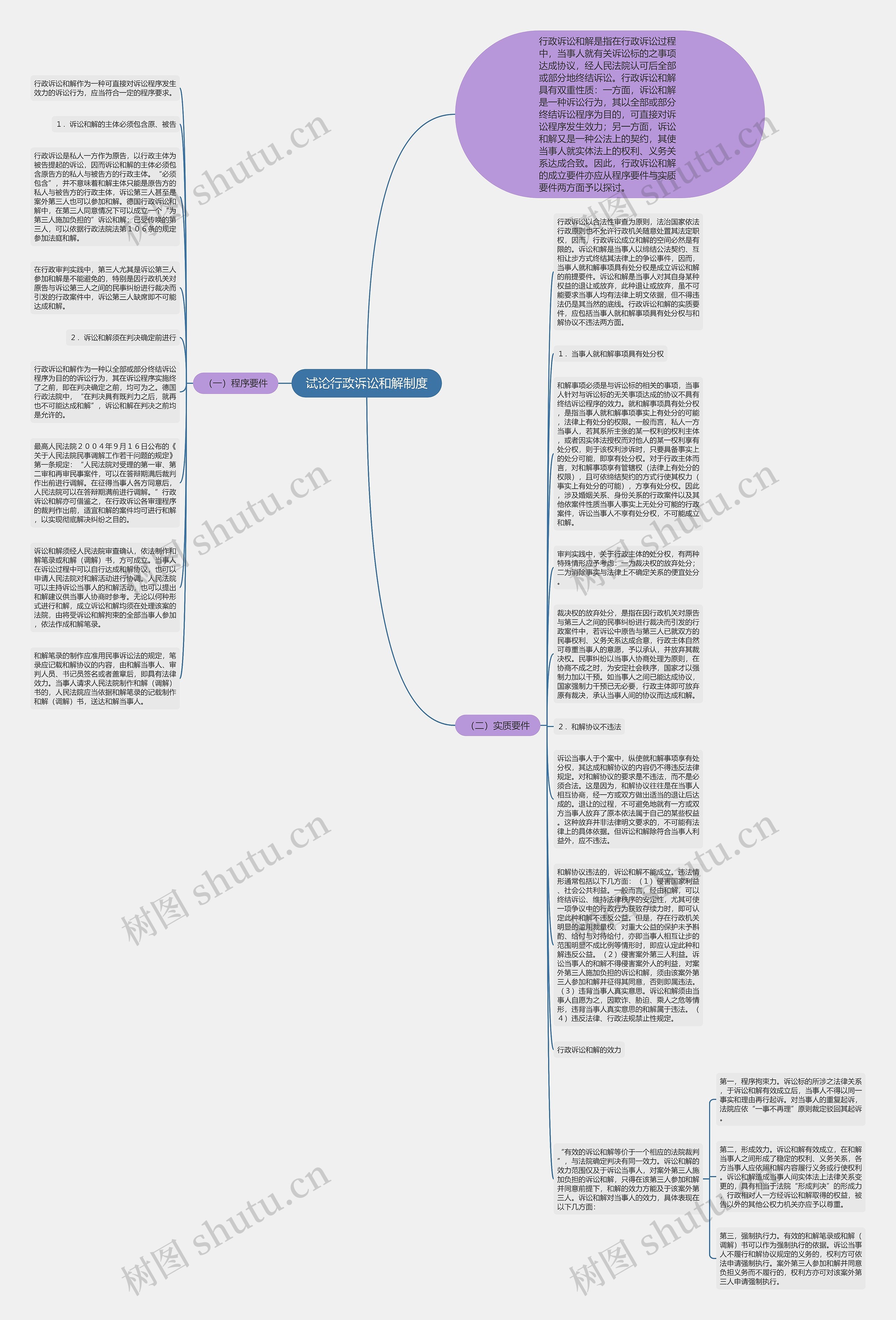

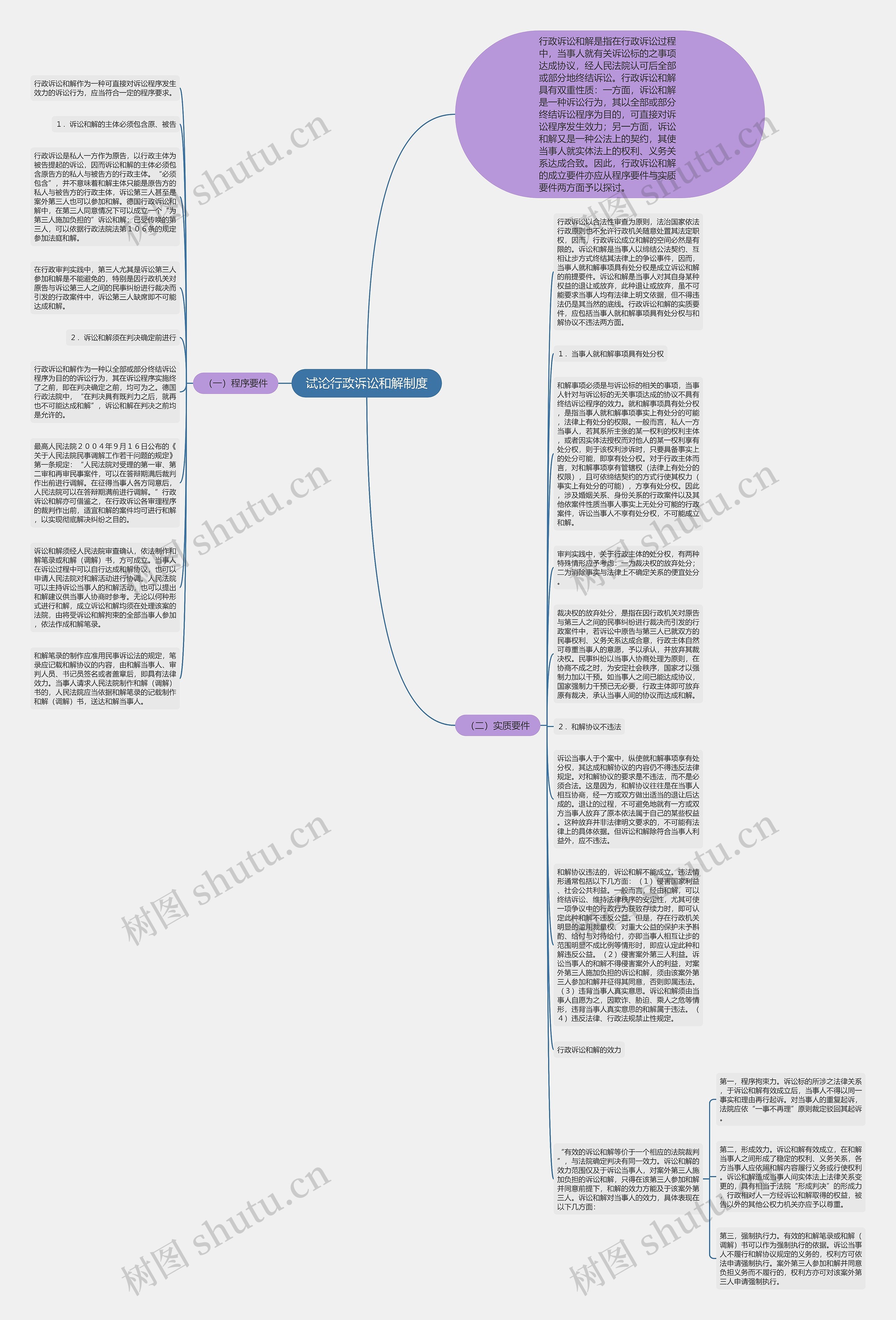

行政诉讼以合法性审查为原则,法治国家依法行政原则也不允许行政机关随意处置其法定职权,因而,行政诉讼成立和解的空间必然是有限的。诉讼和解是当事人以缔结公法契约、互相让步方式终结其法律上的争讼事件,因而,当事人就和解事项具有处分权是成立诉讼和解的前提要件。诉讼和解是当事人对其自身某种权益的退让或放弃,此种退让或放弃,虽不可能要求当事人均有法律上明文依据,但不得违法仍是其当然的底线。行政诉讼和解的实质要件,应包括当事人就和解事项具有处分权与和解协议不违法两方面。

和解事项必须是与诉讼标的相关的事项,当事人针对与诉讼标的无关事项达成的协议不具有终结诉讼程序的效力。就和解事项具有处分权,是指当事人就和解事项事实上有处分的可能,法律上有处分的权限。一般而言,私人一方当事人,若其系所主张的某一权利的权利主体,或者因实体法授权而对他人的某一权利享有处分权,则于该权利涉诉时,只要具备事实上的处分可能,即享有处分权。对于行政主体而言,对和解事项享有管辖权(法律上有处分的权限),且可依缔结契约的方式行使其权力(事实上有处分的可能),方享有处分权。因此,涉及婚姻关系、身份关系的行政案件以及其他依案件性质当事人事实上无处分可能的行政案件,诉讼当事人不享有处分权,不可能成立和解。

审判实践中,关于行政主体的处分权,有两种特殊情形应予考虑:一为裁决权的放弃处分;二为消除事实与法律上不确定关系的便宜处分。

裁决权的放弃处分,是指在因行政机关对原告与第三人之间的民事纠纷进行裁决而引发的行政案件中,若诉讼中原告与第三人已就双方的民事权利、义务关系达成合意,行政主体自然可尊重当事人的意愿,予以承认,并放弃其裁决权。民事纠纷以当事人协商处理为原则,在协商不成之时,为安定社会秩序,国家才以强制力加以干预。如当事人之间已能达成协议,国家强制力干预已无必要,行政主体即可放弃原有裁决,承认当事人间的协议而达成和解。

诉讼当事人于个案中,纵使就和解事项享有处分权,其达成和解协议的内容仍不得违反法律规定。对和解协议的要求是不违法,而不是必须合法。这是因为,和解协议往往是在当事人相互协商,经一方或双方做出适当的退让后达成的。退让的过程,不可避免地就有一方或双方当事人放弃了原本依法属于自己的某些权益。这种放弃并非法律明文要求的,不可能有法律上的具体依据。但诉讼和解除符合当事人利益外,应不违法。

和解协议违法的,诉讼和解不能成立。违法情形通常包括以下几方面:(1)侵害国家利益、社会公共利益。一般而言,经由和解,可以终结诉讼、维持法律秩序的安定性,尤其可使一项争议中的行政行为获致存续力时,即可认定此种和解不违反公益。但是,存在行政机关明显的滥用裁量权、对重大公益的保护未予斟酌、给付与对待给付,亦即当事人相互让步的范围明显不成比例等情形时,即应认定此种和解违反公益。(2)侵害案外第三人利益。诉讼当事人的和解不得侵害案外人的利益,对案外第三人施加负担的诉讼和解,须由该案外第三人参加和解并征得其同意,否则即属违法。(3)违背当事人真实意思。诉讼和解须由当事人自愿为之,因欺诈、胁迫、乘人之危等情形,违背当事人真实意思的和解属于违法。(4)违反法律、行政法规禁止性规定。

“有效的诉讼和解等价于一个相应的法院裁判”,与法院确定判决有同一效力。诉讼和解的效力范围仅及于诉讼当事人,对案外第三人施加负担的诉讼和解,只得在该第三人参加和解并同意前提下,和解的效力方能及于该案外第三人。诉讼和解对当事人的效力,具体表现在以下几方面:

第一,程序拘束力。诉讼标的所涉之法律关系,于诉讼和解有效成立后,当事人不得以同一事实和理由再行起诉。对当事人的重复起诉,法院应依“一事不再理”原则裁定驳回其起诉。

第二,形成效力。诉讼和解有效成立,在和解当事人之间形成了稳定的权利、义务关系,各方当事人应依照和解内容履行义务或行使权利。诉讼和解造成当事人间实体法上法律关系变更的,具有相当于法院“形成判决”的形成力,行政相对人一方经诉讼和解取得的权益,被告以外的其他公权力机关亦应予以尊重。

第三,强制执行力。有效的和解笔录或和解(调解)书可以作为强制执行的依据。诉讼当事人不履行和解协议规定的义务的,权利方可依法申请强制执行。案外第三人参加和解并同意负担义务而不履行的,权利方亦可对该案外第三人申请强制执行。