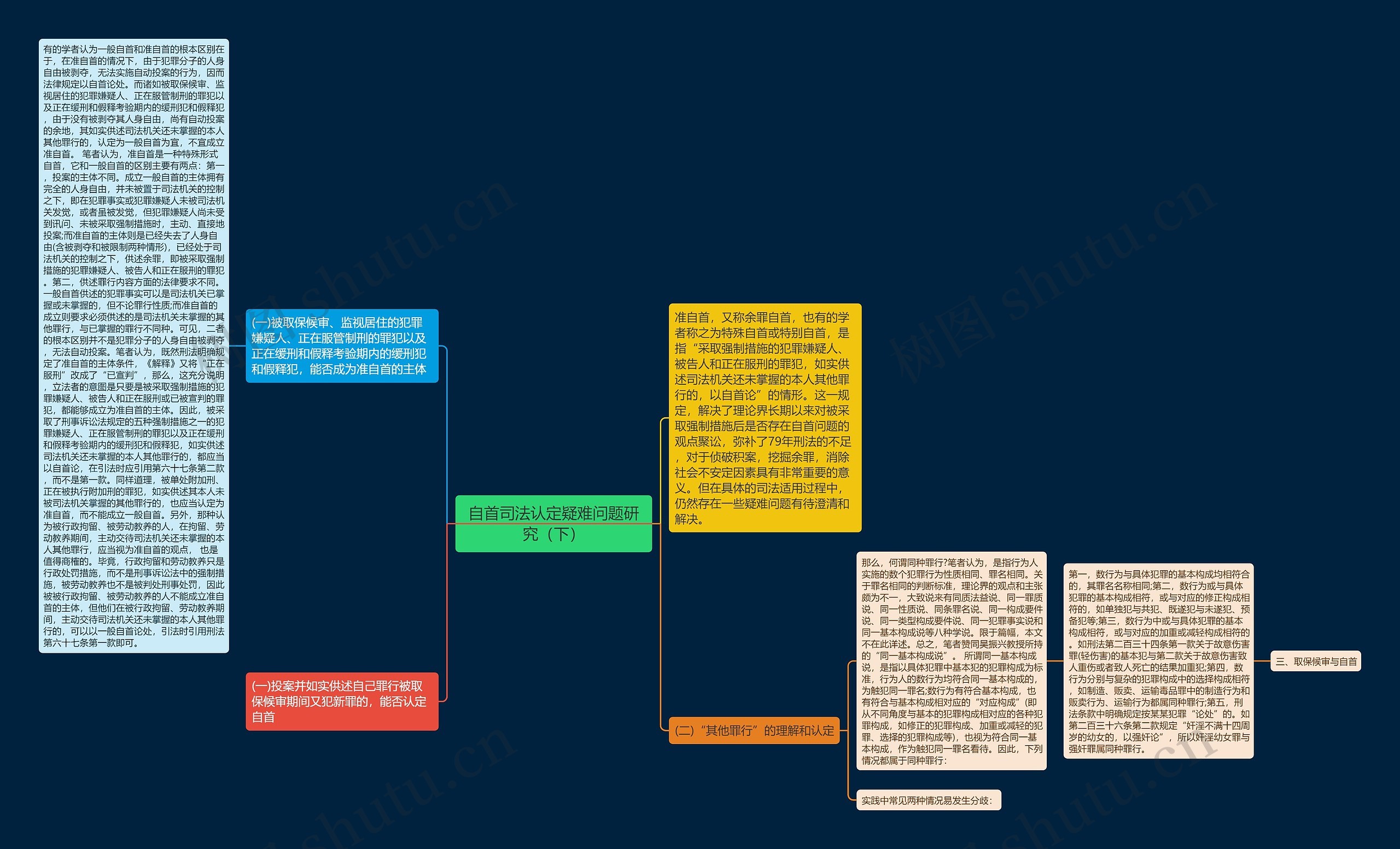

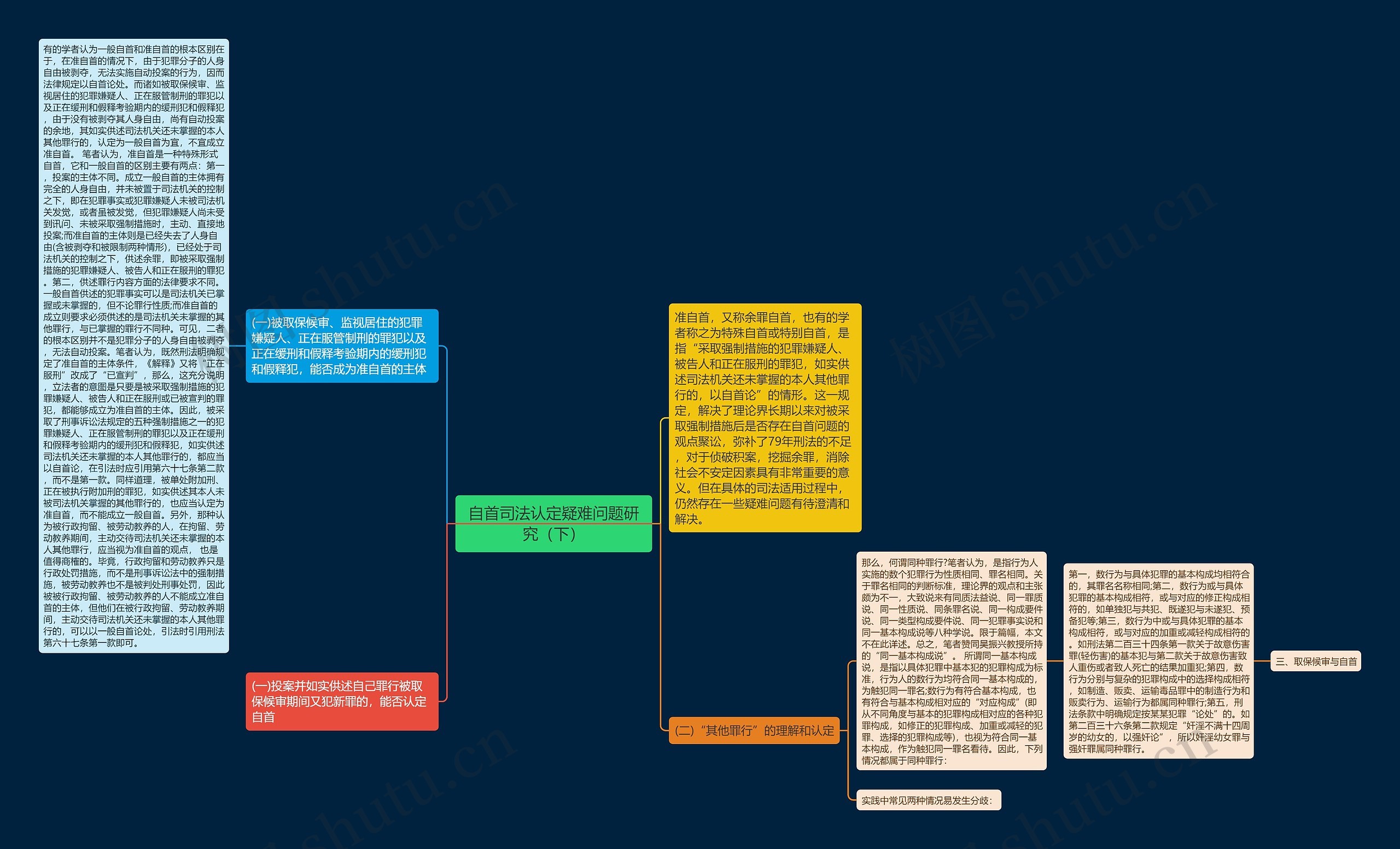

有的学者认为一般自首和准自首的根本区别在于,在准自首的情况下,由于犯罪分子的人身自由被剥夺,无法实施自动投案的行为,因而法律规定以自首论处。而诸如被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、正在服管制刑的罪犯以及正在缓刑和假释考验期内的缓刑犯和假释犯,由于没有被剥夺其人身自由,尚有自动投案的余地,其如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,认定为一般自首为宜,不宜成立准自首。 笔者认为,准自首是一种特殊形式自首,它和一般自首的区别主要有两点:第一,投案的主体不同。成立一般自首的主体拥有完全的人身自由,并未被置于司法机关的控制之下,即在犯罪事实或犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,或者虽被发觉,但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时,主动、直接地投案;而准自首的主体则是已经失去了人身自由(含被剥夺和被限制两种情形),已经处于司法机关的控制之下,供述余罪,即被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。第二,供述罪行内容方面的法律要求不同。一般自首供述的犯罪事实可以是司法机关已掌握或未掌握的,但不论罪行性质;而准自首的成立则要求必须供述的是司法机关未掌握的其他罪行,与已掌握的罪行不同种。可见,二者的根本区别并不是犯罪分子的人身自由被剥夺,无法自动投案。笔者认为,既然刑法明确规定了准自首的主体条件,《解释》又将“正在服刑”改成了“已宣判”,那么,这充分说明,立法者的意图是只要是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑或已被宣判的罪犯,都能够成立为准自首的主体。因此,被采取了刑事诉讼法规定的五种强制措施之一的犯罪嫌疑人、正在服管制刑的罪犯以及正在缓刑和假释考验期内的缓刑犯和假释犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,都应当以自首论,在引法时应引用第六十七条第二款,而不是第一款。同样道理,被单处附加刑、正在被执行附加刑的罪犯,如实供述其本人未被司法机关掌握的其他罪行的,也应当认定为准自首,而不能成立一般自首。另外,那种认为被行政拘留、被劳动教养的人,在拘留、劳动教养期间,主动交待司法机关还未掌握的本人其他罪行,应当视为准自首的观点, 也是值得商榷的。毕竟,行政拘留和劳动教养只是行政处罚措施,而不是刑事诉讼法中的强制措施,被劳动教养也不是被判处刑事处罚,因此被被行政拘留、被劳动教养的人不能成立准自首的主体,但他们在被行政拘留、劳动教养期间,主动交待司法机关还未掌握的本人其他罪行的,可以以一般自首论处,引法时引用刑法第六十七条第一款即可。