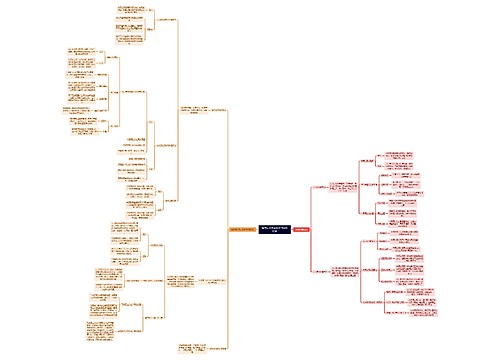

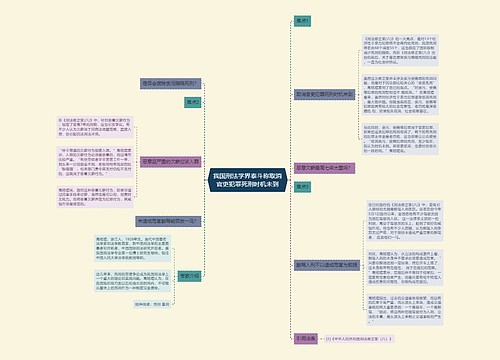

在刑法典中,明确规定的从重处罚情节有:教唆不满18周岁的人犯罪的(第29条);累犯(第65条)。在司法案例中常见的从重处罚情节有:犯罪手段残忍,例如,杀人后又肢解尸体的;情节、后果严重的,例如,杀害多人的;犯罪后杀人灭口的。在理论研究中经常主张的从重情节还有:犯罪动机卑鄙的,例如,出于报复、奸情、妒忌、图财害命、消除竞争对手而杀人的;犯罪手段卑鄙的,例如,利用被害人的轻信、无知或者设置圈套而杀人的;犯罪后态度恶劣的,例如,犯罪后逃跑、抗拒抓捕、作伪证抵赖罪行的;杀害直系血亲尊亲属、外国人、港澳台同胞、知名政治活动家或者科学家、特殊弱势人士如残疾人。

在中国刑法典中规定的从轻、减轻或者免除处罚的情节有:已满14周岁不满18周岁的人犯罪(第17条);又聋又哑的人或者盲人犯罪(第19条);预备犯(第22条);未遂犯(第23条);中止犯(第24条);防卫过当(第20条);紧急避险超过必要限度(第21条);从犯(第27条);自首犯(第67条)。在理论研究和司法案例中经常指出的情节较轻的情况有:义愤杀人;大义灭亲的;被害人本身有过错的;安乐死;生父母等近亲属的溺婴行为;犯罪后自首,有悔罪表现的;防卫过当的;行为人一贯表现较好,属于偶然犯罪的;适用死刑会产生不良社会影响的。

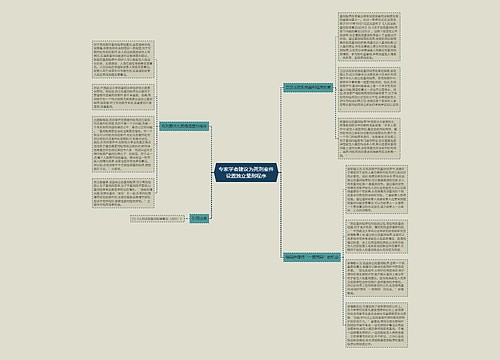

的确,故意杀人罪是中国死刑的主要适用对象之一。死刑对于故意杀人罪适用的正当性,在今日中国,是难得有人真正怀疑的,因为人们现在还想不出或者说还不能接受其他对非法剥夺他人生命的赎罪方式。

对于死刑是否具有最大遏制力的这个问题,最终恐怕要引出刑罚是否具有遏制力的讨论。今天我们一般同意“刑法是社会对付犯罪的最后手段”的时候,我们并没有一定接受刑罚是对付犯罪的有效手段的命题。社会从历史和实践中知道,刑罚在对付犯罪中能够产生遏制力,并且接受了这个观念。当一个社会在犯罪的危害面前没有其他办法而只能使用刑法作为“最后手段”的时候,刑罚是否真正具有威慑力对其本身的存废并没有什么意义。从另一方面讲,死刑和刑罚是否具有遏制力的问题,是与人到底怕不怕死这个问题联系在一起的。在刑罚所适用的“犯罪分子”这个群体中,我们也已经观察到,有一些罪犯的确是怕死的,并且,怕死的罪犯在数量上明显地占优势,更何况,还有许多罪犯的确是在死刑面前颤栗而放下屠刀的事实,也说明死刑的遏制力的确是存在的。死刑不具有最大的威慑力因而应当被废除这一观点,并没有被中国刑法界所接受。

但是,中国刑法界并不主张“死刑万能”,相反,中国刑法界对于死刑在遏制力方面的局限性是有着清楚认识的;死刑总是事后的补偿;死刑并不能消除犯罪原因,即不能从根本上消除故意杀人罪产生的原因;死刑对于罪犯本身没有教育功能,等等。从根本的预防犯罪的角度看,对于遏制故意杀人罪来说,单靠死刑本身的确不能解决问题。中国预防犯罪的根本办法是“综合治理”。根据“综合治理”总方针的要求,国家要通过思想道德教育,精神文明建设,监督制约机制,基层治安、调解、防范制度等多种手段,加上使用刑罚(包括死刑)打击犯罪。中国刑法界相信,这样才有可能从根本上解决犯罪问题。

故意杀人罪不可能仅仅因为死刑的适用而不产生,而死刑却可以因为故意杀人罪的不发生而不被适用。中国社会正在努力建设使犯罪(包括故意杀人罪)难以发生的条件,目前看来,让死刑不必适用是中国刑法界可以普遍接受的废除死刑之路。