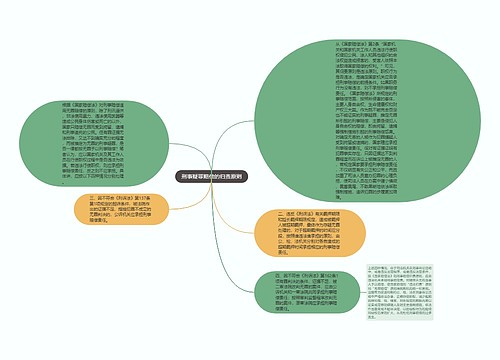

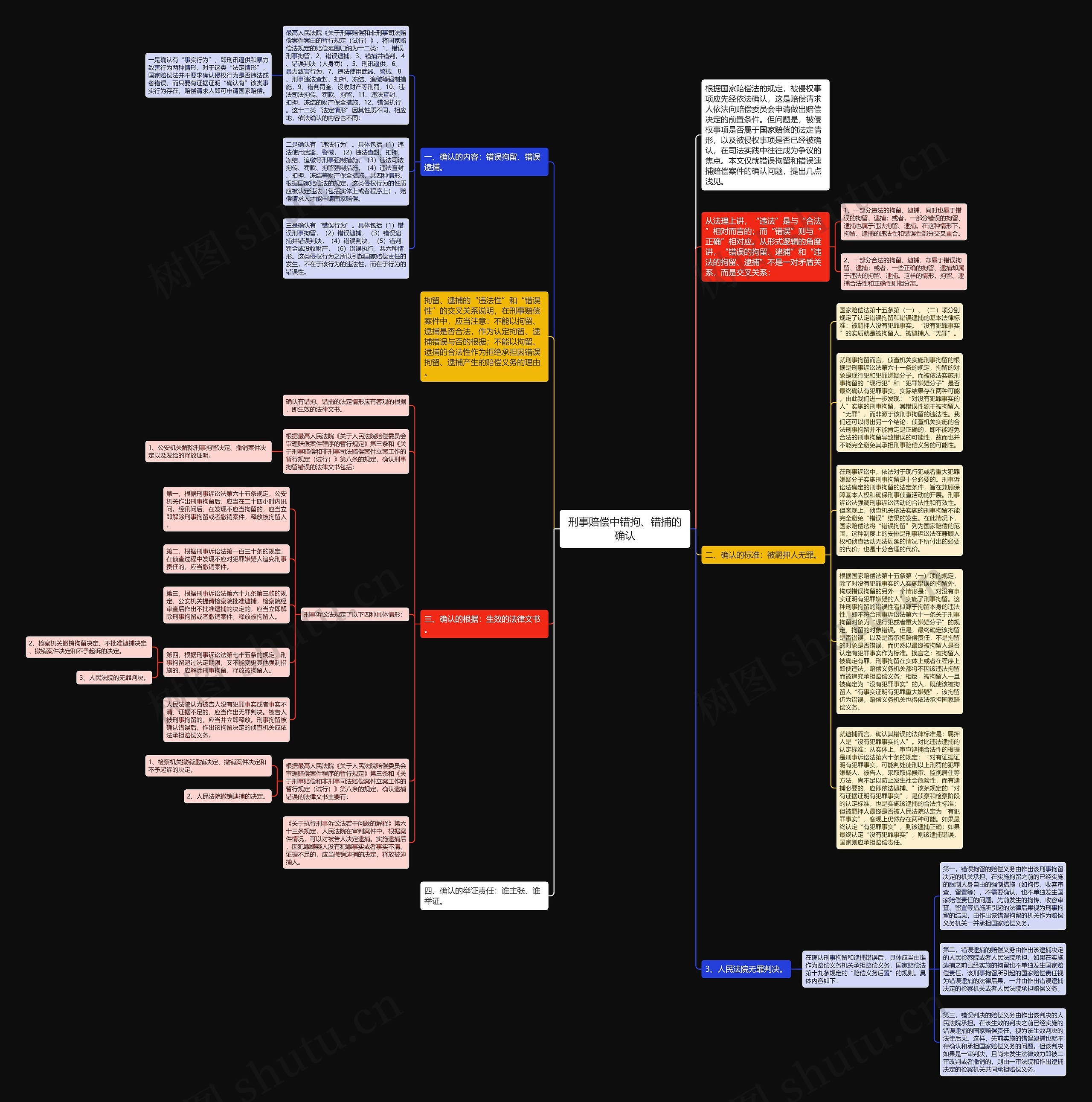

国家赔偿法第十五条第(一)、(二)项分别规定了认定错误拘留和错误逮捕的基本法律标准:被羁押人没有犯罪事实。“没有犯罪事实”的实质就是被拘留人、被逮捕人“无罪”。

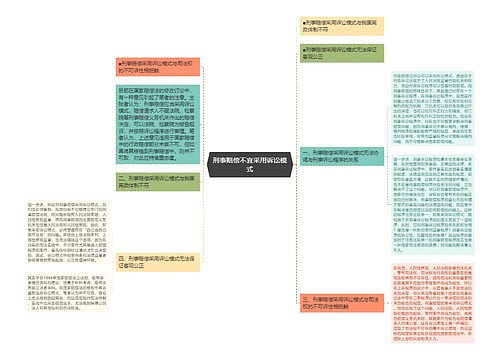

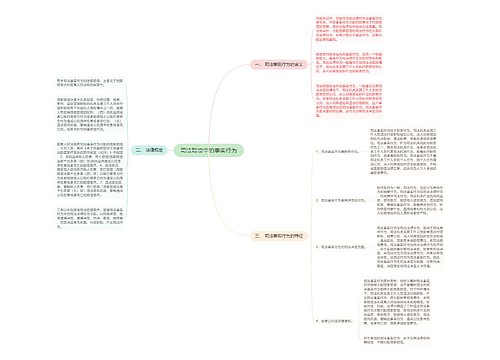

就刑事拘留而言,侦查机关实施刑事拘留的根据是刑事诉讼法第六十一条的规定,拘留的对象是现行犯和犯罪嫌疑分子。而被依法实施刑事拘留的“现行犯”和“犯罪嫌疑分子”是否最终确认有犯罪事实,实际结果存在两种可能。由此我们进一步发现:“对没有犯罪事实的人”实施的刑事拘留,其错误性源于被拘留人“无罪”,而非源于该刑事拘留的违法性。我们还可以得出另一个结论:侦查机关实施的合法刑事拘留并不能肯定是正确的,即不能避免合法的刑事拘留导致错误的可能性,故而也并不能完全避免其承担刑事赔偿义务的可能性。

在刑事诉讼中,依法对于现行犯或者重大犯罪嫌疑分子实施刑事拘留是十分必要的。刑事诉讼法确定的刑事拘留的法定条件,旨在兼顾保障基本人权和确保刑事侦查活动的开展。刑事诉讼法强调刑事诉讼活动的合法性和有效性。但客观上,侦查机关依法实施的刑事拘留不能完全避免“错误”结果的发生。在此情况下,国家赔偿法将“错误拘留”列为国家赔偿的范围。这种制度上的安排是刑事诉讼法在兼顾人权和侦查活动无法周延的情况下所付出的必要的代价;也是十分合理的代价。

根据国家赔偿法第十五条第(一)项的规定,除了对没有犯罪事实的人实施错误的拘留外,构成错误拘留的另外一个情形是:“对没有事实证明有犯罪嫌疑的人”实施了刑事拘留。这种刑事拘留的错误性看似源于拘留本身的违法性,即不符合刑事诉讼法第六十一条关于刑事拘留对象为“现行犯或者重大嫌疑分子”的规定,拘留的对象错误。但是,最终确定该拘留是否错误,以及是否承担赔偿责任,不是拘留的对象是否错误,而仍然以最终被拘留人是否认定有犯罪事实作为标准。换言之:被拘留人被确定有罪,刑事拘留在实体上或者在程序上即便违法,赔偿义务机关都将不因该违法拘留而被追究承担赔偿义务;相反,被拘留人一旦被确定为“没有犯罪事实”的人,既使该被拘留人“有事实证明有犯罪重大嫌疑”,该拘留仍为错误,赔偿义务机关也得依法承担国家赔偿义务。

就逮捕而言,确认其错误的法律标准是:羁押人是“没有犯罪事实的人”。对比违法逮捕的认定标准:从实体上,审查逮捕合法性的根据是刑事诉讼法第六十条的规定:“对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要的,应即依法逮捕。”该条规定的“对有证据证明有犯罪事实”,是侦察和检察阶段的认定标准,也是实施该逮捕的合法性标准;但被羁押人最终是否被人民法院认定为“有犯罪事实”,客观上仍然存在两种可能。如果最终认定“有犯罪事实”,则该逮捕正确;如果最终认定“没有犯罪事实”,则该逮捕错误,国家则应承担赔偿责任。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646