当农民得知自己曾经祖祖辈辈种过的土地被征用后,政府通过出让获得了几百万元的收入,开发商通过炒卖又获得了上千万的利润,而农民自已只获得了区区几万元的补偿。那些开发商挣的钱可以够自己花几辈子,而农民所获得补偿却仅可以勉强维持自己的生存。同样的一块土地,所获得的利益差别却如此悬殊,如果农民为此心理不平衡,或为此而上访,也就不足为怪了。同样一块地产生的土地收益,农民作为土地的所有者为什么不能分享?

对此,有些人说,土地的升值是因为政府经营城市,对基础设施投入以及国家经济发展的结果,因此其升值部分理应归政府;而开发商的收入则是因为土地和其他成本投入必然带来的利润。那么国家经济发展没有农民的贡献吗?对基础设施的投入中没有农民交纳的税款吗?这种收益上的巨大落差,既反映出人们的一种传统观念:工业化和城市化的发展必然要有人做出牺牲,而牺牲农民的利益成本最低。同时,征地行为的计划性和强制性以及土地被征用后的市场化运作的差别,则是形成这种利益分配上巨大反差的直接原因。

应该说,各国的征地制度都具有强制性,但是大多数国家将征用的范围严格限定在真正意义上的公益事业,而对非公益事业用地则完全实行市场化运作,不实行征用。对征地补偿也强调充分和及时。而在我国征地不仅具有强制性,公益用地的范围被扩大化,而且由于征地制度形成于计划经济时期,明显地带有要求农民支援国家建设的色彩,农民的土地从来没有被作为商品看待,因此,征地补偿的标准不是市场价格,而仅仅是维持生存的一种补偿。这样,征地前的计划性运作和征地后的市场化运作出现所得利益上的巨大落差就不足为怪了。可以说,制度上的缺陷造成了现实生活中的严重不公平,而公平本来应该是社会和法律最重要的价值取向。

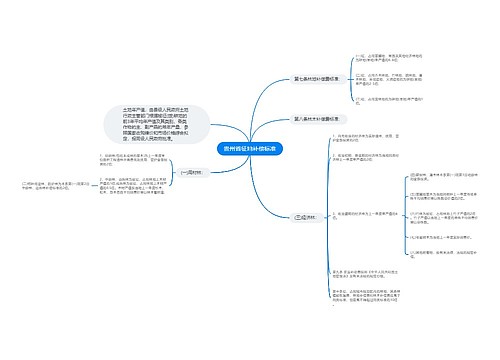

(三)征地补偿过低而且立法标准本身就有问题

造成如今征地过程中补偿过低的问题,其根源就是立法中所确定的补偿标准不合理。其主要表现在以下三个方面:

一是《土地管理法》确定的补偿基本原则是“按照被征用土地的原用途给予补偿”。可以说,这个“原用途”的规定是造成征地中的价格“剪刀差”的根本原因。有了这样的规定,作为农业用途且又没有实际的处分权的集体土地,如不与今后的用途挂钩,是永远值不了几个钱的。

二是以“产值”确定补偿标准。《土地管理法》中确定补偿费用是以土地“被征用前3年平均产值”计算的。无论是6—10倍也好,最高30倍也好,谁都知道,以目前农产品价格计算,补偿费无论如何也高不到哪里去。假如前3年都是大灾之年,补偿费又怎样计算呢?因此以产值论补偿而不是以市场决定地价,不仅不科学,实际操作也是问题。

三是确定的最低补偿标准不合理。《土地管理法》虽然没有明确规定征地补偿的具体标准,但从该法第47条第6款的规定可以看出,我国法律确定的最低补偿标准是“不低于原有生活水平”。该款规定:“依照本条第2款规定支付土地补偿费和安置补助费,尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,经省、自治区、直辖市人民政府批准,可以增加安置补助费。但是,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前3年平均年产值的30倍。”这条规定本身不仅不合理,而且在逻辑上就有错误。为什么农民丧失土地的代价仅仅是“保持原有生活水平”,追求更加美好的生活,实现小康难道没有农民的份吗?其次,这种原有生活水平的保障应该是多少年?按该条法律的规定,补偿费一般是土地前3年平均产值的6—10倍,也就是说从理论上可以保持6—10年的“原有生活水平”,而所谓30倍的补偿一般是不会发生的,因为6—10倍的补偿已经可以使农民保持“原有生活水平”了,更何况法律并没有规定这6—10倍的补偿是管农民今后1年的生活还是10年的生活。但即使这6—10倍或30倍的补偿农民也并不都能拿到手。如果按补偿最高标准30倍全额支付计算,在理论上农民可维持30年的“原有生活水平”,但30年以后呢?农民就不再生活了吗?而且目前农民得到的只是货币补偿,失去土地的农民就业问题在法律上并未获得保障。

四、土地征用的立法建议

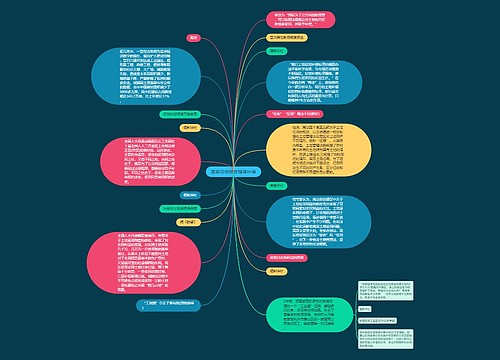

土地的征用虽然是以国家的名义进行的,但在具体实施过程中则事关不同利益主体的不同利益。因此利益冲突不可避免,尤其是现在大多数的征地补偿费用是由具体的建设单位支付的,因此从追求经营利益最大化考虑,作为建设单位希望以少的投入获得最大的经济效益的动机也是不足为怪的。即使是代表国家的一级人民政府直接以财政收入支付补偿费,也同样存在财政收入的增加和减少以及由此对地方财政收入的多少、官员政绩的影响问题。因此,若想解决在征地过程中的种种问题,必须从立法的修改和完善着手,而且征地中的大部分问题也确实出在立法方面。首先从以下四个方面对土地征用的法律制度加以修改和完善:

(一)以立法的方式明确界定“公共利益”的概念和范围

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646