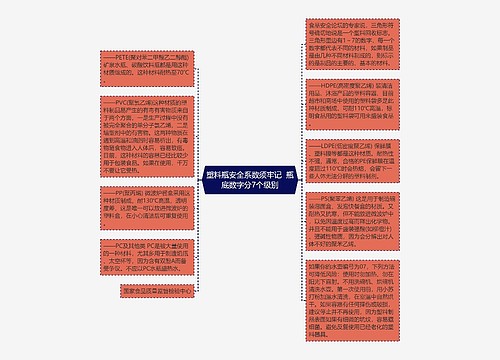

台湾一向以食品安全自豪,塑化剂风波犹如突如其来的重拳,让台湾人一时难以置信。人们希望这只是小概率事件,但有迹象表明,塑化剂恐怕并非粥里唯一的老鼠屎。

彰化县卫生局追查昱伸下游厂商时意外发现,好几家企业贩售的浓缩果酱“没有一样是用水果做的”,完全是化学香料与色素调制而成,知名连锁茶饮“鲜茶道”的4种浓缩果酱,也验不出果汁成分。还有多少不知名的化学药剂掺进了台湾食品,成了悬念。

在塑化剂风波带动下,台湾多年来第一次正视“Made in Taiwan”并非食品安全的保障。岛内舆论说,台湾食品长期评比的对象仅存于日、韩、大陆、台、港之间,如果拿去跟美欧、澳洲相比,依然差了一大截。

某种程度上,塑化剂危机已成台湾国际形象危机。“塑化剂毒害港民”等大字标题,连续出现在香港主要报纸的头版,凡台湾出产的食品、药剂、泡面、营养补品等,出口到东南亚一带,皆需一一受检。在大陆一档电视节目上,大陆嘉宾公开质疑,台湾某知名企业近日宣称其大陆出产的产品不含塑化剂,但此前却标榜原料来自台湾,叫人如何相信?

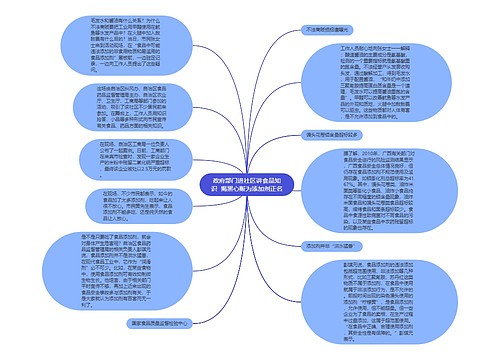

岛内舆论说,要重塑台湾食品的安全形象,如果只是抓几家黑心厂商,或食品厂商出面道个歉,恐怕解决不了问题。只有建立一套更严谨完善的认证检验制度,才是终结塑化剂事件最快速也最长治久安的方法。

在台湾,食品检测只参照“两表”:肯定性物质列表和否定性物质列表,至于不在“两表”中的物质,台湾“卫生署”的检测员通常不会注意。台湾清华大学化学系教授凌永健表示:“要建立完善的实验室检测制度,加强高校和研究机构的实验室专业检测,以弥补例行检测的不足。”

台湾是世界上第一个实行加工食品追溯制度的地区,“但是很遗憾,这个制度只局限于生鲜领域,且最近3年都是停滞的。”詹长权认为,继续完善食品追溯制度迫在眉睫。

台湾有关部门通过定期或不定期的抽查确定“GMP微笑认证产品”(由台湾“经济部”评定的名优产品)的食品安全质量。詹长权认为:“过低的抽检率和对业者自觉的过度依赖是酿成此次大祸的重要原因。”