政府应加大对流浪儿童救助中心的投入思维导图

叹黄昏

2023-03-05

一月的杭城,夜里异常寒冷。杭州流浪儿童救助保护中心主任姚建堂和同事,在城站火车站见到流浪儿小凡时,小凡身上只穿着薄单衣和一件极不合身的破棉袄。小凡16岁,来自安徽,前段时间刚搭火车来到杭州。对于这个陌生城市,他觉得茫然,不知道自己要去哪里。

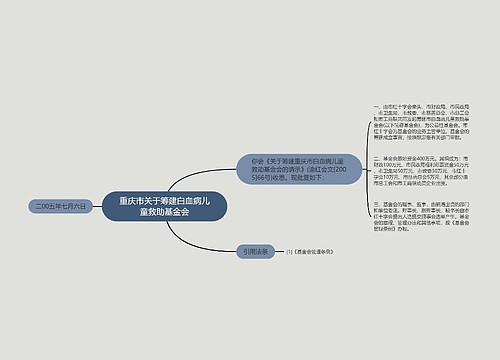

树图思维导图提供《政府应加大对流浪儿童救助中心的投入》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《政府应加大对流浪儿童救助中心的投入》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a08b112de5ae4e471a42e33552d58a91

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

第1章 化工设计基本知识思维导图

U882667602

U882667602树图思维导图提供《第1章 化工设计基本知识》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第1章 化工设计基本知识》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:70ec0519ed26419068a32a511862aadd