中国留守儿童6100万是怎么来的思维导图

旧人不归

2023-03-05

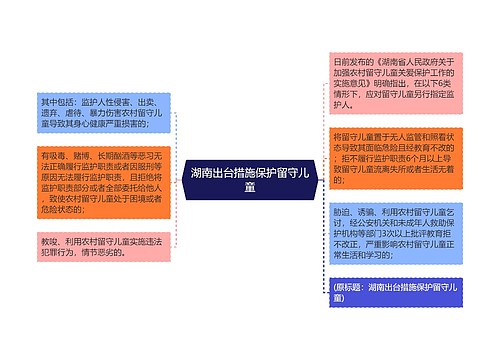

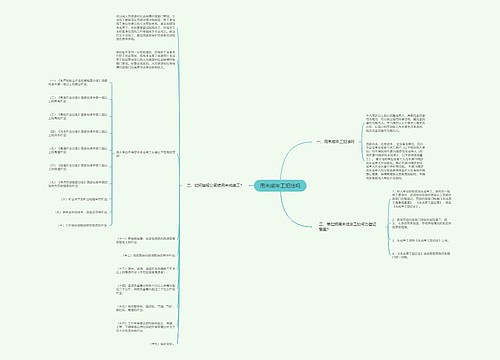

中国留守儿童6100万是怎么来的?每到岁末年关,打工者盼的就是拿到工钱、买到回家的车票。而留守在农村老家的孩子们,也已经开始倒数与爸爸妈妈团聚的日子。据统计,全国有农村留守儿童6100万。

树图思维导图提供《中国留守儿童6100万是怎么来的》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《中国留守儿童6100万是怎么来的》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f829ba6ddd6f26178ca58c18a8331fd1

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

如何从大历史观学习中国历史思维导图

海沙

海沙树图思维导图提供《如何从大历史观学习中国历史》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《如何从大历史观学习中国历史》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a22832470b2860422e8670dd763724d