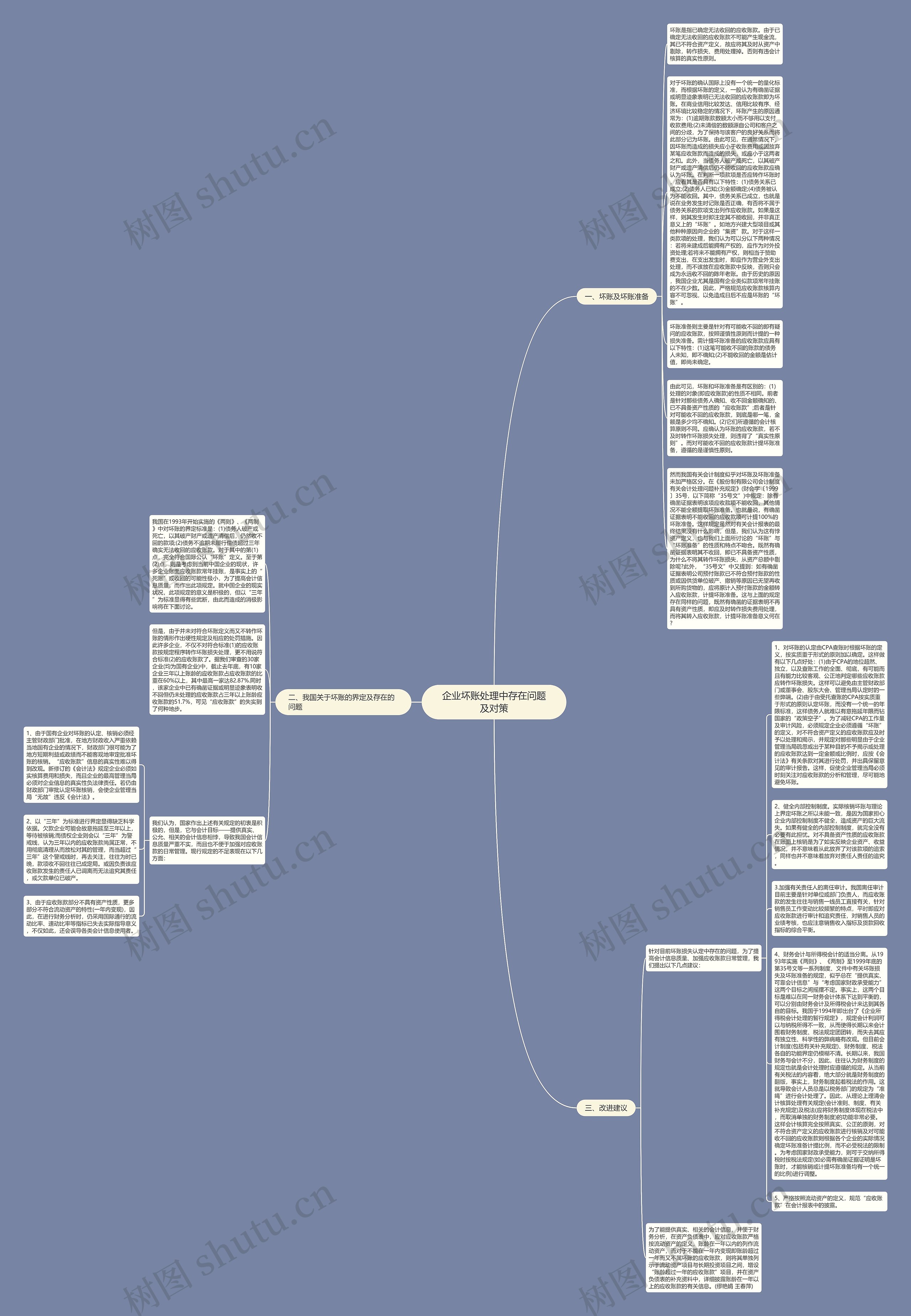

坏账是指已确定无法收回的应收账款。由于已确定无法收回的应收账款不可能产生现金流,其已不符合资产定义,故应将其及时从资产中剔除,转作损失、费用处理掉。否则有违会计核算的真实性原则。

对于坏账的确认国际上没有一个统一的量化标准,而根据坏账的定义,一般认为有确凿证据或明显迹象表明已无法收回的应收账款即为坏账。在商业信用比较发达、信用比较有序、经济环境比较稳定的情况下,坏账产生的原因通常为:(1)逾期账款数额太小而不够用以支付收款费用;(2)未清偿的数额源自公司和客户之间的分歧,为了保持与该客户的良好关系而将此部分记为坏账。由此可见,在通常情况下,因坏账而造成的损失应小于收账费用或因放弃某笔应收账款而造成的损失,或应小于这两者之和。此外,当债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收账款应确认为坏账。在判断一项款项是否应转作坏账时,应看其是否具有以下特性:(1)债务关系已成立;(2)债务人已知;(3)金额确定;(4)债务被认为不能收回。其中,债务关系已成立,也就是说在业务发生时记账是否正确,有否将不属于债务关系的款项支出列作应收账款。如果是这样,则其发生时即注定其不能收回,并非真正意义上的“坏账”。如地方兴建大型项目或其他种种原因向企业的“集资”款。对于这样一类款项的处理,我们认为可以分以下两种情况:若将来建成后能拥有产权的,应作为对外投资处理;若将来不能拥有产权,则相当于赞助费支出,在支出发生时,即应作为营业外支出处理,而不该放在应收账款中反映,否则只会成为永远收不回的陈年老账。由于历史的原因,我国企业尤其是国有企业类似款项常年挂账的不在少数。因此,严格规范应收账款核算内容不可忽视,以免造成日后不应是坏账的“坏账”。

坏账准备则主要是针对有可能收不回的即有疑问的应收账款,按照谨慎性原则而计提的一种损失准备。需计提坏账准备的应收账款应具有以下特性:(1)这笔可能收不回的账款的债务人未知,即不确知;(2)不能收回的金额是估计值,即尚未确定。

由此可见,坏账和坏账准备是有区别的:(1)处理的对象(即应收账款)的性质不相同。前者是针对那些债务人确知、收不回金额确知的、已不具备资产性质的“应收账款”;后者是针对可能收不回的应收账款,到底是哪一笔,金额是多少均不确知。(2)它们所遵循的会计核算原则不同。应确认为坏账的应收账款,若不及时转作坏账损失处理,则违背了“真实性原则”。而对可能收不回的应收账款计提坏账准备,遵循的是谨慎性原则。

然而我国有关会计制度似乎对坏账及坏账准备未加严格区分。在《股份制有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字〔1999〕35号,以下简称“35号文”)中规定:除有确凿证据表明该项应收款项不能收回,其他情况不能全额提取坏账准备。也就是说,有确凿证据表明不能收回的应收款项可计提100%的坏账准备。这样规定虽然对有关会计报表的最终结果没有什么影响,但是,我们认为这有悖资产定义,也与我们上面所讨论的“坏账”与“坏账准备”的性质和特点不吻合。既然有确凿证据表明其不收回,即已不具备资产性质,为什么不将其转作坏账损失,从资产总额中剔除呢?此外,“35号文”中又提到:如有确凿证据表明公司预付账款已不符合预付账款的性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入应收账款,计提坏账准备。这与上面的规定存在同样的问题,既然有确凿的证据表明不再具有资产性质,即应及时转作损失费用处理,而将其转入应收账款,计提坏账准备意义何在?