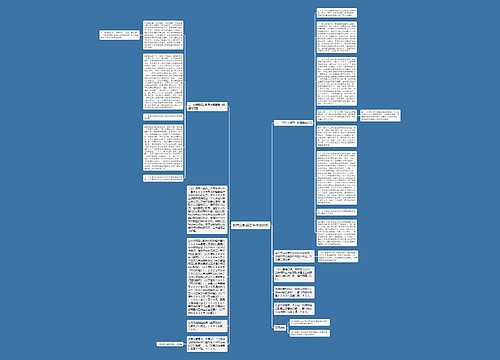

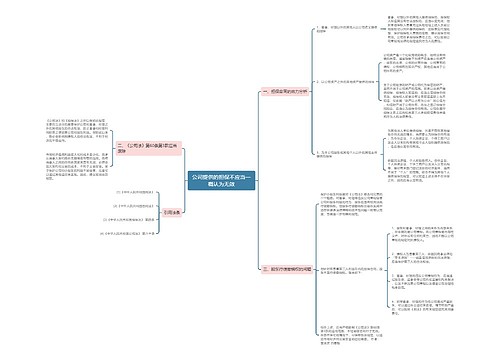

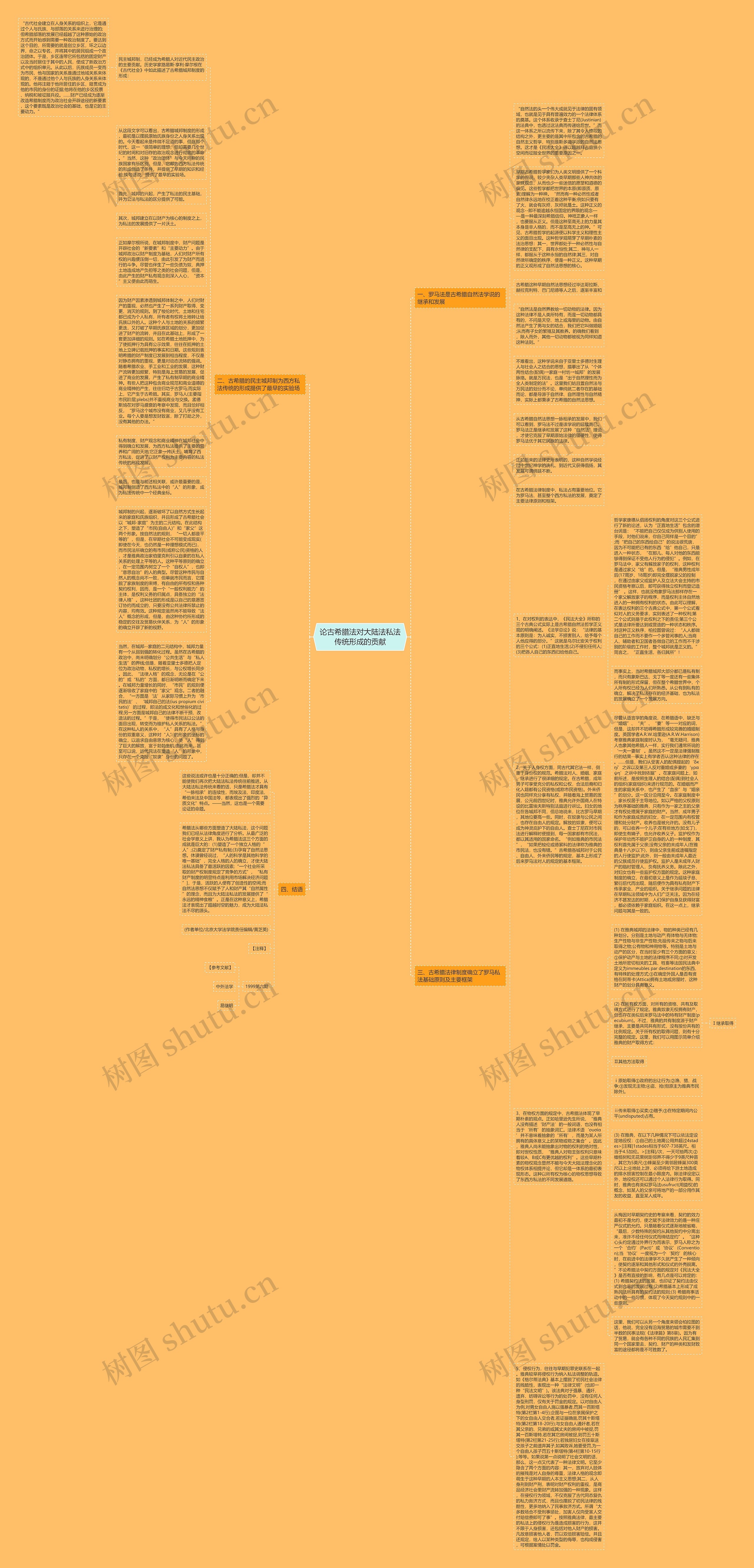

论古希腊法对大陆法私法传统形成的贡献思维导图

丸子家的猫

2023-02-23

形成

贡献

传统

大陆

古希

法律

这种

自然

财产

私法

合伙

合伙论文

大多数学者们认为,“西方法律传统滥觞于罗马法”。,并且认为,《十二表法》是“一切公法私法的渊源”但是,人们似乎忘记了,现存的欧洲第一部完整的成文法典是《格尔蒂法典》(The Law Code of Gortyn),而以今天的法律分类标准来看,它比罗马《十二表法》更象民法典。其实,大陆法私法传统早在古希腊时代便已经奠定了基础。

树图思维导图提供《论古希腊法对大陆法私法传统形成的贡献》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《论古希腊法对大陆法私法传统形成的贡献》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ef6b4757191ced8b48fc9d6feb9b6265

思维导图大纲

相关思维导图模版

论古希腊法对大陆法私法传统形成的贡献思维导图模板大纲

一、罗马法是古希腊自然法学说的继承和发展

“自然法的头一个伟大成就见于法律的固有领域,也就是见于具有普遍效力的一个法律体系的奠基。这个体系收录于查士丁尼(Justinian)的法典中,也透过这法典而传递给后世。”而这一体系之所以流传下来,除了其令人惊叹的结构之外,更主要的是其中所包含的古希腊的自然主义哲学,特别是斯多噶学派的自然法思想。这才是《民法大全》得以超越拜占庭狭小空间而征服全世界的重要原因之一。

早期古希腊哲学家们为人类文明提供了一个科学的假说,较少夹杂人类早期那些人神共体的蒙昧观念,从而也少一些迷信的愿望和道德的偏见。这些哲学都把世界的本原(即原质、原素)理解为一种神。“然而有一种必然性或者自然律永远地在校正着这种平衡;例如只要有了火,就会有灰烬,灰烬就是土。这种正义的观念--即不能逾越永恒固定的界限的观念——是一种最深刻希腊信仰。神祗正象人一样,也要服从正义。但是这种至高无上的力量其本身是非人格的,而不是至高无上的神。”可见,古希腊哲学的起源便以科学主义和理性主义的面目出现。这种哲学观萌芽了早期朴素的法治思想:其一,世界都处于一种必然性与自然律的支配下,具有永恒性;其二,神与人一样,都服从于这种永恒的自然律;其三,对自然律所确定的秩序,便是一种正义。这种早期的正义观形成了自然法思想的核心。

古希腊这种早期自然法思想经过毕达哥拉斯、赫拉克利特、巴门尼德等人之后,逐渐丰富和

“自然法是自然界教给一切动物的法律。因为这种法律不是人类所特有,而是一切动物都具有的,不问是天空、地上或海里的动物。由自然法产生了男与女的结合,我们把它叫做婚姻;从而有子女的繁殖及其教养。的确我们看到,除人而外,其他一切动物都被视为同样知道这种法则。”

不难看出,这种学说来自于亚里士多德对生理人与社会人之结合的思想,描摹出了从“个体两性结合(配偶)→家庭→村坊→城邦”的发展脉络。就是万民法,也是“出于自然理性而为全人类制定的法”。这里我们姑且置自然法与万民法的划分而不论,单纯就二者存在的基础而论,都是导源于自然律、自然理性与自然精神,实际上都秉承了古希腊的自然法思想。

从古希腊自然法思想一脉相承的发展中,我们可以看到,罗马法不过是该学说的延续而已。罗马法正是继承和发展了这种“自然法”理论,才使它克服了早期原始法律的僵硬性,使得罗马法优于其它民族的法律。

正如后来的法律史所表明的,这种自然学说经过中世纪神学的洗礼,到近代又获得倡扬,其发展可谓绵延不断。

二、古希腊的民主城邦制为西方私法传统的形成提供了最早的实验场

民主城邦制,已经成为希腊人对近代民主政治的主要贡献。历史学家路易斯·享利·摩尔根在《古代社会》中如此描述了古希腊城邦制度的形成:

“古代社会建立在人身关系的组织上,它是通过个人与氏族、与部落的关系来进行治理的;但希腊部落的发展已经超越了这种原始的政治方式而开始感到需要一种政治制度了。要达到这个目的,所需要的就是创立乡区,环之以边界,命之以专名,并将其中的居民组成一个政治团体。于是,乡区连带它所包括的固定财产以及当时居住于其中的人民,便成了新政治方式中的组织单元。从此以后,氏族成员一变而为市民,他与国家的关系是通过地域关系来体现的,不是通过他个人与氏族的人身关系来体现的。他将注籍于他所居住的乡区,籍贯成为他的市民的身份的证据;他将在他的乡区投票、纳税和被征服兵役。……财产已经成为逐渐改造希腊制度而为政治社会开辟途径的新要素,这个要素既是政治社会的基础,也是它的主要动力。”

从这段文字可以看出,古希腊城邦制度的形成,最初是以摆脱原始氏族身份之人身关系出现的。今天看起来是件微不足道的事,但在那个时代,这一“很简单的理想,但却需要几个世纪的时间和对旧存的政治观念进行彻底的革命。”当然,这种“政治团体”与今天所称的民族国家有所区别,但是,它却为西方私法传统的形成创造了条件,并提供了早期的知识和经验;换句话说,提供了最早的实验场。

首先,城邦的兴起,产生了私法的民主基础,并为公法与私法的区分提供了可能。

其次,城邦建立在以财产为核心的制度之上,为私法的发展提供了一片沃土。

正如摩尔根所说,在城邦制度中,财产问题是开辟社会的“新要素”和“主要动力”。由于城邦政治以财产制度为基础,人们对财产所有权的兴趣便压倒一切,由此引发了为财产而进行的斗争。尽管也伴生了一些负债为奴、典押土地造成地产负担等之类的社会问题,但是,由此产生的财产私有观念则深入人心,“资本”主义便由此而萌生。

因为财产因素渗透到城邦体制之中,人们对财产的重视,必然也产生了一系列财产取得、变更、消灭的规则。到了梭伦时代,土地和住宅都已成为个人私有,所有者有权将土地转让给氏族以外的人。这种个人与土地的关系的频繁更迭,又打破了早期氏族区域的划分,更加促进了财产的流转,并且在此基础上,形成了一套更加详细的规则。如在希腊土地抵押中,为了使抵押行为具有公示效果,往往在抵押的土地上立碑记载抵押的事实和日期。这些规则表明希腊的财产制度已发展到相当程度,不仅是对静态拥有的重视,更是对动态流转的强调。随着希腊农业、手工业和工业的发展,这种财产流转更加频繁,特别是海上贸易的发展,促进了商业的发展,产生了私有制早期的商业精神。有些人把这种包含商业规范和商业道德的商业精神的产生,往往归功于古罗马;而实际上,它产生于古希腊。其实,罗马人(主要指市民阶层;plebs)并不重视商业与交换。孟德斯鸠在对罗马盛衰的考察中发现,而且恰好相反,“罗马这个城市没有商业,又几乎没有工业。每个人要是想发财致富,除了打劫之外,没有其他的办法。”

私有制度、财产观念和商业精神在城邦社会中得到确立和发展,为西方私法提供了主要的营养和广阔的天地;它正象一片沃土,哺育了西方私法,促进了以财产权利为主要内容的私法传统的形成发展。

最后,也是与前述相关联,或许最重要的是,城邦制创造了西方私法中的“人”的形象,成为私法传统中一个经典坐标。

城邦制的兴起,逐渐破坏了以自然方式生长起来的家庭和氏族组织,并且形成了古希腊社会以“城邦-家庭”为主的二元结构。在此结构之下,塑造了“市民(自由人)”和“家父”这两个形象。按自然法的规则,“一切人都是平等的”,但是,在早期社会不可能变成现实(即使在今天,也仍然是一种理想模式而已),而市民法所确立的有市民(或称公民)资格的人,才是雅典政治家伯里克利引以自豪的在私人关系的处理上平等的人。这种平等原则的确立,在一定范围内树立了一个“自权人”,也即“意思自治”的人的典型。尽管这种市民与自然人的概念尚不一致,但单就市民而言,它摆脱了家族制度的束缚,有自由的所有权和各种契约权利,因而,是一个“一般权利能力”的主体,是权利义务的归属点,具备独立的“法律人格”。这种社团的形成是以自己的意愿签订协约而成立的,只要没有公共法律所禁止的内容,均有效。这种规定虽然尚不能导致“法人”概念的形成,但是,由这种协约所形成的稳定的交往及贸易伙伴关系,为“人”的形象的确立开辟了新的视野。

当然,在城邦--家庭的二元结构中,城邦力量有一个从弱到强的转化过程。虽然在古希腊的政治中,尚未明确划分“公共生活”与“私人生活”的界线;但是,随着亚里士多德把人定位为政治动物,私权的增长,与公权增长同步。因此,“法律人格”的观念,无论是在“公的”或“私的”方面,都日渐明晰而确定下来。在城邦力量增长的同时,“市民”的规则便逐渐吸收了家庭中的“家父”观念。二者的融合,“一方面是‘法’从家际习惯上升为‘市民的法’、‘城邦自己的法(ius propium civitatis)’的过程,即法的成文化和世俗化的过程;另一方面是城邦自己的法律不断干预、改造法的过程。”于是,“使得市民法以公法的面目出现,转变而为维护私人关系的私法。”在这种私人的关系中,“人”具有了人格与身份的双重意义,这种对“人”的形象的坐标的确立,以追求自由意思为核心,使“人”得到了巨大的解放,富于勃勃生机;由此而来,甚至可以说,近代民法在塑造“人”的形象中,只存在一个克服“奴隶”身份的问题了。

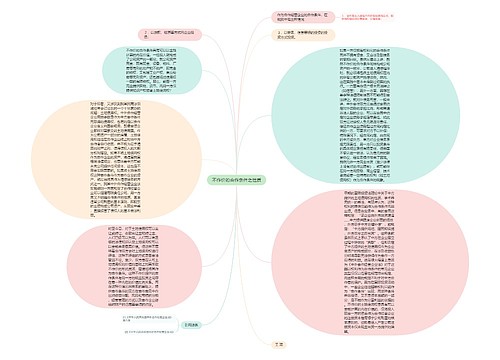

三、古希腊法律制度确立了罗马私法基础原则及主要框架

在古希腊法律制度中,私法占有重要地位。它为罗马法、甚至整个西方私法的发展,奠定了主要法律原则和框架。

1、在对权利的表达中,《民法大全》所称的三个古典公式实际上是古希腊自然法哲学正义观的明确阐述。《法学总论》说:“法律的基本原则是:为人诚实,不损害别人,给予每个人他应得的部分。”这就是乌尔比安关于权利的三个公式:(1)正直地生活;(2)不侵犯任何人;(3)把各人自己的东西归给他自己。

哲学家康德从倡扬权利的角度对这三个公式进行了新的论述,认为“正直地生活”包含的潜台词是:“不能把自己仅仅成为供别人使用的手段,对他们说来,你自己同样是一个目的”;而“把自己的东西给自己”的说法很荒唐,因为不可能把已有的东西“给”他自己,只是进入一种状态,“在那儿,每人对他的东西能够得到保证不受他人行为的侵犯”。例如,在罗马法中,家父有解放家子的权利,这种权利是通过家父“给”的。但是,“雅典男性成年后(17周岁、18周岁)即完全摆脱家父的控制,在通过由家父或监护人及立法大会主持的市民资格考察以后,即可获得独立权利而登记造册” 。这样,也就没有象罗马法那样存在一个家父解放家子的程序,而是权利主体自然地进入的一种拥有权利的状态。由此可以理解,在表达权利的三个古典公式中,第一个公式看似对人的义务要求,实则表述了一种权利;第二个公式则是于此权利之下的责任;第三个公式是法律所要达到或营造的一种状态和秩序。对这种正义秩序,柏拉图曾说过:“人人都做自己的工作而不要作一个多管闲事的人;当商人、辅助者和卫国者各做自己的工作而不干涉别的阶级的工作时,整个城邦就是正义的。”简言之,“正直生活,各归其所”!

而事实上,当时希腊城邦大部分都已是私有制,而只有象斯巴达、戈丁等一度还有一些集体所有制的形式保留,但在整个希腊世界中,个人所有权已经为人们所熟悉。从公有到私有的确立,解决了私法存在的经济基础,也为私法的发展确立了一个发展方向。

2、关于人身权方面,同古代其它法一样,侧重于身份权的规范。希腊法对人、婚姻、家庭、继承进行了很详细的规定。在古希腊,成年男子可享受充分的私权和公权,合法后裔和归化入籍都有公民资格(或称市民资格)。外来侨民也同样充分享有私权,并随着海上贸易的发展,公元前四世纪时,雅典允许外国商人在特设的比雷埃夫斯特别法庭进行诉讼。妇女的地位在各城邦不同,但总地说来,比古罗马早期,其地位要高一些。同时,在奴隶与公民之间,也存在自由人的规定。解放的奴隶,便可以成为神灵庇护下的自由人。查士丁尼在对市民法进行解释时便提到,每一国家都有市民法,都以其适用的国家命名。“例如雅典的市民法”,“如果把梭伦或德累科的法律称为雅典的市民法,也没有错。”古希腊各城邦对于公民、自由人、外来侨民等的规定,基本上形成了后来罗马法对人的规定的基本框架。

尽管从语言学的角度说,在希腊语中,缺乏与“婚姻”、“夫”、“妻”等一一对应的词,但是,这却并不妨碍希腊形成较完善的婚姻制度。英国学者A.R.W.哈里逊(A.R.W.Harrison)考察雅典家庭制度时认为,“毫无疑问,雅典人也象其他希腊人一样,实行我们通常所说的‘一夫一妻制’。虽然这不一定是法律强制推行的结果--事实上有学者否认这种法律的存在。……但是,我们从受害人的配偶提起的‘δκηí’之诉以及第三人反对重婚或多妻的‘γραψη’之诉中找到依据”。在家庭问题上,如前所述,是按照生理人的结合(配偶)到社会人的组织(家庭组织)来进行规范的。在婚姻而产生的家庭关系中,也产生了“血亲”与“姻亲”的划分。这一区分沿用至今。在家庭制度中,家长权居于主导地位。如以严格的父权原则为秩序基础的雅典,只有作为一家之主的父亲才有权处理属于家庭的财产。当然,成年男子和作为家庭成员的妇女,在一定范围内有权管理和处分财产。收养也是被允许的。没有儿子的,可以收养一个儿子;在有些地方(如戈丁),即使生有嫡子,也允许收养义子。监护权作为保护年幼而不能护卫自身的人的一种制度,其权利首先属于父亲;没有父亲的未成年人(在雅典是十八岁以下),则由父亲生前或遗嘱指定的人行使监护;此外,则一般由未成年人最近的父族成员行使监护权。监护人是未成年人财产的临时管理人,负有抚养义务。除此之外,对妇女也有一些监护权方面的规定。这种家庭制度的确立,在最初意义上是作为延续子息、繁衍后代而出现,随后便作为具有私有财产下传承家业、产业的组织。关于继承问题的法律在早期私法领域中为人们广泛关注。因为在经济不甚发达的时期,人们保护自身及获得财富,都必须依赖于家庭组织。在这一点上,继承问题与其是一致的。

3、在物权方面的规定中,古希腊法体现了早期朴素的观点。正如哈里逊先生所说,“雅典人没有描述‘财产法’的一般词语,也没有相当于‘所有’的抽象词汇。法律术语‘ουσíα’并不意味着抽象的“所有’,而是为某人所拥有的具体意义上的某物或物之集合”。因此,雅典人尚未能抽象出对物的权利的绝对性,即对世权性质,“雅典人对物主张权利只意味着较A、B或C有更优越的权利”。这些早期朴素的物权观念显然不能与今天大陆法理念化的物权体系相提并论,但它却是一体系的最初表现形态。这种以所有权为核心的物权思想导致了东西方私法的不同发展道路。

(1) 在雅典城邦的法律中,物的种类已经有几种划分。分别是土地与动产;有体物与无体物;生产性物与非生产性物;先祖传来之物与后来取得之物;公有物和神用物等。特别是土地与动产的区分,在当时至少有三个方面的意义:①保护动产与土地的法律程序不同;②对开发土地所密切相关的工具、牲畜等法国民法典中定义为immeubles par destination的东西,有特殊的处理方式;③在确定外国人是否有资格在阿蒂卡(Attica)拥有土地或房屋时,这种财产的划分具有意义。

(2) 在所有权方面,对所有的资格、共有及取得方式进行了规定。雅典奴隶无权拥有财产,但也存在类似后来罗马法中的特有财产制度(pecubium)。不过,雅典的共有制度源于财产继承,主要是共同共有形式,没有按份共有的比例规定。关于所有权的取得问题,则有十分完整的规定。这里,我们可以用图示简单介绍雅典的财产取得方式:

Ⅰ继承取得

Ⅱ其他方法取得

ⅰ原始取得①政府的出让行为;②渔、猎、战争;③发现无主物;④盗、抢(但原主为雅典市民除外)。

ⅱ传来取得①买卖;②赠予;③在特定期间内公平(undisputed)占有。

(3) 在雅典,在以下几种情况下可以依法定设定地役权:①自己的土地离公用井超过4stades>[注释]1stades相当于607-738英尺。相当于4.5加伦。>[注释]/次,一天可抽两次;②橄榄树和无花果树距邻界不得少于9英尺种苗,其它为5英尺;③蜂巢至少离邻居蜂巢300英尺以上;④地处上游,必须将给下游土地造成的排水损害控制在最小限度内。除法律设定以外,地役权还可以通过个人法律行为取得。同时,雅典也有类似罗马法usufruct(用益权)的概念,如某人的父亲可将地产的一部分用作其友的收益,直至某人成年。

从梅因对早期契约史的考察来看,契约的效力最初不是允约,使之赋予法律效力的是一种庄严仪式的允约。只是随着仪式逐渐地被省略,“最后,少数特殊的契约从其他契约中分离出来,准许不经任何仪式而缔结定约”。“这种心头约定通过外界行为而表示,罗马人称之为一个‘合约’(Pact)”或‘协议’(Convention);当‘协议’一度视为一个‘契约’的核心时,在前进中的法律学不久就产生了一种倾向,使契约逐渐和其他形式和仪式的外壳脱离。”不论希腊法中契约方面的规定对《民法大全》是否有直接的影响,有几点是可以肯定的:(1) 希腊契约法的发展,也印证了契约法由仪式到合意的发展过程;(2)希腊基本上形成了成熟民法所具有的契约法的规则;(3) 希腊商事活动中的一些习惯,体现了今天契约规则中的一些原则。

这里,我们可以从另一个角度来领会柏拉图的话,他说,完全没有沿海贸易的城市需要不到半数的民事法规(《法律篇》第8章)。因为有了贸易,就会有各种不同的民族的人民汇集到同一个国家里去,契约、财产的种类和发财致富的途径都将是不可胜数了。

5、侵权行为,往往与早期犯罪史联系在一起。雅典较早将侵权行为纳入私法调整的轨道。如《格尔蒂法典》基本上摆脱了初民社会法律的残酷性,表现出一种“法律文明”(也即一种“民法文明”)。该法典对于强暴、通奸、遗弃、妨碍诉讼等行为的处罚中,没有任何人身型刑罚,仅有关于罚金的规定。以对自由人为例,对男女自由人施以强暴者,罚其一百斯塔特(第2栏第1-4行);企图与一位在亲属保护之下的女自由人交合者,若证据确凿,罚其十斯塔特(第2栏第18-20行);与女自由人通奸者,若在其父亲的、兄弟的或其丈夫的房间中被捉,罚其一百斯塔特,若在其它房间被捉,则罚五十斯塔特(第2栏第21-25行);若独居妇女在按章送交孩子之前遗弃其子,如其败诉,她要受罚,为一个自由人孩子罚五十斯塔特(第4栏第10-15行);等等。如果说第一点说明了社会文明的话,那么,这一点又代表了一种法律文明。它至少隐含了两个方面的内容:其一,放弃对人肢体的摧残是对人自身的尊重,法律人格的观念即萌生于这种早期的人本主义思想;其二,从人身刑到财产刑,表明对财产权利的重视,是商品经济社会里财产流转加强的一种现象。这样,在侵权行为领域,不仅克服了古代同态复仇的私力救济方式,而且也摆脱了初民法律的残酷性,更多地纳入了民事救济方式。所谓“大多数场合不受刑事惩处,加害人仅向受害人交付赔偿费即可了事”。按照雅典法律,最主要的私法上的侵权行为是造成损害的行为,这并不限于人身损害,还包括对他人财产的损害。凡故意损害他人者,罚以双倍损害赔偿。并且还规定,给人以某种类型的侮辱,也构成侵害,可根据案情处以罚金。

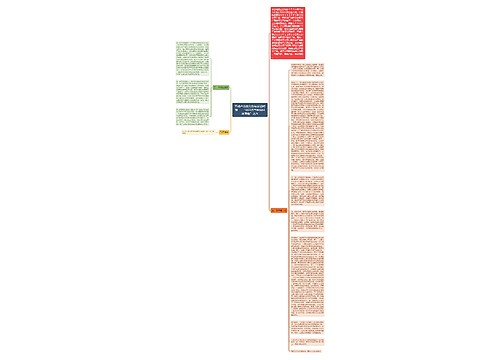

四、结语

这些说法或许也是十分正确的;但是,却并不能使我们再次把大陆法私法传统往前推进。从大陆法私法传统来看的话,只是希腊法才具有“一脉相承”的连续性,而埃及法、印度法、希伯来法及中国法等,都表现出了强烈的“异质文化”特点。——当然,这也是一个需要论证的命题。

希腊法从哪些方面塑造了大陆私法,这个问题我们已经从法律角度进行了分析。从最广泛的社会学意义上讲,我认为希腊法这三个方面的成就是巨大的:(1)塑造了一个独立人格的“人”;(2)奠定了财产私有制;(3)孕育了自然法思想。休谟曾经说过,“人的科学是其他科学的唯一基础”,完全人格的人的确立,才使大陆法私法具备了最活跃的因素;“一个社会所采取的财产权制度规定了竞争的方式”,“私有财产制度的明显特点是利用市场解决经济问题”],于是,活跃的人便有了创造性的空间;而自然法思想不仅赋予了人和财产其“自然属性”的理念,而且为大陆法私法的发展提供了“永远的精神食粮”。正是在这种意义上,希腊法才表现出了超越时空的魅力,成为大陆法私法不尽的源头。

(作者单位/北京大学法学院责任编辑/黄芝英)

【注释】

1999第六期

【参考文献】

中外法学

易继明

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心