《日本民法典》第43条规定:“法人依法律规定,于章程或捐助章程所定目的范围内,享有权利、负担义务。”依日本判例,“法人于其目的以外不享有人格。”依此,法人的民事行为能力须受其章程范围或经营范围的限制。笔者认为该规定值得商榷。

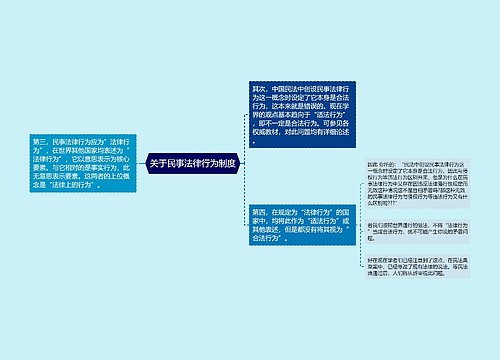

“行为能力制度旨在保护智虑不同之人,并兼顾交易安全。”“行为能力制度,原所以保护意识能力薄弱之八。”应该说,这些论断明确指出了民事行为能力制度的实质。“之所以在法律中设定行为能力制度问题,完全是为了保护无意志能力或者意志不健全者的利益,否则就没有必要设定行为能力制度问题。”而民事行为能力制度对法人主体的适用首先取决于对法人本质的认识。“持法人拟制说的学者认为,法人既为法律拟制,因此没有意思表示,也没有行为能力。”诚然,民事主体资格是由法律赋予的,然而,法律绝不能脱离社会经济生活的需要拟制出一个民事主体。因此,又产生了法人实在说。“采法人实在说者,调法人亦有团体意思或组织意思,因此意思而行为,故法人亦有行为能力。”笔者赞同第二种观点。法人是社会的客观存在,它虽不能像自然人那样用大脑进行思维并产生意思,然而,它具有独立的人格,可以通过自己的内部机构,形成不同于自然人个人的团体意思或意志。所以说,法人是有意思能力的,相应地也就有民事行为能力。

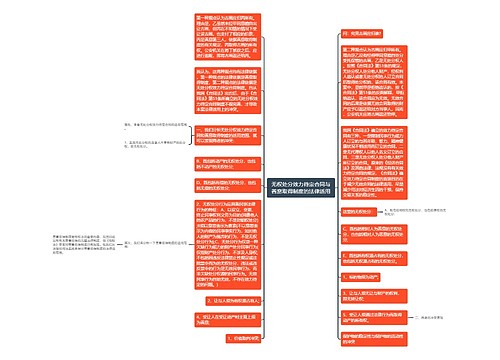

那么,法人的行为能力应否受到章程范围或经营范围的限制呢?行为能力是为有效的民事法律行为的一种地位或资格,对民事行为能力的划分一般是以意思能力的状况为基础的,而所谓意思能力是指主体对其行为的认识、判断、预期和控制能力,因此,行为能力是否受到限制主要看主体的意思能力是否健全。自然人因其年龄、智力发育程度和精神状态的差异,其意思能力有正常与缺陷的区别。然而,“法人与自然人之有婴儿、幼童、少年、成年之成长过程不同,因此法人不发生无行为能力和限制行为能力问题,法人一经登记完毕,即具有完全的民事行为能力。”也就是说,法人有效成立后就能形成团体意思或组织意思,它有意思能力并且只能是健全的。因此,法人有完全的民事行为能力,不受限制。也就是说,法人的行为只要是法人的真实意思表示并且不违反法律的强制性规定,即使超越了法人的章程范围或经营范围仍然对法人产生效力,法人应当对外享有权利或承担义务。

传统观点认为法人的行为能力要受到章程范围或经营范围的限制,一方面是为了“保护发起人或投资者的利益。设立法人的特定目的,体现了发起人或投资者的意志和利益。法人在其目的范围内进行民事活动,有利于保护发起人或投资者的利益”,另一方面是为了“确保交易的安全。法人在其范围内进行民事活动,有利于保护与法人进行民事活动的当事人的利益,确保交易的安全”。然而不断发展的商事交易社会以简便、快捷为理念,如果严格坚持法人的行为能力要受章程范围或经营范围的限制,否则越权无效,会使法人不能充分地抓住商事机会而发展自己,保护发起人或投资者的利益也就成为空谈。另外,法人越权行为无效原则迫使第三人在与法人从事交易活动之前必须查明法人的章程,了解其经营范围,否则,可能要对法人承担法律责任。而且,不管第三人在与法人从事交易活动之前是否已知悉法人的章程范围,法律一体推定其知悉,否则即应承担越权无效的不利后果。这不但加重了第三人的审查义务,而且与保护其利益的立法目的背道而驰。

在我国,结合经济体制改革的需要,为使法人的行为能力受其章程范围或经营范围限制的理论严重滞后于社会经济发展需要的矛盾从根本上得到解决,我们应放弃法人的民事行为能力应受其章程范围或经营范围限制的原则,建立法人一般民事行为能力制度,使法人“越权行为”的外部风险转化为内部风险。根据这种制度,第一,法人享有完全的民事行为能力,可以从事任何民事法律行为,即使该行为超出法人的章程范围或经营范围。第二,“法律应赋予法人及时变更经营范围的权利《这本是法人的应有权利》,然后再向工商行政管理机关补办变更手续。”但是在法人一船民事行为能力制度下法人要承担一定的风险责任,即如果法人的行为因其他原因被认定为无效时,法人要承担返还财产、赔偿损失、将财产收归国家、集体所有或者返还第三人的法律后果。第三,要通过完善法人内部治理结构、完善民事赔偿责任制度保护中小股东的合法权益。在法人一般民事行为能力制度下,法人“越权行为”的风险由外部转移到内部,因此应完善法人内部治理结构,加强法人内部权力制衡,以防止和避免侵害中小股东合法权益情况的发生。同时,由于我国《公司法》和《证券法》对民事赔偿责任制度只作了原则性规定,与法人一般民事行为能力制度的要求是不相适应的,必须加以完善。