听证会侵害了救济权思维导图

我没你想的那样坚强

2023-02-22

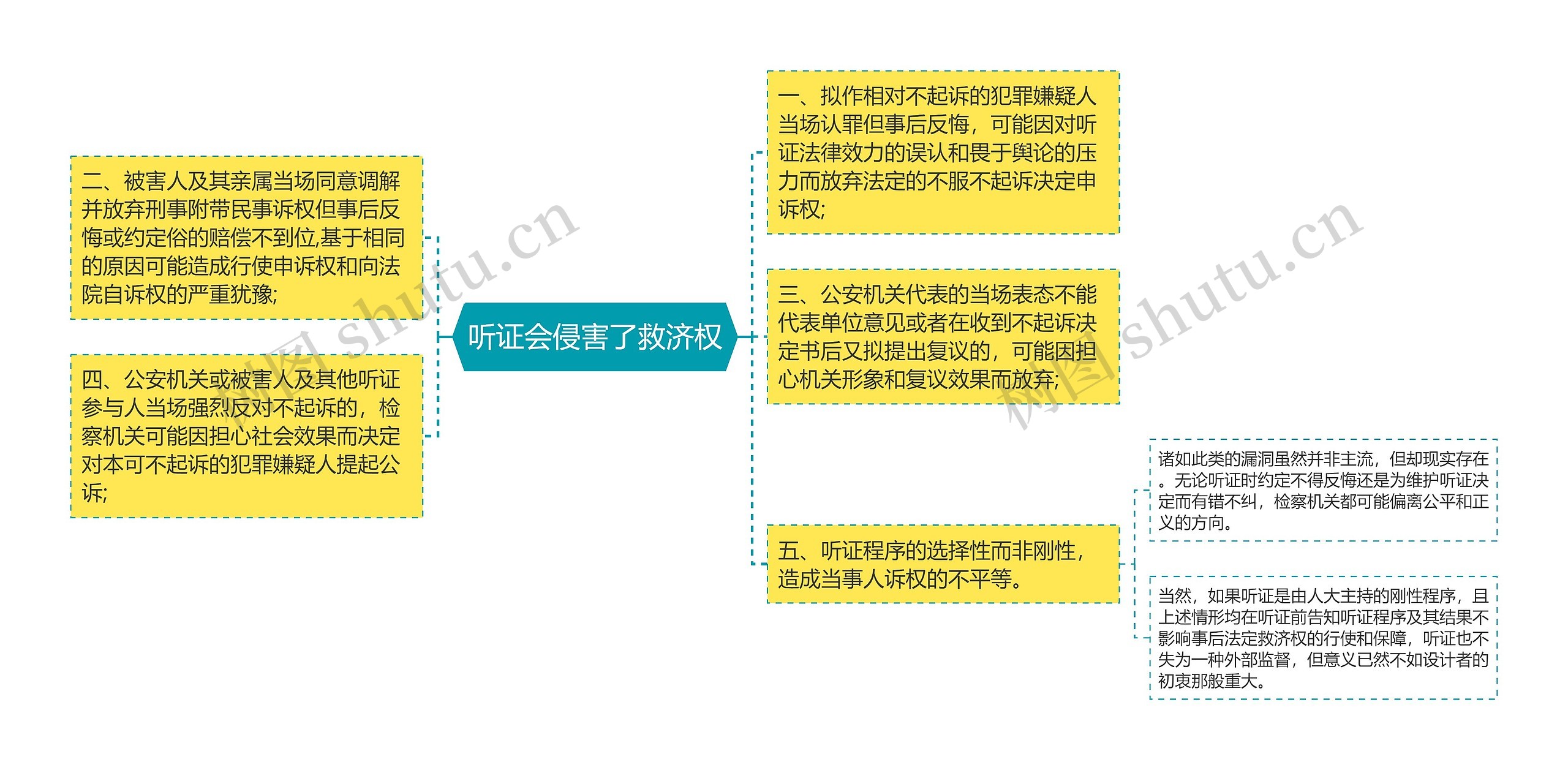

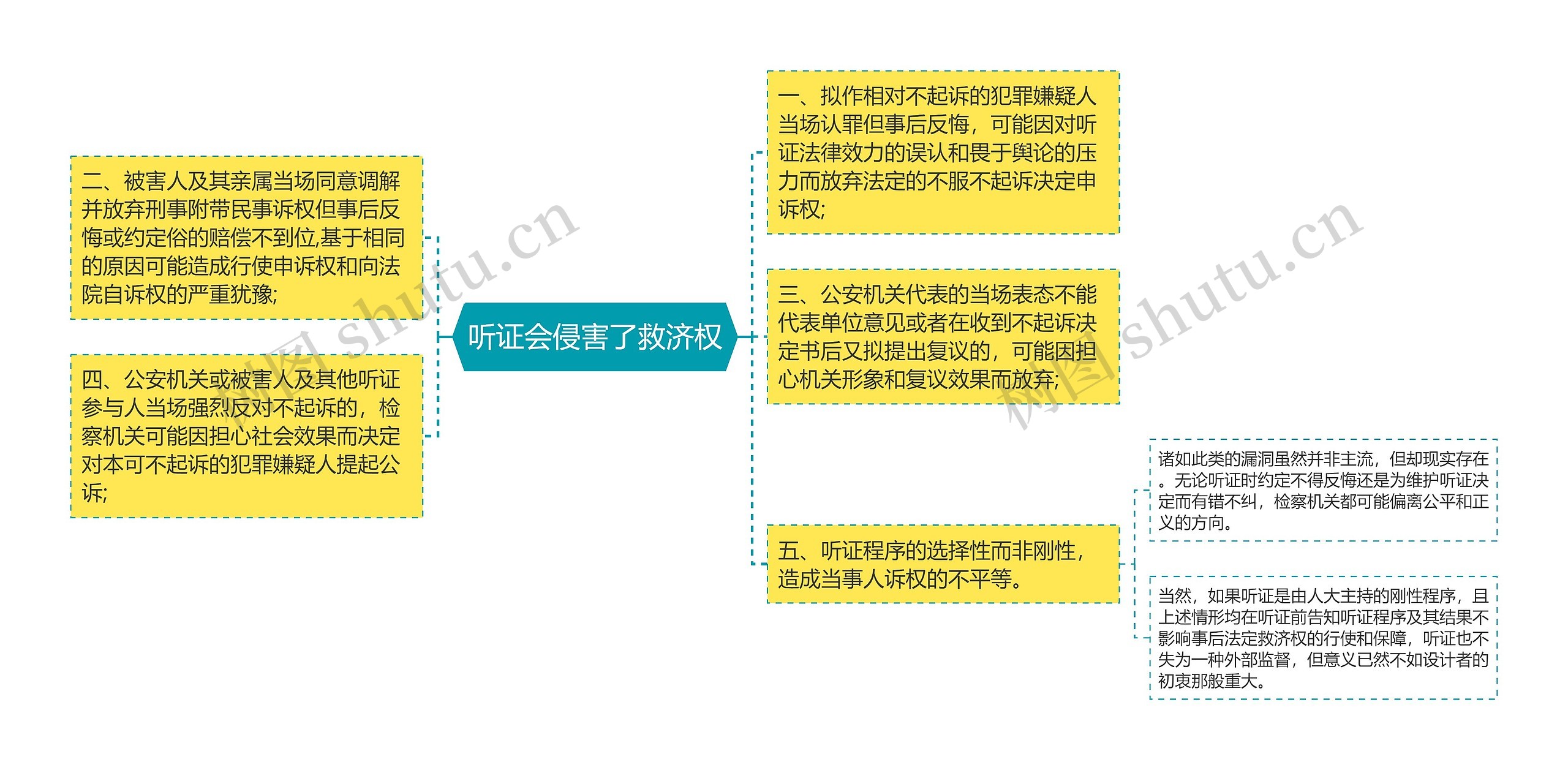

无救济就无权利。对司法民主化的防腐和纠错功能的追求,不能以牺牲案件当事人的诉讼权利为代价。看似改良和完善的不起诉听证程序,忽视了对以下几种情形的救济权所构成的侵害:

树图思维导图提供《听证会侵害了救济权》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《听证会侵害了救济权》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:49a75f092a7d6d4c39ef59b2f2e4cf76

无救济就无权利。对司法民主化的防腐和纠错功能的追求,不能以牺牲案件当事人的诉讼权利为代价。看似改良和完善的不起诉听证程序,忽视了对以下几种情形的救济权所构成的侵害:

树图思维导图提供《听证会侵害了救济权》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《听证会侵害了救济权》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:49a75f092a7d6d4c39ef59b2f2e4cf76