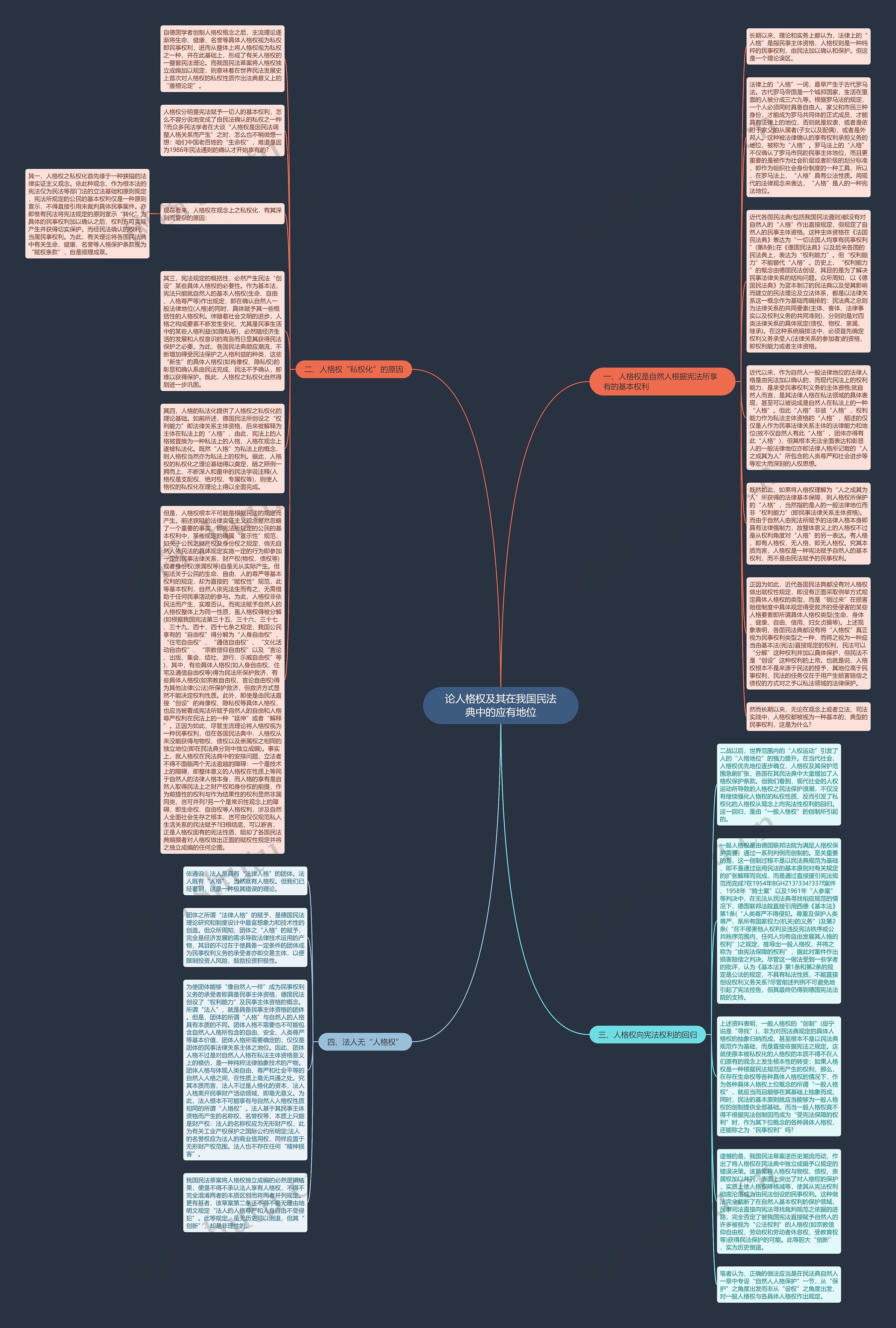

长期以来,理论和实务上都认为,法律上的“人格”是指民事主体资格,人格权则是一种纯粹的民事权利,由民法加以确认和保护。但这是一个理论误区。

法律上的“人格”一词,最早产生于古代罗马法。古代罗马帝国是一个城邦国家,生活在里面的人被分成三六九等。根据罗马法的规定,一个人必须同时具备自由人、家父和市民三种身份,才能成为罗马共同体的正式成员,才能具有法律上的地位,否则就是奴隶,或者是依附于家父的从属者(子女以及配偶),或者是外邦人。这种被法律确认的享有权利承担义务的地位,被称为“人格”。罗马法上的“人格”不仅确认了罗马市民的民事主体地位,而且更重要的是被作为社会阶层或者阶级的划分标准,即作为组织社会身份制度的一种工具,所以,在罗马法上,“人格”具有公法性质。用现代的法律观念来表达,“人格”是人的一种宪法地位。

近代各国民法典(包括我国民法通则)都没有对自然人的“人格”作出直接规定,但规定了自然人的民事主体资格。这种主体资格在《法国民法典》表达为“一切法国人均享有民事权利”(第8条);在《德国民法典》以及后来各国的民法典上,表达为“权利能力”。但“权利能力”不能替代“人格”。历史上,“权利能力”的概念由德国民法创设,其目的是为了解决民事法律关系的结构问题。众所周知,以《德国民法典》为蓝本制订的民法典以及受其影响而建立的民法理论及立法体系,都是以法律关系这一概念作为基础而编排的:民法典之总则为法律关系的共同要素(主体、客体、法律事实以及权利义务的共同准则),分则则是对四类法律关系的具体规定(债权、物权、亲属、继承)。在这种系统编排法中,必须首先确定权利义务承受人(法律关系的参加者)的资格,即权利能力或者主体资格。

近代以来,作为自然人一般法律地位的法律人格是由宪法加以确认的,而现代民法上的权利能力,是承受民事权利义务的主体资格;就自然人而言,是其法律人格在私法领域的具体表现,甚至可以被说成是自然人在私法上的一种“人格”。但此“人格”非彼“人格”,权利能力作为私法主体资格的“人格”,描述的仅仅是人作为民事法律关系主体的法律能力和地位(故不仅自然人有此“人格”,团体亦得有此“人格”),但其根本无法全面表达和彰显人的一般法律地位亦即法律人格所记载的“人之成其为人”所包含的人类尊严和社会进步等等宏大而深刻的人权思想。

既然如此,如果将人格权理解为“人之成其为人”所获得的法律基本保障,则人格权所保护的“人格”,当然指的是人的一般法律地位而非“权利能力”(即民事法律关系主体资格)。而由于自然人由宪法所赋予的法律人格本身即具有法律强制力,故整体意义上的人格权不过是从权利角度对“人格”的另一表达。有人格,即有人格权,无人格,即无人格权。究其本质而言,人格权是一种宪法赋予自然人的基本权利,而不是由民法赋予的民事权利。

正因为如此,近代各国民法典都没有对人格权做出赋权性规定,即没有正面采取例举方式规定具体人格权的类型,而是“倒过来”在损害赔偿制度中具体规定得受救济的受侵害的某些人格要素即所谓具体人格权类型(生命、身体、健康、自由、信用、妇女贞操等)。上述现象表明,各国民法典都没有将“人格权”真正视为民事权利类型之一种,而将之视为一种应当由基本法(宪法)直接规定的权利,民法可以“分解”这种权利并加以具体保护,但民法不是“创设”这种权利的上帝。也就是说,人格权根本不是来源于民法的授予,其地位高于民事权利,民法的任务仅在于用产生损害赔偿之债权的方式对之予以私法领域的法律保护。

然而长期以来,无论在观念上或者立法、司法实践中,人格权都被视为一种基本的、典型的民事权利,这是为什么?

U182637395

U182637395

U381614141

U381614141