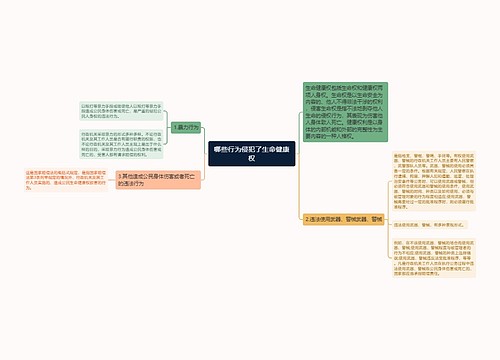

生命权价值的再探讨思维导图

待我归兮

2023-02-22

探讨

价值

生命权

生命

义务

损害赔偿

法律

自杀

侵害

民法

人身权

生命权

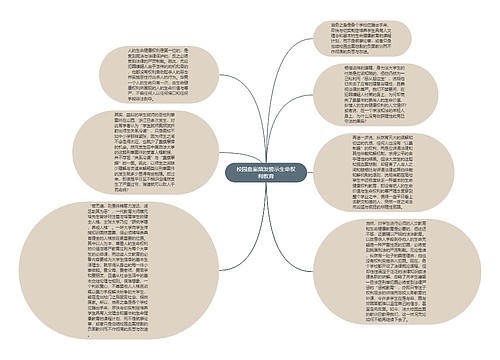

一、生命权价值的法律特征

树图思维导图提供《生命权价值的再探讨》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《生命权价值的再探讨》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5c3b380c8ed83c790f6c57425cd6b012

思维导图大纲

相关思维导图模版

生命权价值的再探讨思维导图模板大纲

生命权的主体客体均为人自身,具有高度同一性。生命是人格载体。为维持主体的法律地位,法律不允许“把生命直接作为实现任何进一步目的之途径”, [1]即使生命权主体本身对客体并无全面的支配效力。生命权不能被抛弃,也不可被转让。依人格平等原则可知生命价值也应无高低贵贱之分。生命权是与生俱来的权利,生命权的内容也无法作全面完整的列举。生命是自然人享有一切权利的前提,自然人的任何其他权利均须附有生命权这一“法定条件”,即便以主体所拥有的一切权利或利益也无法换回生命,侵害生命权会导致主体权利能力的丧失,自然人一切权利随之消灭,其损害无法准确计量,生命权优先于其他权利在逻辑上不证自明。正因为生命权主体客体同一,生命与人格具有同步性,生命权之积极价值反而较少被注意,民法学者更多关注的也是生命权被侵害后的民事责任问题。生命权的丧失意味着自然人本人已不可能享有救济性权利,以由受害人主张损害赔偿请求权为主要救济手段的侵权法对生命权之救济力度明显捉襟见肘。

因此,基于生命权的特殊性,生命权的价值有积极价值、消极价值之分。前者是主体积极行使生命权直接体现出的价值,后者是生命权被侵害后通过救济措施,主要是损害赔偿,从消极层面间接体现出的价值。

生命权的积极价值具备优先性。在宪法确立的价值秩序中,相较于其他法益(尤其是财产性的利益) ,人的生命或人性尊严有明显较高的位阶。 [2]人格权优先于财产权是维持现代民法体制的关键性基础,其中“生命权又为法律保护的最高法益”。 [3]为了社会公共利益也不能牺牲个体的生命权,生命权因此成为不可被克减的权利。当意思自治与生命法益冲突时,意思自治也需退居劣位。

生命权的消极价值具有不可评估性。自然意义的生命是纯粹生物学意义的生命,生物体所具有的活动能力。社会意义的生命是情感、社会评价的生物载体,是人的生存尊严和意义之所在,是连接全部社会关系的物质中介。两种意义上的生命均具有极端复杂性、不可认知性,其中蕴含的价值皆具有不可评估性。法律规范中的生命主要指社会意义的生命。依此进行规范设计更加重视生命权在社会秩序中的地位,因此自然人当然享有的自杀权会被社会秩序观所否定。在侵害生命权的损害赔偿中,只能是第三人作为请求主体,法律只能重视生命所联系的社会关系的重整。然而,法律又不能全部按照社会意义规范生命权,否则容易丧失最起码的人道主义关怀。例如,完全失去知觉的植物人、毫无治愈希望的病人,只要在医学上仍然活着,医院或病人家属不能据此而中止医治。

二、生命权的优先性

面对利益冲突法律必须作出优先劣后的选择,当生命权与其他法益冲突时,生命权应具有优先性,这种优先性在规范上表现为:

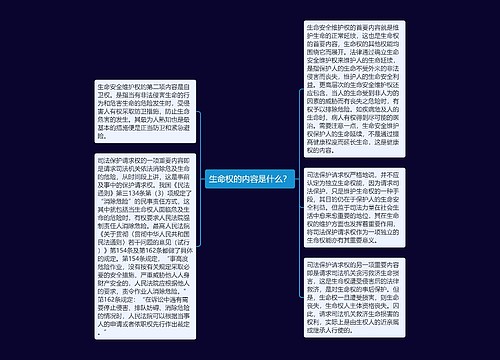

(一)生命权是不可克减的权利

生命权属于不可克减的权利,即使为了社会公共利益或者在紧急情形下也不能被限制和征收。 [4]

(二)生命防卫权

现代法中,为保全生命权,自然人有权紧急避险、正当防卫,即便由此对他人的财产权、生命权以外的人身权造成侵害,也可在民法、刑法上构成免责事由;行为人甚至对危及生命权的不法侵害享有无限防卫权,在紧急情况下,可采取造成不法侵害人死亡的防卫措施。对此,我国《刑法》第20条第3款有明文规定。

(三)以生命权为客体的受害人同意无效

为维持当事人意思自治原则这一私法的根本原则,在侵权法中,受害人同意一般可成为阻却违法事由,可免除行为人的责任。然而,以生命权为客体的受害人同意通常不产生法律效力。

1. 自杀的违法性

自杀完全可属于当事人真实意愿之结果,但此时的受害人同意违反了公序良俗而无效 [5]。对自己的生命的侵犯同时意味着是反对公众法益时,同意的效力就被排除。 [6]“自杀秀” [7]具有双重违法性:其以自杀为手段是违法的;其将自杀与某种目的相关联并造成严重的社会后果属于扰乱社会秩序、违反社会公共利益的行为。这表明生命权绝非完全意义上的支配权;自杀也属违法行为,只不过这种违法行为尤其是自杀已遂的情形已无法或无必要追究责任。例外的情形是,战场上奋不顾身杀敌而英勇献身、为履行消防职责冲入火场殉职等行为因为完全符合社会公共利益要求而不具有违法性。

2. 参与自杀行为的违法性

参与自杀行为指自杀人本身确有自杀意思,但却是在他人的积极行为帮助下实现了自杀结果,表现为教唆自杀、帮助自杀、嘱托杀人、同意杀人等情形。自杀行为本身就是违法的,参与自杀行为的违法性则表现为助成违法行为的实现。

3. 约定自杀的违法性

约定自杀不同于参与自杀,是履行约定义务的自杀行为。现实中表现为:其一,殉情自杀约定,如果双方约定为情自杀,这种约定因以相互处分生命权而无效。如果其中存在帮助自杀行为,则帮助行为也具备违法性,帮助自杀行为可构成杀人罪。其二,紧急避险中的约定自杀。例如,A、B、C三人在洞穴探险中,地基崩溃,入口堵塞。挖开洞穴需20天,但三人所带粮食只够生活10天。于是A提出,三人进行抽签决定输赢,二位赢者杀死输者以其肉维持生命。A 由于抽签失败而被杀。 [8]这种抽签定生死的协议(可属于射幸合同)也应无效。

(四)保护生命权的义务

生命权的优先价值须从相对方的保护义务体现出来。保护生命权的义务不能仅限于结果义务还应包括那些严重危及身体健康安全的行为义务,无论侵害生命权之死亡结果既遂或未遂,只要行为上存在害及生命的可能或目的,均属于违反了保护生命权的义务。这些义务可分为公法上的保护义务及私法上的保护义务。这些保护义务既包括了消极的不作为义务,也包括了积极的救助义务。以下侧重分析积极的保护义务。

1. 公法上的保护义务

所有的国家机关都应当积极地保护生命 [9]。在立法上,涉及生命权的立法应由全国人民代表大会制定法律,所谓“撞了白撞”的法规不应产生法律效力。国家应尽量废除死刑,不得已保留的死刑制度中应避免出现“对非暴力犯罪行为适用死刑”的状况 [10]。在司法上,非经正当审判、适用严格程序不能适用死刑,由此而言,最高人民法院收回死刑核准权之举实值赞成。在行政上,涉及生命安全的事项须经严格的行政许可以提高市场准入门槛确保生命安全。 [11]警察负有救助生命的义务,违背救助义务可产生国家赔偿责任。 [12]

2. 私法上的保护义务

特殊行业工作人员依法负有积极救助生命的义务,医师不能因为患者未交医疗费等理由而见死不救。 [13]按照诚实信用原则的要求,合同当事人负有保护相对人生命权的附随义务或先合同义务等。从事经营活动的民事主体未尽安全保障义务导致生命权受侵害的,需要承担侵权责任。 [14]在劳动法上,用人单位应采取积极的安全保障措施预防工伤事故发生,避免职业病,一旦发生工伤,用人单位应采取措施使其得到及时救济。 [15]

3. 救助生命的道德义务

尽管在道德上每位社会成员均负有见义勇为、救死扶伤的义务,但法律却不宜规定普通社会成员对他人所遭受的死亡危险负有积极的救助义务,普通人的“见死不救”也不能成为违法行为。 [16]惟须指出,通常情况下当法律义务与道德义务发生冲突时,当事人应履行法律义务,但当保护生命权的道德义务与法定义务冲突时,道德义务可居于优先地位。例如,医生本应负有告知患者真实病情的法定义务,但是如病人知情后会不堪打击、加速死亡,则医生可从道德良心出发隐瞒其真实病情而不构成对法定义务的违反。因为挽救生命的道德义务优先是实质正义的要求,挽救生命可以实现社会公共利益,为履行此项道德义务可以违背法律义务。需要指出的是,挽救生命的道德义务优位于法律义务只限于抗辩,不授予义务人强制履行力。

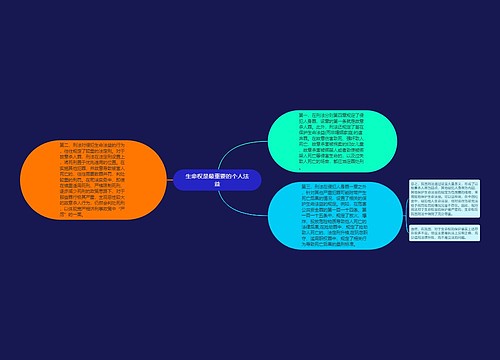

(五)生命权并非绝对优先的权利

生命权具有优先性并不意味着生命权是优先于任何法益的绝对优先权。在公众道德观中,生命权并非绝对优位,所谓“宁为玉碎,不为瓦全”也一直为人们津津乐道。在法律上,生命权也绝非在任何情况下均优位于所有其他权利,例如,国家可在刑法上设置死刑,依法剥夺生命权。应该特别指出的是,由于自然人的生命处于同样等级,不同的生命权之间也不具备优先性。

首先,生命价值不存在质的差别。为保全自身生命权而侵害他人生命权的行为不具备免责效力,法律不承认为保护自身的生命权而牺牲他人的生命权的行为的合法性,即便在紧急状态下也不例外。 [17]其次,生命价值无法在量上比较,即不得根据自然人生命的数量进行权衡,不能说为了挽救多数人的生命,少数人负有牺牲生命的义务。 [18]最后,数人陷入共同生命危险中,客观上已无法确保全体的共同生存,而任何一位或数位的牺牲可能导致其他人的存活。此时,并无理性标准确定危险共同体中的某人存在牺牲义务, [19]无论在伦理、法律上均存在选择难题。

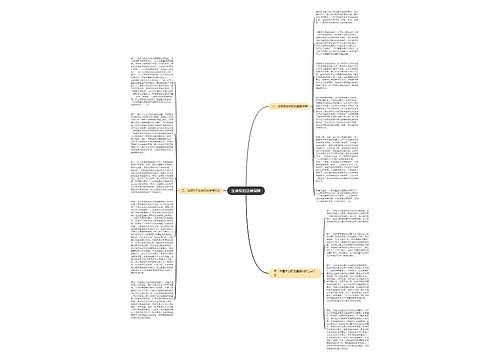

三、生命权的不可评估性

侵权法以实现矫正正义为根本宗旨,其规范目的主要在于通过对权益侵害的事后补救,将救济限定在补偿原告的损害所必需的范围内,以恢复被不法行为扰乱的原状。 [20]生命权被侵害时,矫正正义的依托主体已不存在,恢复原状的目的已无法实现,侵权法的功能注定要落空。

(一)生命损害赔偿规范设计之失灵

首先,损害赔偿不能全面恢复生命损害。在侵害生命权致死的场合,主体资格丧失,其无法主张对生命本身的损害,价值上无限大的事物反而变得没有任何赔偿价值。 [21]申言之,生命价值本不可以与折算为金钱的损害赔偿之间划等号。将生命价值简化为损害本身属于经折扣后的生命价值,其规范重点只能是弥补相关费用的支出与未来可得利益的丧失而不是对生命的恢复:由于死亡费用的支出可能远低于致残,这在表面上造成了法律责任的失衡状态。离开了刑法等公法上的责任,加害人致人死亡所受惩罚要比“仅”致人重伤好得多。 [22]在未来可得利益丧失层面上,一定程度上法律将生命简约为经济单位( economic unit)而非具有伦理目的和追求生活享受的人 [23],从而极大程度上降低了可能的生命质量,例如法律根本不考虑死者生命享受利益之损失,也不考虑死者未来可能存在的各种生活机会的丧失。 [24]总之,法律不能在生命价值与财产价值之间建立等式,生命损害无法进行等值赔偿而只能以更趋近于生命价值进行赔偿。

其次,侵害生命权的损害赔偿计算标准的客观化是对生命价值的进一步折扣。按照全面赔偿原则,损害赔偿应尽量采取主观标准计算损害。然而生命权的主观价值是无穷大的,评估无穷大的主观价值显然超越了法律的限度。因而总体而言,依仗社会标准评估生命权的客观价值是法律不得不作出的次优选择,尽管客观标准不能真实全面反映生命的主观价值。然而,为达到提高诉讼效率、降低诉讼成本等目的,以客观标准确定生命损害赔偿存在概括化、抽象化的趋势。而概括性、抽象性赔偿给人制造了给人命定价的假象,与生命的无价性渐行渐远。且按照客观标准确定生命损害赔偿必定需要依据死者的身份、地位确定赔偿标准,产生“同命不同价”现象,势必对经济弱势群体(例如,老人、家庭主妇、儿童、农民)构成歧视, [25]进而与社会道德伦理观念发生冲突。

最后,侵害生命权的损害赔偿请求权主体只能是第三人。这决定了生命权消极价值确定机制的间接性、非全面性。世界上绝大多数国家都不承认对生命本身进行赔偿,即便是承认生命本身可成为损害赔偿客体的国家(例如葡萄牙) ,实际上也是以赔偿生命的名义进行对第三人赔偿。依此派生出的损害赔偿规范设计存在僵化倾向。其一,第三人请求权的目的不是“以钱赔命”,而在于维护继承利益或受扶养利益。关于第三人主张损害赔偿请求权的理论基础,继承丧失说认为,侵害生命无疑是侵害被害人之本来可以存在的剩余生命(余命) ,而因余命丧失导致收入受损进而致使继承人丧失继承利益,基于此可主张损害赔偿请求权。而扶养丧失说认为,侵害生命导致第三人受扶养权利的损失,此时与其说是生命权被侵害发生之损害赔偿债权,毋宁谓为因特定身份关系的人的身份权被侵害发生的债权。 [26]多数立法例不主张对继承利益与扶养利益一并赔偿,解释上主张通过选择权说或请求权竞合理论抑制第三人获得双重利益, [27]从而使本来无价的生命赔偿还不得不进行折扣。其二,无论采取“扶养丧失说”抑或“继承丧失说”,都难免依“死者的身份重估价值”之弊,这将是对法律的更大的不恭 [28],由此引发“同命不同价”等争论就在所难免。其三,为避免第三人损害赔偿范围的无限扩大,从“诉讼闸门”等理论出发,侵权法基本上将第三人限定于死者的近亲属或家庭成员而不涉及到其他社会领域,使得本就不全面的生命权价值评估方式更加不充分。

(二)规范失灵之对策

首先,侵权法制度内的对策。侵权法不能对生命价值提供全面救济的根本原因是生命本身难以获得赔偿。显然,制度内对策的最直接有效的方案应该是将生命本身纳入损害赔偿范围。 [29]然而此一方案会因为与“受害人主体资格丧失后就不能享有请求权”等民法内设前提构成冲突,硬要推行反而会破坏民法制度的体系性、安定性,改良成本过大。在维持现有制度框架基本不变的前提下,特别是为解决“撞残人不如撞死人合算”(生命损害赔偿额低于健康损害赔偿额) 、“同命不同价”等不合理问题,法官应将加害行为所造成的财产上的及非财产上的损害视为不可分的整体,借助非财产损害赔偿的弹性机制补充现有制度的缺陷。 [30]具体而言:其一,应该提高生命损害赔偿中的非财产损害赔偿的额度,使生命损害赔偿的总额最起码超过造成严重伤残的损害赔偿总额。其二,如果因受害人生前实际收入与平均收入间有差距等原因导致生命损害赔偿额过低时,应提高非财产损害赔偿额。其三,如果在同一案件中存在多位死者,因为死者身份不同导致死亡损害赔偿总额存在明显差别时,法官应发挥自由裁量权提高总额低者的非财产损害赔偿的数额,以尽量实现同命同价。

其次,侵权法制度外的对策。生命权是兼具公权私权性质的权利,需从公私法多层面考察才能折射出其价值。尤其针对故意杀人等恶性犯罪行为,单纯靠侵权法提供救济明显不足。 [31]即便“侵害生命权的损害赔偿额是极巨大的天文数字”也难以弥补当事人的损失。同时,极高的赔偿数额往往远高于侵权人的实际偿付能力,最终法律不得不采取有期徒刑或死刑等刑罚措施作为补救。 [32]在承认刑事责任对侵害生命权的救济的不可或缺性的同时,在必要的情形下法律应适度承认刑事责任与民事责任的互相转化机制,对于非故意侵害生命权致死的情形,将损害赔偿的额度及执行情形作为降低刑罚措施的情节。 [33]

此外,为克服矫正正义之弊,特别是在分配正义理念及福利国家思想影响下,现代国家多通过在侵权法制度外设立商业保险、社会保险、社会安全制度等,以形成多层次的综合性损害救济体系。通常情况下,综合性救济体系中存在多种损害救济之间的协调问题,以避免使受害者获得不当利益,但是在生命损害赔偿中,不应过多考虑多种救济间的协调,应允许它们并存。

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心