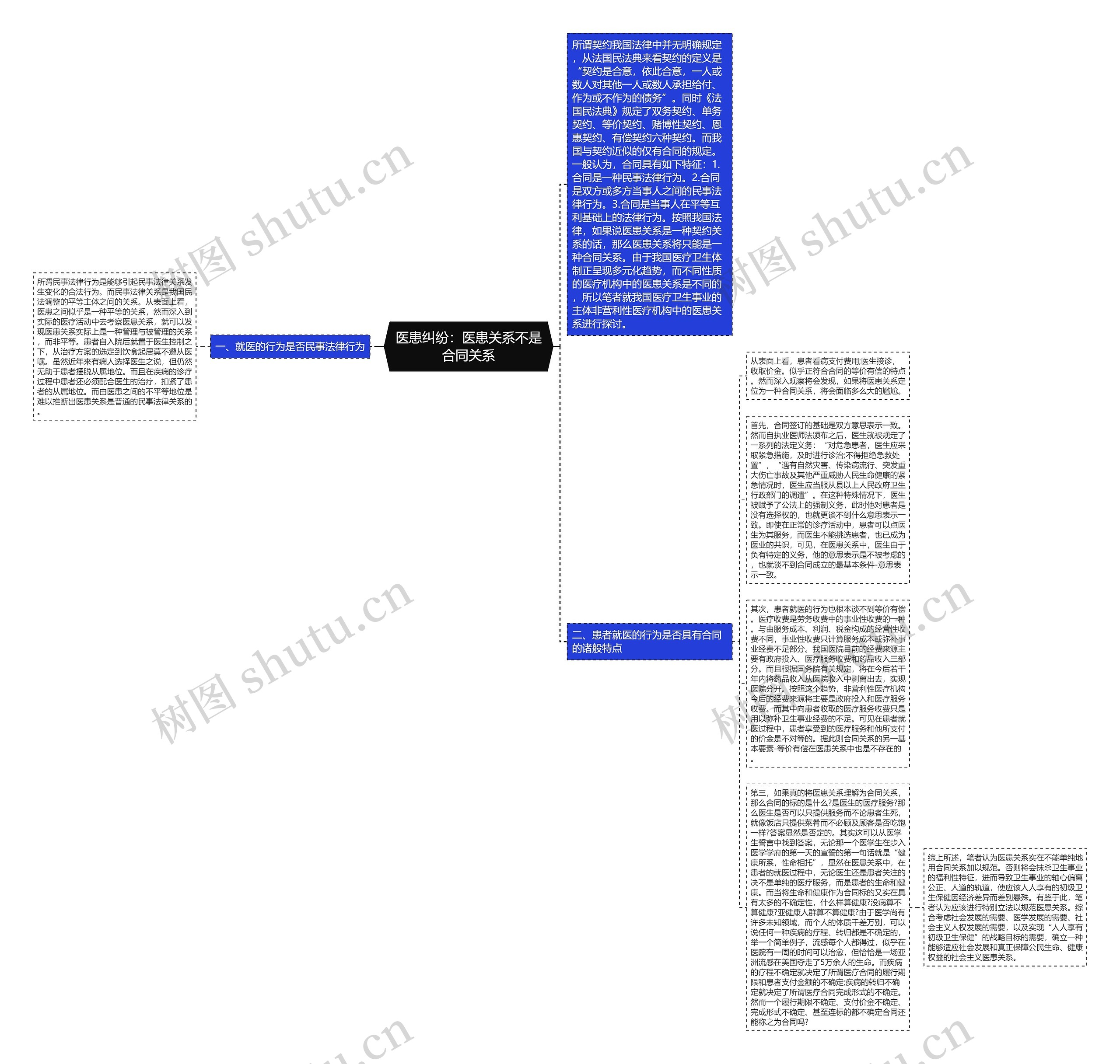

从表面上看,患者看病支付费用;医生接诊,收取价金。似乎正符合合同的等价有偿的特点。然而深入观察将会发现,如果将医患关系定位为一种合同关系,将会面临多么大的尴尬。

首先,合同签订的基础是双方意思表示一致。然而自执业医师法颁布之后,医生就被规定了一系列的法定义务:“对危急患者,医生应采取紧急措施,及时进行诊治;不得拒绝急救处置”,“遇有自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时,医生应当服从县以上人民政府卫生行政部门的调遣”。在这种特殊情况下,医生被赋予了公法上的强制义务,此时他对患者是没有选择权的,也就更谈不到什么意思表示一致。即使在正常的诊疗活动中,患者可以点医生为其服务,而医生不能挑选患者,也已成为医业的共识,可见,在医患关系中,医生由于负有特定的义务,他的意思表示是不被考虑的,也就谈不到合同成立的最基本条件-意思表示一致。

其次,患者就医的行为也根本谈不到等价有偿。医疗收费是劳务收费中的事业性收费的一种。与由服务成本、利润、税金构成的经营性收费不同,事业性收费只计算服务成本或弥补事业经费不足部分。我国医院目前的经费来源主要有政府投入、医疗服务收费和药品收入三部分。而且根据国务院有关规定,将在今后若干年内将药品收入从医院收入中剥离出去,实现医院分开。按照这个趋势,非营利性医疗机构今后的经费来源将主要是政府投入和医疗服务收费。而其中向患者收取的医疗服务收费只是用以弥补卫生事业经费的不足。可见在患者就医过程中,患者享受到的医疗服务和他所支付的价金是不对等的。据此则合同关系的另一基本要素-等价有偿在医患关系中也是不存在的。

第三,如果真的将医患关系理解为合同关系,那么合同的标的是什么?是医生的医疗服务?那么医生是否可以只提供服务而不论患者生死,就像饭店只提供菜肴而不必顾及顾客是否吃饱一样?答案显然是否定的。其实这可以从医学生誓言中找到答案,无论那一个医学生在步入医学学府的第一天的宣誓的第一句话就是“健康所系,性命相托”,显然在医患关系中,在患者的就医过程中,无论医生还是患者关注的决不是单纯的医疗服务,而是患者的生命和健康。而当将生命和健康作为合同标的又实在具有太多的不确定性,什么样算健康?没病算不算健康?亚健康人群算不算健康?由于医学尚有许多未知领域,而个人的体质千差万别,可以说任何一种疾病的疗程、转归都是不确定的,举一个简单例子,流感每个人都得过,似乎在医院有一周的时间可以治愈,但恰恰是一场亚洲流感在美国夺走了5万余人的生命。而疾病的疗程不确定就决定了所谓医疗合同的履行期限和患者支付金额的不确定;疾病的转归不确定就决定了所谓医疗合同完成形式的不确定。然而一个履行期限不确定、支付价金不确定、完成形式不确定、甚至连标的都不确定合同还能称之为合同吗?

综上所述,笔者认为医患关系实在不能单纯地用合同关系加以规范。否则将会抹杀卫生事业的福利性特征,进而导致卫生事业的轴心偏离公正、人道的轨道,使应该人人享有的初级卫生保健因经济差异而差别悬殊。有鉴于此,笔者认为应该进行特别立法以规范医患关系。综合考虑社会发展的需要、医学发展的需要、社会主义人权发展的需要,以及实现“人人享有初级卫生保健”的战略目标的需要,确立一种能够适应社会发展和真正保障公民生命、健康权益的社会主义医患关系。