书名中的“开端”(initiation)一词其实有多层含义。从医学院毕业并获得许可证后,新晋医生都要以住院医师身份接受专业训练。实习期不仅是通向职业资格的必经之路,更像是加入医生大家庭的入职仪式。“从医之初要走过一段异常艰辛的历程,充满传奇色彩,”约哈尔在书的开头这样写道,“对许多医生来说,实习期是职业生涯最难熬的日子。每周要工作80小时甚至更长的时间,每隔四个晚上就得通宵待命,人永远处于精疲力竭的状态,身边没有家人和朋友的陪伴,更无从享受美食与性爱之欢。”

因为得到两大传统意见的支持,这种做法一直以来都被认定是合理的。理性派提出,残酷的训练最终能使医生从中获益。对大多数人来说,从医学院毕业才真正意味着医学教育的开始。而感情派则认为,传统就是不可颠覆的,很多老资格医生都有这么一种根深蒂固的想法,“我当年都熬过来了,现在轮到你了。”住院实习期和大学兄弟会的入会仪式颇为相似,实习医生和新会员都要经历重重折磨,两者都曾闹出人命。曾有人试图修改法律以保证人员安全,结果都不了了之。法律可以修改,要取消惯例却实属不易。在大学校园,有少数学生因为不堪捉弄而丢了性命;在医院,极度疲劳的实习医师却害得一些患者撒手西天。

约哈尔在书中记录了自己的实习生活,并将童年时光、家族历史、先前的学习和工作体会穿插其间。叙述中,约哈尔把个人经历及医学教育和医疗保健的一并介绍给读者。对于实习的整个过程及其结果——医生的冷漠麻木,约哈尔在书中大多持批评态度,但他在结尾部分也表示,实习制度或多或少有其可取之处。

在美国医学界,印度籍医生和有印度血统的医生为数众多,对此人们已习以为常。如今,这一势力在美国媒体中也日益显现:出生于新德里的桑杰·谷普塔(SanjayGupta)在美国长大,目前担任美国有线电视新闻网(CNN)的首席医疗记者,为数以百万计的观众提供实用医疗资讯,他的形象和声音也为美国民众熟悉。身为执业医生的安图尔·伽万德(AtulGawande)在哈佛医学院任教,他为《纽约客》杂志撰写了大量文章,记述个人经历并发表独到见解——这些文章经结集汇编,迄今为止已出版了两本优秀书籍。约哈尔一家和医学也有着深厚的渊源:他的外祖父、兄弟、妻子和岳父都是医生。在这样的环境里,约哈尔能够对医生这一职业开展细致入微的观察,但他的观点中也难免带有偏见。

约哈尔能以坦诚的态度讨论个人和整个行业的过失,他的背景也许是一大因素。和谷普塔、伽万德一样,约哈尔有一定的新闻功底。他从学医开始就担任记者一职,在过去十余年间坚持就医学教育和实践的相关话题抒发己见。

本书最突出的优点就在于作者能开诚布公,畅所欲言,不刻意遮遮掩掩。在叙述个人经历时,作者并没有多加修饰——诸如质朴的家人、专注的儿子、骄傲的医生、高贵的职业、最终的胜利云云;相反,约哈尔带给读者许多琐碎的、却又非常有趣的私人细节。例如,约哈尔的父亲是一名拥有博士学位的植物遗传学家,作者形容他“总是愤愤不平,固执己见,动不动就和同事闹矛盾。”因为没能获得终身职位,约哈尔的父亲大为光火,并将失败归咎于美国社会的种族歧视。于是,他鼓励儿子攻读医学,对医生这个职业大加赞赏却又对从业者嗤之以鼻。约哈尔告诉读者,“父亲认为他们就是一群骗子。”作者描写母亲时也完全没有浪漫的调子。“她是一个典型的印度母亲,充满爱心,温柔体贴,忠心耿耿,却同样眼光短浅,除了自己家的事情什么也不关心。一直以来她和父亲并肩战斗,把三个孩子养大成人,在实验室做技术工。待遇和以前相比差了一大截,但她努力求得一家的生存。母亲牺牲了自我,只为父亲能专心撰写教科书,事实上父亲的书一年也卖不掉几本。”

对于自己的过失和缺点,约哈尔也表现得相当坦诚,实为本书的可取之处。书中对实习生活的描写并非只有辛苦劳累的老生常谈;相反,作者讲述了自己是如何与生理疾病和精神忧虑的双重压力做抗争,最终通过实习期的。书写这些内容不是为了博得人们的同情,而是让人们意识到一个核心的问题的存在,即约哈尔提出的“抑郁”。

约哈尔的散文趋于华丽,但在他的描述中,往往穿插着若干诗意的文字。为了让文风不至于带上问候卡片诗歌的风格,约哈尔会对该章节进行调整,或运用一些其他元素增添趣味,甚至不惜自贬。“周遭的空气厚重而寂静,”他在一段重复段中这样写道,“人行道边,怒放的郁金香越过树园的大门,好像从坟墓里伸出的一只只手。我脱下外套担在肩头。衣服里的东西都被甩出来,撒了一地。”

本书对事实的记载和写作的组织结构更令人疑惑。约哈尔回顾的实习生活已经过去十多年了,书中的一些部分曾刊登于《纽约时报》、《新英格兰医学期刊》(TheNewEngland Journal ofMedicine)及英国医学杂志《柳叶刀》(TheLancet)。在前言章节中,作者这样说道,“为保持连贯性,本书在叙述过程压缩了某些时间,或对事件发生的先后顺序进行了调整。在极少数情况下,我会运用综合勾画手法来更好地表现我的经历。”

此外,文章的失误还与强调重点和连贯性有关。早些时候,读者知道约哈尔在伯克利大学有个名叫莉萨(Lisa)的女友。她被确诊患有致命的自体免疫失调性狼疮,于是我们读到这样一段文字,约哈尔“喃喃低语着,希望有一天她的病可以痊愈,让我陪伴她度过难关。那天,她哭得非常伤心,”书中提到,“我也一样。为了她、也为了自己而哭泣。”我们觉得莉萨似乎是约哈尔放弃物理学、投身医学的主要动机,但是关于她的内容只有这么一点。莉萨是否病逝?从书中无从知晓。如果她还活着,两个人又为何要分手、又是以何种方式分手的呢?直到150页后,莉萨这个人物又突然冒了出来。“忽然之间,我想起了莉萨,不知道她过得好不好。”然后,莉萨这个人物又消失了,而且从此再也没有出现,作者也没有对此作出任何解释。

对事实的记载是另一个严重失误。显然,在出版过程中,约哈尔没有花足够的功夫核对事实,所以这些错误都没被抓出来,这令作者的可信度大打折扣。要知道,当作者以一种非传统的方式进行写作时,其可信度是极其重要的。

例如,在本书的最后1/3部分,约哈尔提到了“塔斯克吉”(Tuskegee)梅毒实验,有一段文字这样写道:“在19世纪40年代,即使在拥有盘尼西林的情况下,人们也故意不对患有梅毒的黑人进行治疗,目的是研究这种疾病的复杂性。”塔斯克吉实验在整个美国医学界都是臭名昭著的,在非裔美国人群体中反应尤为激烈,是当代医学阴谋理论的有力佐证,例如,有观点认为艾滋病毒就是政府针对黑人的一场阴谋。约哈尔所提到的这段历史确实说明了医学伦理的沦丧。但问题在于,作者所引述的关键性内容是错误的,而且遗漏了另外一部分史实。塔斯克吉实验开始于1932年,在第二次世界大战结束之前,盘尼西林并没有在美国民间得到广泛应用。而该实验真正的可怕之处在于它历时40个年头,直到19世纪70年代才宣告终结。

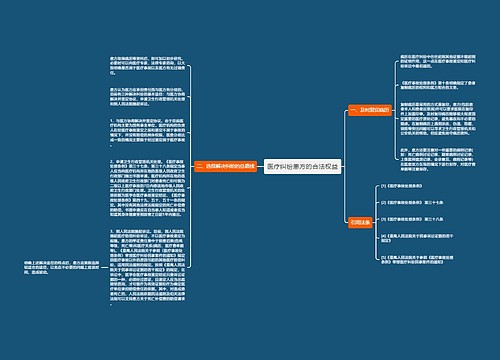

尽管有些地方不尽如人意,约哈尔仍具有敏锐的观察能力,并且他能主动从不同角度探究和讨论问题,让读者从中受益。在现行医学训练体制中,到底存在哪些问题呢?很大程度上,问题在于急诊室(或者医院)里的大象:2000年,据位于华盛顿特区的美国医学研究所(theInstituteofMedicine)估计,每年因医疗事故而死亡的人数在48,000和98,000之间。很多人都认为,承受了巨大压力、陷入极度疲劳状态的实习医生在不同程度上对此负责。约哈尔在书中所关注的重点其实提供了一个理想的平台,可以对医疗体系、管理制度和人事问题做深入推究,从而揭开问题的根源。但书中绝大部分内容并未涉及相关讨论,作者只在全书末尾发表了个人观点。

他在书中列举了一起著名的案件,即利比·蔡恩(LibbyZion)之死。1984年,年仅18岁的利比·蔡恩因心搏停止在纽约某急诊室不治身亡。他的父亲悉尼·蔡恩(SidneyZion)是一名律师,曾担任新泽西州的助理检察官,后来成为了一名纽约作家(和约哈尔一样)。因为利比的死亡,纽约修改了关于住院实习医师工作环境的法律规定。比如,据约哈尔回忆,在1987年,有法律规定“住院实习医师禁止连续工作超过24小时,禁止每周工作超过80小时。”最后,这些指导方针或多或少在全国范围内得以普及,但却没有得到有效的实施。

在上文中提到的2000年研究结果发表后,作为应对措施,美国毕业后医学教育评鉴委员会(AccreditationCouncilfor GraduateMedicalEducation)对实习医师允许工作的小时数再次做出调整。但是修改后的指导方针与1987年版本相比,情况更加糟糕:在每月不超过9次的前提下,实习医生可以被要求连续工作30个小时。而且,根据2006年9月出版的《美国医学协会杂志》(theJournalof the AmericanMedicalAssociation),在新规定颁布后接受调查的实习医师中,超过80%的实习生表示他们的工作时间仍然超过了规定时限。

既然问题如此严重,为什么我们没有采取有效的措施来解决它呢?约哈尔对此发表了一些大概意见。针对1987年的规定,他写道,“带教实习生的医院依赖于实习生和住院医师,将他们等同于医护人员,于是这些医院不得不应付由于人员交叉覆盖带来的问题:如果首席住院医生不在岗位上,就要由其他人来照顾病人。”他写这段话的目的是为了介绍他本人所经历的名为“夜间轮班制”的岗位轮换,这种人事变化制度旨在一定程度上解决这一问题。但作者很快又换了话题,没有对解决方案展开任何讨论。

“最后,”作者在书的结尾部分这样写道,“我适应了自己身处的文化环境。我开始接受医院和同事们的工作方式。我不再轻易评判一切——而且只针对医生,而非病人(有段时间里这个顺序是相反的)。对于我的行业,我的态度也更加宽容,更加忠诚。”

这话说得很在理。在公众讨论中,很少有人像他这样头脑敏锐、态度诚实。

U245265618

U245265618

U381614141

U381614141