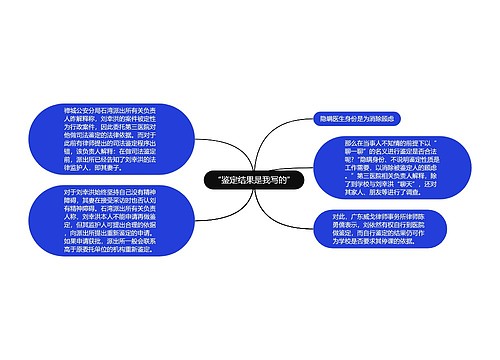

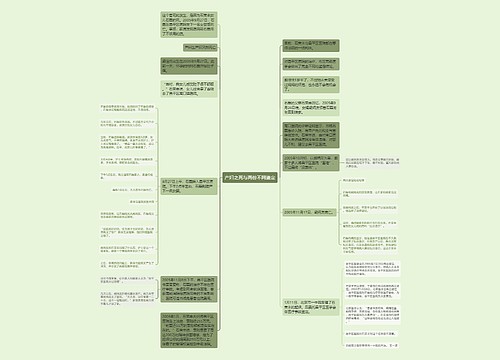

这个鉴定不论是程序还是结果都让老李一家无法接受,他们不明白医方在整个医疗过程中都没有合理地告知患者及其家属手术有可能误切的风险。在术前和术中的病历中,从未见过“由于诊断未明确,手术切除多个器官存在风险”并经患者或其家属签字的内容。鉴定结论中的“履行了告知义务”从何说起?还有“有手术指征(即可以手术)”难道就是等同于“可以手术切除多个器官”吗?另外,鉴定中的分歧在结论中完全没有反映出来,医学会的工作人员荒谬地解释:虽然鉴定组专家认为医院有过失,但在鉴定报告中不能写进去,法院会根据情况判决。可是鉴定报告上不写,法院怎么会知道呢?又根据什么情况判决呢?法院的委托要求是:“……患者的伤残等级”可是鉴定组中一个法医都没有,显然是严重的程序违法。于是,2003年5月19日,他们委托南京法德永恒律师事务所的卢意光律师向法院提出质疑,要求市医学会重新鉴定。法院向市医学会提出患者的上述意见后,市医学会表示他们的鉴定没有问题,他们认为“患者在术前有手术适应症,术后的病理报告也表明医方行“全喉切除术”的这种伤害行为属于正常医疗伤害。另外对于伤残死亡原因明确且正常的医疗伤害是不需要抽取法医参加的,伤残鉴定应当由法定的公安局法医中心鉴定。”因此拒绝重新鉴定。

然而如他所说岂不是在鉴定之前就可以作出“正常医疗伤害行为”的结论,那还要后面的专家干什么呢?根据《条例》25条明确规定“涉及死因、伤残鉴定的,应当从专家库中随机抽取法医参加鉴定组”,而“对于伤残死亡原因明确且正常的医疗伤害是不需要抽取法医参加的,伤残鉴定应当由法定的公安局法医中心鉴定”这种说法毫无依据。在没有得到满意的鉴定结论之前,蔡雅仪绝不罢休。于是案子被拖到了2004年,这期间,蔡雅仪找过法院,法院认为市医学会不属于他的监管范围,找到南京市卫生局,在当年5月14日卫生局给出一份书面答复,表示这件案子是法院的委托,不是他们的“移交鉴定”,所以无权介入。难道一个小小的市医学会竟然无人监管吗?在多方努力未果的情况下,老李一家接受了法院的建议,通过法院委托省医学会进行再次鉴定,他们想省一级的机构应该会公平公正地维护自己的合法权益的,可是令他们意想不到的事情发生了。

到了鉴定会的现场,蔡雅仪惊奇地发现其中一个专家很面熟,仔细一看那不就是在接待室的一个老先生吗?难道他也是专家?尽管满腹疑虑,她当时想,那个老先生认识我说不定还会帮帮我呢!她自我安慰起来。当然主持鉴定会的张某并不知道那个所谓的“专家”已经被当事人认出来了,还一本正经地宣布专家都到齐了,一直到鉴定结束都没有告诉当事人有一名专家缺席的情况。接待室的老头并不是专家,当然这些是蔡雅仪后来才知道的。就在鉴定会结束后不久,蔡雅仪就抱着一颗战战兢兢的心来到省医学会的接待室,找那个老先生打听消息。等到和老先生聊了一通之后才惊奇地得知,老先生并不是专家,他对鉴定结果一无所知。那天是因为有一位专家缺席,所以临时让他去的,并且交待他一句话都不要说。这个消息犹如晴天霹雳,一下子把蔡雅仪打懵了。这简直是天方夜谭啊!要不是听这老先生自己讲出来,打死她也不敢相信,堂堂的省医学会啊!怎么能做出这样的事情来呢?鉴定程序如此严重违法,鉴定结果又怎么能令人信服呢?蔡雅仪向省医学会提出严正抗议,要求重新鉴定。省医学会见骗局已经败露,只有同意在2004年10月29日再次鉴定。但是医学会显然对此不是很合作,他们继续使用第一次鉴定时的原班人马(当然那名老先生换成了原定的专家)。蔡雅仪很不理解,事隔3个月之久,还用“原班人马”算怎么回事啊?她对省医学会已经没有信任感了。然而在她向医学会提出异议的时候,主持人居然表示他们不来参加鉴定会也照常进行,不利后果由他们自己承担。另一方面,某工作人员又劝慰蔡雅仪,表示上次鉴定的时候表示不构成医疗事故的与构成医疗事故的专家比例为4:3,这一次只要有一位专家改变主意,鉴定结果就会有大的变化。这似乎又给了蔡雅仪一丝希望,当然这一丝希望的肥皂泡在2004年10月29日,鉴定结论出来的时候就被彻底打破了。结论是一样的:不构成医疗事故。