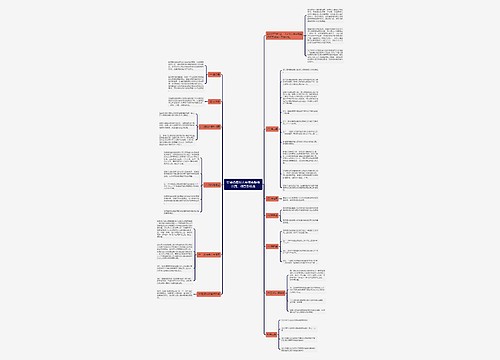

最新人身损害赔偿标准解读思维导图

感情愚钝

2023-02-19

解读

标准

损害赔偿

人身

最新

赔偿

损害

生命

价值

死亡

损害赔偿

人身损害

人身损害赔偿标准

本论文介绍人身损害赔偿标准,对人身损害赔偿标准进行解读。

树图思维导图提供《最新人身损害赔偿标准解读》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《最新人身损害赔偿标准解读》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9c93d34f6b702d9ec0da7d110b5f8327

思维导图大纲

相关思维导图模版

最新人身损害赔偿标准解读思维导图模板大纲

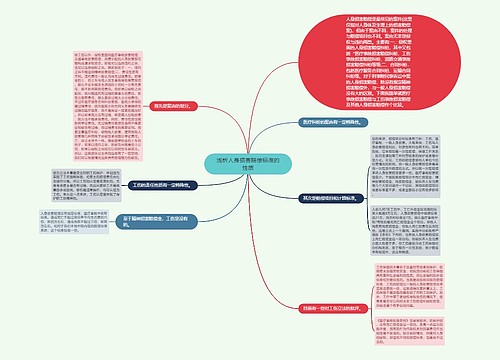

内容 提要: 本文以类型化的 分析 方式, 结合不同观点, 探索人身损害赔偿的根本目的, 并通过对生命价值的 研究 , 得出不存在独立于物质赔偿与精神抚慰金之外的其他赔偿类型, 民法传统的赔偿模式具有合理性。同时, 论证了受害人死亡赔偿金的 法律 性质应指死者亲属的抚养费, 而非其他。此外,本文还对人身损害的整体不可能具有“同价性”及其背后的 社会 原因以及“同命同价”口号所具有的社会误导性进行了具体解读。

关键词: 人身损害/赔偿标准/同命同价/同命不同价

人身损害赔偿标准近年来在民法 理论 中出现了颇大争议, 导火索为一起对比强烈的典型伤害赔偿案,由该案而引发的讨论首先见诸新闻媒体, 后来逐渐扩展至司法界、理论界和社会大众。各方对此观点尖锐对立, 媒体将争议焦点概括为人身损害赔偿是否应该“同命不同价”。到 目前 为止, 争论虽然仍在继续, 但其 影响 非比寻常, 已经影响到最高法院相关司法解释的存废,甚至对未来相关民事立法也将存在深远影响。由此可见, 法律真正完成关于人身损害赔偿标准的确定还需取决于全社会对“同命不同价”争论的结果,此争论上升到人格是否平等的 问题 , 而探讨人格平等, 则需要解决法律对人格的尊重程度问题。本文拟沿着这一逻辑主线展开讨论。

一、人身损害赔偿的类型化

(一) 关于人身损害分类的争议

由于人身损害的赔偿标准取决于损害本身, 因而损害的类型决定了赔偿的类型。由此出发,人身损害分类与赔偿机制的争议观点可以归纳为以下三种:

二元论。在传统民法中, 人身损害所导致的损害一直被确定为两类——物质损害与精神损害(非财产损害) 。前者指因人身损害造成的受害人的物质损失, 如医疗费、误工费、丧葬费等; 后者指受害人因人身损害所遭受的精神痛苦。这种划分概括了人身损害的全部损失, 不承认在此之外还另有其他损害情形和其他赔偿类型, 法律也一贯以此为标准建立相关的赔偿类型机制。

三元论。还有人提出, 在以人为本的社会中强调人格尊重和人格平等是社会发展的必然趋势, 而按照传统的损害二元论考虑到物质损害与精神损害虽然没错, 但无法涵盖受害人损害的全部, 换言之, 其遗漏了人身损害中非常重要的一部分损害内容——“生命价值”。依此观点, “生命价值”也可称之为“命价”, 是独立于物质与精神损害之外的第三种损害, 现代 社会,应采取三元结构的赔偿机制, 即物质赔偿、精神赔偿以及“生命价值”赔偿。而传统民法中之所以出现人身损害赔偿的“同命不同价”是因为忽略了第三种需考虑的主要元素, 没有充分体现当前人格尊重、人格平等的社会特点。相反, 如果对所有受害人的赔偿法律在计算赔偿数额时都包含了以上三类损害, 则不会发生在不同的受害人之间存在过大的赔偿差距的情况, 结果会较为公平。

很显然, 争议的焦点集中在传统二元论在当前以人为本的社会中是否忽略了生命的真正价值。一元论与三元论虽有区别, 但两者的实质一样, 都要突出所谓“生命价值”的地位。在一元论和三元论看来, 受害人如果死亡, 损失的是最宝贵的生命, 生命对于受害人具有特殊意义,赔偿时必须考虑, 而传统民事赔偿制度对生命丧失的赔偿恰恰没有体现或者没有独立体现, 也就是说失去生命本身并没有使赔偿比未失去生命的赔偿增加任何实质性内容。基于此, 一元论主张以对所有受害人都平等支付的死亡赔偿金替代原有的物质赔偿和精神赔偿; 三元论则主张应在原来物质赔偿和精神赔偿的基础上对致人死亡的伤害再增加一项赔偿内容——单独的死亡赔偿金, 即将死亡赔偿金专门定义为对生命丧失的赔偿。由此可见, 一元论与三元论都在损失中增加了“命价”这样的因素。

看来解决这个争议至关重要的一点是, “生命价值”能否作为一种独立的损害标的和赔偿目的。

(二) 决定赔偿类型的两大因素

鉴于赔偿是损害的法律后果, 赔偿的类型理应取决于损害的类型以及法律设置赔偿制度所要达到的目的, 当我们考察了损害类型与赔偿目的后, 赔偿类型问题才容易解决。

1.损失类型

2.赔偿目的

任何赔偿类型的设定都取决于赔偿所要达到的法律目的。民事侵权赔偿的最终目的是固有利益的恢复。根据二元论对人身损害的赔偿目的进行归纳, 不外乎存在以下四种:

第一, 健康利益的恢复。人受伤后其健康利益受到损害, 首要目标当然是尽快恢复健康,故以恢复健康为目的的一切必要手段都是适当的, 因此支出的一切必要费用也具有当然的合理性。这显然属于物质赔偿。

第二, 受害人因伤害而丧失的可预期的劳动收益。从本质上讲, 当前社会中人的生存是需要靠劳动维持的。受害人通过劳动获得有效维持生存的物质收入, 因伤害侵权致使其暂时丧失劳动能力而被迫中断, 故在 治疗 及养伤期间本应获得的劳动收入理应由致害人予以赔偿。当然人身致残导致受害人永久丧失劳动能力的, 受害人劳动收入的赔偿会延续至其退休时为止。

第三, 家庭生活职能实现的保障。当前社会的基本消费单位是家庭, 每一个劳动者都在担负着养家糊口的职能, 如果受害人死亡, 则其所承担的家庭 经济 职能自然无法持续, 家庭中需受其扶养者或其他受益者的上述利益自然应由致害人承担。该赔偿同样属于物质利益赔偿。

第四, 精神创伤的抚平。人身损害案件中很多都伴随着明显的精神痛苦(如持久性疼痛、毁容、因残疾带来的生活的不便、失去亲人的痛苦等) , 这类纯粹意义上的精神损失与一般肉体性伤害的不同之处在于其具有不可恢复性, 即用任何物质手段均无法使受害人得以复原, 唯一的办法只能是尽量接近于消除受害人的精神痛苦, 而目前商品社会中最可行的手段就是通过金钱给付的 方法 来减轻痛苦、抚平精神创伤。

但是一元论认为, 只要受害人死亡, 上述赔偿目的就会被吸收而演变为单一的死亡赔偿金,没有必要区分多种赔偿目的, 原因在于每个死者的“生命价值”是一样的; 而三元论则认为前述赔偿目的仍然不够, 其并未包含对“生命价值”这种独特利益的恢复与补偿。那么究竟应如何看待“生命价值”的法律属性呢?

(三) “生命价值”的属性及其作为独立赔偿类型的可能性

由此, 我们可以得出如下结论:

第一, 传统民法中所规定的致人死亡的赔偿内容实际上针对的正是“生命价值”本身, 或者说就是对“生命价值”的赔偿, 并非如一元论者所说的那样, 传统民法人身损害赔偿没有体现出对“生命价值”的关注, 也并非三元论所说是遗漏了对“生命价值”损失的赔偿。

第二, “生命价值”内容并非全都可以赔偿, 其中人的自然价值和自我价值部分皆因仅与死者个人相关而不能赔偿也不应赔偿。赔偿是为了满足受害者的因某种正常需求被破坏而产生的替代需求, 当人生理上死亡, 其自然需求与自我评价需求都不复存在, 而且不会产生出任何替代需求, 故即使该部分“生命价值”丧失, 其不作为赔偿标的亦属合理, 故一元论执意不加区分地赔偿所谓全部“生命价值”是不成立的。

第三, “生命价值”中主要需赔偿的是对他人价值中的物质价值部分, 但由于对他人价值因与死者关系的远近不同, 并非一切对他人价值都予以赔偿。法律仅仅对与死者最密切相关者给予赔偿, 例如只有死者配偶、子女才会得到赔偿, 因为他们从死者生命价值灭失中受害最为直接。至于其他远房亲属或者朋友则因与死者生命价值关系间接、所受影响亦相对较小而不能获得赔偿。[12]这一点是由法律设置该赔偿的目的所决定的, 因为如果对赔偿对象不加限制, 则某人的死亡可能会导致众多索赔者, 特别是如果死者生前对社会曾做出重大贡献, 甚至国家与社会本身都成为了受害人并进入索赔者行列。而且对他人物质价值中可以赔偿的部分仅限于满足他人的生活所需, 超出此范围的物质价值虽然可能存在但亦不在法律允许之内。这样做的目的在于保证赔偿标准的统一性、可操作性以及社会成本控制, 例如精通 英语 的父亲因伤害致死,其子女 学习 英语本来可能节省的费用并不在赔偿之列。

第四, 生命的精神价值中自我价值部分无赔偿意义自不待言, 可以赔偿的仅包含对他人精神价值部分, 即人因伤害致死, 其近亲属所受到的感情伤害与精神痛苦。基于前述同样理由,该赔偿范围与数额皆受限制, 且仅以抚慰为目的。

事实上, 主张一元论和三元论的学者反复突出“生命价值”独立性的真正原因在于强调对受害者人格利益的保护, 他们所谓的“命价”其实并非任何物质利益的损失, 而恰恰是一种单纯的精神价值, 或者说是一种不包含直接物质价值(经济价值) 的人格价值。之所以他们主张用物质手段来赔偿, 那不过是沿袭了传统民法, 与精神损害赔偿的原理并无二致。至于当上述学者提出赔偿类型一元论和三元论这样的伪命题时, 与其说是反对传统的二元论, 还不如说是对传统民法中精神损害所包含的范围持有异议, 准确讲就是要扩大精神损害的赔偿范围, 以适应社会日益强调人性关怀的需要。其实也正因为这一点, 一元论和三元论虽然并不正确, 但却能拥有众多的拥护者。本来, 强调人性关怀、尊重人格尊严的出发点当然应予肯定, 这也是我国相关制度的发展方向, 但是, 用一元论和三元论这两把错误的钥匙是无法打开人身损害赔偿这把锁的。正确的做法应该是着力研究是否应扩大精神损害概念的外延, 以突出人格利益在整个赔偿中所占的比例。但这不属于本文讨论的范畴, 故在此不予论述。

(四) 死亡赔偿金的 法律 属性

导致人身损害赔偿标准争议的另一个原因在于三种观点对死亡赔偿金的概念理解不同。

一元论中死亡赔偿金的含义最广, 包含了受害人死亡而导致的全部损失, 即统一的“命价”; 二元论认为死亡赔偿金仅指受害人死亡后家庭生活抚养费; 三元论认为死亡赔偿金是一种独立的“命价”。基于前述对“生命价值”法律属性的 分析 , 因伤害致死而引发的损害, 既不能用统一的“命价”概括, 也不宜用独立的“命价”来归纳。之所以如此, 是因为死亡导致的损害包含物质损害和精神损害, 同时也仅仅包含这两种损害。这一结论的重要性在于, 不仅为我们正确界定致人死亡的人身损害的范围提供重要依据, 也为我们正确界定死亡赔偿金的概念奠定良好基础。

需要指出的是, 最高人民法院两个主要相关司法解释在死亡赔偿金定性方面存在诸多矛盾。

例如《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条规定的是死者家属的扶养费, 而第29、第30条规定的则是死亡赔偿金, 两者并列。根据文义解释规则, 上述规定所指的是, 致害人此时既要赔偿死者家属扶养费, 又要赔偿死亡赔偿金。可见, 此时的死亡赔偿金仅应被理解为精神损失抚慰金, 事实上《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第9条第2项规定也验证了这一点。不过问题在于, 前一司法解释第33条却将死亡赔偿金与精神损害抚慰金作为并列概念使用,[13]这似乎又使人无法将两者作为同一事物看待, 故而造成混乱。再者, 依前所述, 死亡赔偿金的 内容 既然已经排斥了所谓独立的“生命价值”, 也排斥了死者的个人生活费, 剩下的就仅有死者家属扶养费, 除此之外并无其他; 而且死亡赔偿金的主要目的在于填补受害人的财产损失, 或者说以解决受害人死后家庭抚养为目的, 将其定性为精神抚慰金明显不适当。针对这种情况, 有人提出, 将死亡赔偿金的概念取消, 而以“死亡补偿费”的概念替代之, 以突出其死者家属抚养费的法律性质,[14]这不失为一个较明智的解决方案。

(五) 小结

在阐述了现实中并不存在所谓独立的“生命价值”损失, 继而也就不存在将其作为独立赔偿目的的可能性, 以及传统二元论同样体现了对受害者人格的尊重之后, 我们对人身损害赔偿的类型化随之完成, 具体可划分如下:

1.因伤害导致的直接费用支出。包括: 医疗费(抢救费、 治疗 费、后续治疗费、检查费、检验费、药费、住院费、挂号费) ; 护理费; 营养费; 必要 交通 费; 康复费; 整容费; 假肢等器具费; 丧葬费。[15]

2.受害人或其家属的生活保障性利益。包括: 误工费(一般伤害) ; 残疾赔偿金(致受害人永久残疾的生活费) ; 死亡赔偿金(致受害人死亡后家属生活扶养费) 。

3.精神损失抚慰金。伤害抚慰金(如果受害人受伤或因伤致残, 该抚慰金对受害人起到抚慰作用) ; 死亡抚慰金(如果受害人因伤死亡, 该抚慰金应对死者近亲属起到抚慰作用) 。

这一归纳其实并非新的 研究 成果, 而是经多年实践的积累早已形成且被各国侵权法所广泛采纳,[16]本文在此所做的不过是排除干扰其顺利实施的某些杂音而已。

注释:

《 中国 青年报》2006年1月24日以“三少女遭车祸‘同命不同价’”的标题报道了如下一则案例: 2005年12月15日凌晨6时许, 重庆市江北区郭家沱望江厂区发生一起特大交通事故。年仅14 岁的女孩何源与2名好友结伴乘坐电动三轮车上学, 途中发生车祸, 3人均不幸遇难。事故发生后, 另外两位女孩的家属分别获得了20余万元的赔偿。因何源系 农村 户籍, 其父母只获得518万元的赔偿。

参见“简单的同命同价依然是误区”一文中, 最高人民法院院长肖扬在回答媒体关于同命不同价问题之时表示, 即我们需要进一步调查研究, 广泛听取群众的意见, 载《燕赵都市报》2006 年4 月25日。另在“专家建言最高法‘同命不同价’司法解释需改”一文中, 目前 , 最高法院正在协调各方意见,考虑就人身损害赔偿出台新的相关司法解释, 载《》2006年3月23日。

其因各国立法不同, 或称精神损害, 或称非财产损害, 但实质含义大同小异。本文依我国立法及司法解释, 采用精神损害的提法。

参见《民法通则》第119条、120条; 以及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第17、18条。

薛敏: 《死亡赔偿制度之构建》, 四川大学(2003届) 硕士学位论文, 第35页。

“生命受害的救济内容包括三部分: 一是因生命受害给予亲属的物质损失的补偿, 即现行的死亡赔偿费。但应在法律上明确其性质是物质损失(收入损失) 的补偿, 并不是对生命现象消亡的赔偿, 以消除不必要的误会和争议; 二是给予亲属因亲人死亡引起的精神损害的抚慰金。它用于弥补亲属的精神损害, 也不是对生命消亡的赔偿; 三是支付‘命价’。命价是对受害人生命现象消亡的补偿, 应该一律平等, 不得因人而异, 以体现同命同价。”邵世星: “破解‘同命不同价’的法律构想”, 载《检察日报》2007年2月6日。

参见杨立新: “如何化解‘同命不同价’的法律尴尬”, 载《新京报》2006年1月26日。

参见曾世雄: 《损害赔偿法原理》, 中国政法大学出版社2001年版, 第311页。

[10]参见张新宝: 《中国侵权行为法》, 中国 社会 科学 出版社1998年版, 第108页。

[11]隋日安: “我国死亡赔偿金制度评述及性质分析”, 《烟台师范学院学报》( 哲学 社会科学版) 2005年3月第22卷第1期。

[13]因为该司法解释规定, 一审法庭辩论终结前已经发生的费用、死亡赔偿金以及精神损害抚慰金, 应当一次性给付。

[14]参见马绍恒: “最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释若干专题探讨”;载王利明、公丕祥主编: 《人身损害赔偿司法解释若干问题释评》, 人民法院出版社2005年版, 第44页。

[15]丧葬费是否应赔偿有不同看法, 一般认为属于间接损害。参见〔德〕迪特尔•梅迪库斯: 《德国债法总论》, 杜景林、卢谌译, 法律出版社2004年版, 第500页以下。

[16]参见前注15, 〔德〕迪特尔•梅迪库斯书, 第480页以下。史尚宽: 《债法总论》, 1954年自版,第204页以下。王泽鉴: “抚慰金”, 载《民法学说与判例研究》(第二册) , 中国政法大学出版社1998年版,第245页以下。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心