“公立医院改革试点的核心应该是,寻找新的制度安排,让政府、医院和医生各归其位、各行其责、各得其利。”北京大学政府管理学院教授顾昕这样表达他对公立医院改革试点的态度。

和许多国家不同,中国的公立医院在数量上构成了医疗服务的绝对多数。它的改革成功与否将在很大程度上决定着新医改的命运,也决定着所有患者未来的福祉。然而,公立医院如何改革并无现成的样板可供模仿,如何设计以求最佳效果也无一致的看法。何况,现行体制经久弥深,行政化和商业化纠结一起,改革则势必调整局中人利与益,阻力之大也令人担忧。

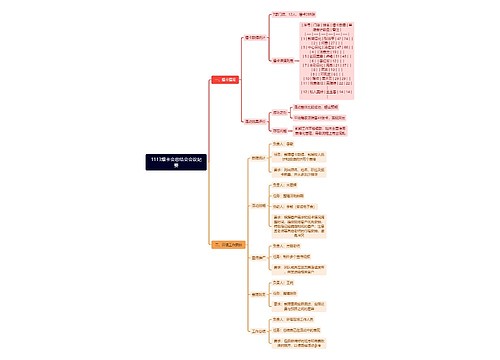

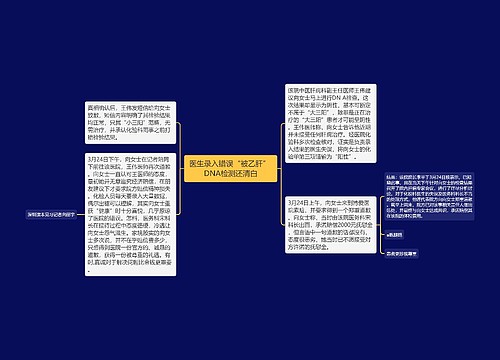

早在去年2月,温家宝总理与网友交流时就曾表示,医疗体制改革最艰难的也是最重要的,是公立医院的改革;一年之后,他在和科教文卫体界代表的座谈会上再次表示,“公立医院改革是医药卫生体制改革的难点。通过改革既要让患者满意,又要调动广大医护人员的积极性。这一步不好迈,但我们有决心迈过去。” 主管部门:不应成为公立医院“总院长”

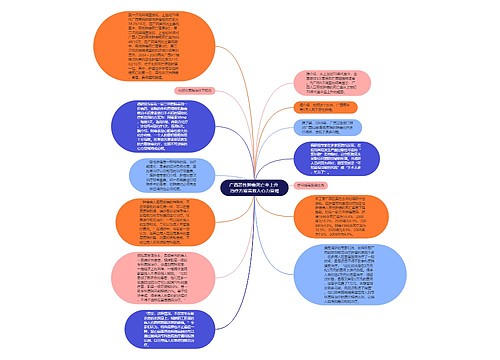

“在新体制中,政府应该做什么、怎么做,非常关键。尤其是考虑到国情,政府角色定位关乎改革的成败。”顾昕说,公立医院目前存在的一些问题在一定程度上跟以往政府的缺位与越位有很大关系,“该管的不管,或者没管好,不该管的,却偏偏横插几刀,这种现象过去在卫生领域很普遍。投入不够、政事不分、管理混乱是其最集中的体现。”

公立医院虽曰“公立”,但是长期以来,政府投入一直不够。有数据表明,现在公立医院90%以上的支出靠自己,政府财政上的支持不到10%。作为欠账的补偿,政府于上世纪90年代将商业化机制引入,且允许公立医院通过卖药谋求生存、发展。此门一开,看病越来越难、越来越贵,最终导致患者不堪其负,怨声载道。面对指责,医院也有委屈:政府不给够钱,还不让我们自己挣,怎么活?

医院的委屈也不是一点道理没有。顾昕认为,既然医疗卫生是社会公益性事业,政府的第一责任就是掏钱和组织筹资。先不论补医院,还是补患者,起码政府应该“补”这个账,而不是所有的问题都由患者自己扛。财政该拿出多少,必须有个明确的说法和严格的规章。另外,顾昕也表示,政府一包到底的想法也是不现实的,还应该组织社会资金顺利流入卫生领域。

除了卫生投入不足外,以往还有两个明显“缺位”为人所诟病:一是政府主管部门和公立医院之间权责不清,主管部门的角色模糊,既是“裁判员”又是“运动员”,容易引发监管缺位,造成执法不公、效率低下;二是政府“办医”职能分散在各个部门,医院的项目,院长要跑多个“婆婆”,导致公立医院运营难。

在2月2日通过的《公立医院改革试点的指导意见》中,“改革公立医院管理体制和运行、监管机制。积极探索管办分开的有效形式,增强公立医院的生机和活力,进一步完善分配激励机制”被列为主要任务之一。“‘管办分开’,不论是从经济学角度讲,还是从管理学的角度讲,我想不出比它更重要的基本原则。北京大学光华管理学院卫生经济与管理学系主任刘国恩曾对记者说,虽然医疗卫生属于社会公益性事业,但是这并不意味着需要政府亲自去办医院,“这是两码事儿,政府的长项绝不在于亲力亲为提供医疗服务上。”

刘国恩认为,政府主管部门不应该成为公立医院的“总院长”。“管办一体,医院领导会把精力放在和上级搞好关系上,惟有如此才能获得更多资源;如果通过医保配置资源,那么他的精力将转而用在为患者服务上。”在他看来,过去管办不分开,不仅造成一些公立医院的行为失控,也造成对其他医疗机构的不公平待遇。尽管20多年来我们都提倡社会资本办医院,可是却从来没有迎来社会资本办医的春天,为什么?外表看,私营医院多是扶不起的阿斗;根源上,这跟体制造成的种种现实不平等相关。

不少专家都多次提醒,“只要且只有靠政府才能实现公益性”的看法是狭隘而有害的。公共选择理论已经证明了各级政府也有自己的利益诉求,而且会利用垄断的权力追求利润。“本轮改革必须解决政府权责的边界问题,否则,各种扭曲、乱象还是难以避免。”顾昕说。 公立医院:要不要成为货真价实的独立法人

公立医院的定位向来是个问题。连一些院长也迷惑自己的身份:官员、经理人、业务能手?按照行政级别、经营职责和擅长之事,都有那么点意思,然而都不完全是。事实上,从引入商业化以来,公立医院的性质就一直让人颇费思量。

按有关职能部门的说法,公立医院是政府和国有企业利用国有资产举办的社会公益性事业单位,是我国公共服务体系的重要组成部分,这就决定了任何变革都必须牢牢遵循公益性为前提,把人民群众的健康权益放在第一位。而且,“公立医院的资产不是经营性资产,不能照搬、照抄国有企业改革的做法。”

然而,人们还是常常感到公立医院定位和现实的差距。一位不愿具名的院长说,公立医院服务行为到底应是“利润最大化”,还是满足患者的“效用最大化”;是千方百计占领医疗服务市场,扩大医院收益,还是考虑如何为患者提供质优价廉的医疗服务?从理论上讲,都当是后者;实际中却全是奔前者而去。

有研究人员称,这跟过去的改革始终在医院内部运营上做文章不无关系。公立医院属于事业单位,但是国家对事业单位改革长期没形成总体方案。医院财产的占有权、使用权、收益权、处置权界定都不清不楚,医院所有者、决策者、经营者、劳动者的责权利也是一本糊涂账。一些医院管理上的失控在情理之中。

目前,深圳市的试点方案已经提出来,公立医院要试着搞法人化。具体是:深圳市、区两级政府将成立由相关政府职能部门、人大代表、政协委员、企业家、法律专业人士、人民警察、社区工作者代表共同组成的公立医院管理委员会,代表政府集中行使公立医院的重大保障决策、审计医院财务收支和经济责任、评议医院和院长等职责,从多个“婆婆”到一个“婆婆”,理顺政府职能部门的“办医保障”职能。

卫生行政部门将以签订合同的方式将医院委托给医院管理组织经营管理,同时派出总会计师落实出资人监管权责。院长任期内公益性目标、社会责任目标、医疗质量目标、学科发展目标、病人满意度、员工满意度以及对社会承诺的服务目标等绩效目标,都一一列明在合同里,达不到目标,院长就被请“下课”。在强化监管的同时,卫生行政部门也“放权”给院长,不再具体干涉医院的人、财、物运行,让医院的运营更灵活。

对这样的改革方案,顾昕说,他举双手赞成。很久之前,他就开始呼吁公立医院法人化。在顾昕看来,所谓医院,无论是公立的,还是民营的,无非都是为民众看病治病的服务机构。公立医院,无非就是政府出资兴办的医疗机构。医院为民众看病治病,无论如何是要收费的。至于付账者,那是医疗保障体系的问题。

当医院的主要收入来自医保机构,那么它为了竞取更多资源和业务,必须厉行改革,提高效率,唯有如此才能改善医护人员待遇。在此过程中,公立医院必然会控制成本,其中降低药品开支自然会成为成本控制的重要一环。如此,药价和药费的下降远远不止实施“药品零差率”政策所期待的15%。

“无论是提高效率,还是控制成本,必须是在竞争的制度环境中才能实现。这就需要推进管办分开,让公立医院成为货真价实的独立法人,同民营医疗机构公平竞争。”顾昕说,不根本上解决医院的身份问题,而是执着于医院该不该盈利,进而管束它怎么卖药,实在是舍本逐末、缘木求鱼。 医生劳动的定价体系如何确立

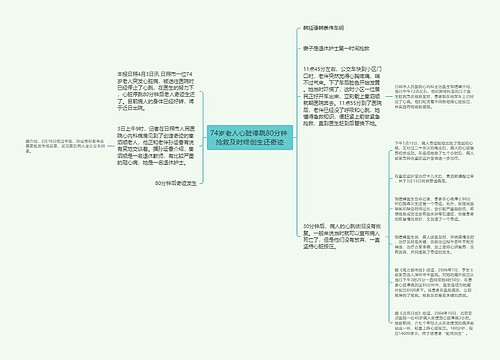

“无论从现实出发,还是从历史经验看,公立医院改革,如果不处理好医生的问题,都是没有前景的。”协和医科大学出版社社长袁钟说,医改不能没有医生的声音,公立医院改革更不能忽视医生的需要,毕竟最后干活的、执行的,还是这个群体。

他指出,对医生而言,当前最迫切的事情是劳动价值如何被正常体现。相对而言,医生是受教育程度较高的群体,医疗服务也是高风险的行业,为什么劳动价值却不能体面地实现?一个专家号才15元,还要和医院分成,要知道医生当上“专家”是付出了多么大的努力。医生劳动的定价体系必须彻底改变,让优秀的医生得到合理的回报,卫生事业才会走向良性循环。

经济学家汪丁丁也曾关注过医疗服务的定价问题。他认为,当前的体制鼓励“劣币淘汰良币”——清廉守法的好医生被逐渐消灭,而善于获取“不合法”收入的坏医生却如雨后春笋一样。

他分析说,一位高中毕业生考入一所重点大学并获得学士和博士学位,通常需要八年时间。对学生的父母和家族而言,这名学生的“人力资本”投资与形成的预期时间是八年。假设医科教育的费用与其他学科的教育费用相差不多或同步变动,那么,基于投资的时间预期,学生及其家族将要求与“教育时间”成正比的投资回报率。中国和西方的经验研究都表明,教育投资的回报率随教育时间的延长而增加。

基于上述各项假设,再根据我国人口期望寿命、劳动年龄人口总量、人均国民生产总值和每千人拥有的医师数量,汪丁丁匡算,在中国都市地区,医师的每月总收入(“合法”部分与“不合法”部分之和)无论如何不应低于5000元人民币。如果低于这一价格,作为一种职业,选择“医师”就是不合算的。可是,根据相当广泛的调查,至2005年上半年,绝大多数“主治医”以上职称的医师的“合法”收入,不超过每月4000元人民币。

在这种情况下,医生的选择有两个:一,为自己创造足够多的“不合法”收入;二,降低提供医疗服务的意愿。不管哪一种,都是不利于医患整体利益的。这也是大处方、大检查泛滥成灾的一个成因。

《公立医院改革试点的指导意见》中提出:“充分调动医务人员的积极性”“服务收费”。然而,如何调动,怎么收费,尚缺乏进一步的细节。袁钟以为,医疗卫生的公益性质不该影响到医生的合理回报。“何况,医疗本身的特殊性和不对称性,医生要想获取利益是非常容易而难以监管的。”

U633687664

U633687664

U245265618

U245265618