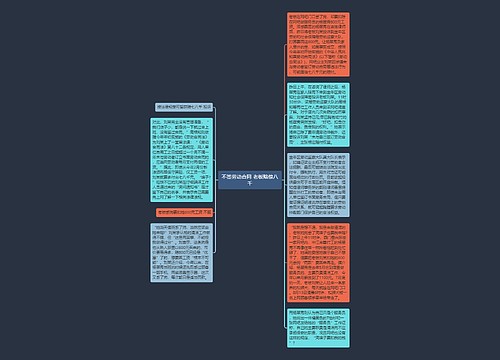

邵义诚没有想到的是,2009年10月23日和解的消息传到国内,立即引起巨大的争议,争论在2009年11月23日达到了白热化的地步,针对中国国内的不同声音,负责西松建设和解的日本律师内田雅敏等和20多年一直支持劳工讨还公道的神户“旅日华侨中日友好促进会”秘书长林伯耀等专程从日本来到北京,召集中国劳工、民间对日诉讼代表及律师交流西松建设和解的情况,在这个座谈会上,“中国劳工联谊会会长”、曾被三井公司强掳到日本的劳工李良杰站起来大声地斥责:“你们就是为了钱,你们就是叛徒!”邵义诚勃然大怒:“你是英雄,你去做一点事情出来啊!”

现场顿时陷入可怕的僵局。两位80多岁高龄的白发老人的对吵让现场气氛几乎爆炸,中国方面参与细菌战诉讼、慰安妇诉讼和劳工诉讼的代表以及律师很快就分成了两种观点,一种是肯定和解,一种是反对。

“花冈和解”,中国劳工诉讼与日本达成的第一个和解被拿出来和这次和解进行比较,肯定者认为这比花冈和解进步了,反对的则认为和花冈和解一样。

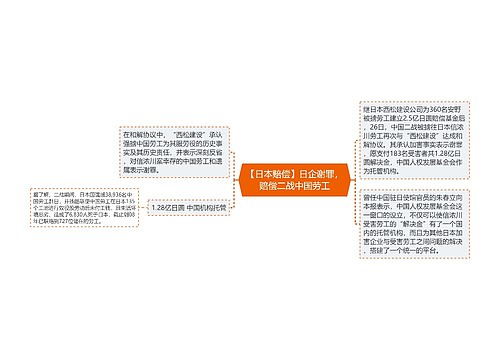

花冈和解是2000年日本秋田花冈中国受害劳工与日本鹿岛建设公司达成的。1945年春夏之交,986名在日本秋田县花冈为日本鹿岛建设株式会社挖河的中国劳工,由于无法忍受恶劣的工作和生存条件以及残酷的虐待,发生了暴动。耿谆是当年暴动的领袖,暴动被镇压后,遭到杀害和被迫害至死的中国劳工前后有418人。1995年6月,耿谆和11名生还劳工向东京法院提出起诉。历经五年一审败诉,上诉后日本法院做出了“庭外和解”的裁决。

庭外和解后日本鹿岛建设公司发表声明:本社在不承认诉讼内容法律责任前提下,进行了和解协商。鹿岛建设公司认为,他们只是拿出法院建议的金额,建立一个“花冈和平友好基金”,而这一基金,并“不含有补偿和赔偿”的性质。当耿谆得知了这个和解内容后,极度愤怒,他不能接受日本企业不认错、不道歉的态度,更拒绝领取所谓的“抚恤金”。

这个被中国主要原告人拒绝的花冈和解,西松建设原告的代理律师内田雅敏也是参与者之一。

那么九年之后争取来的西松建设和解,问题又出在了哪里?

中国律师康健是明确反对此次和解的,她在接受本报记者采访时说:“西松建设安野和解的核心条款是与花冈和解是一致的。仍然是一种救济性质的补偿,而不是赔偿”。

康健从1995年起一直为中国慰安妇、劳工免费代理对日本的诉讼,并且她还是西松建设信浓川作业场的部分劳工的代理律师。她认为西松建设安野和解虽然比花冈和解有了进步,写入了“向有关中国人的幸存者及遗属表示深挚的谢罪之意”,但西松建设仍然坚持自己“没有法的责任”。

“而在认为自己没有法的责任的前提下的所谓道歉、承认历史事实,都是空洞的和缺乏诚意的。”康健说。康健认为日本西松建设安野和解的律师在这次和解的性质到底是“救济”还是“补救”上面没能向中国的受害劳工说清楚,并且有误导劳工接受和解之嫌。

河北大学劳工研究室刘宝辰教授作为中国受害劳工的调查研究者参加了安野劳工受害调查、诉讼的全部过程,也作为中国劳工的顾问参与了和解的整个过程。刘宝辰认为:西松和解坚持了中国受害者的“向中国劳工谢罪”、“建立纪念碑教育后人”、“补偿受害者的损失”三条就不是屈辱的和解。刘教授将之称为:“三项基本原则”,前二条是政治原则,后一条是经济原则,钱多钱少可以商量,但前二条坚决不能动摇。

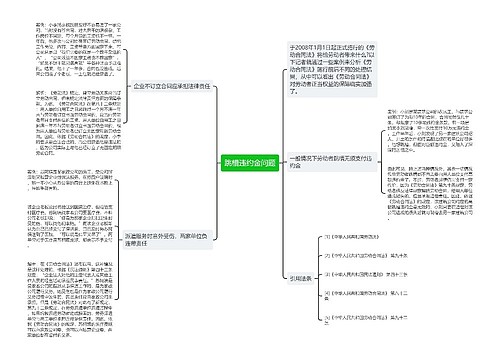

刘宝辰教授认为和解的依据是2007年4月27日日本最高法院的判决书的《附言》,附言认为,西松建设公司当年掳役中国劳工“无法律责任”,中国劳工“无赔偿请求权”,对这两点中国受害劳工坚决不能认同。刘教授认为这是一个原则问题,但这里也有一个悖论,就是和解是根据日本最高法院的判决,而这个判决就是那样认定的,西松建设一直坚持判决书的判定,那么,和解是否还要进行下去?

双方律师争执的结果,在2009年10月23日《和解书》正式公布时,同时公布了一个“关于本和解的确认事项”,其第一条里,对“否定了法律责任”的争议进行备案,罗列了西松建设和中国劳工双方面的意见:“最高法院的判决否定了申请人(注:西松建设)的法律责任,这是客观事实,本公司也是同样见解”;“最高法院的判决否定了申请人的法律责任,这是客观事实,但我们并不同意这样的见解”(中国安野劳工代表)。这份“关于本和解的确认事项”是由西松建设方律师和中国劳工方律师共同签署的。

备案争执、搁置争论,达成和解。“无论是中国的律师还是日本的律师或者中国的支援者和日本的支援者,都应该摆正自己的位置,无论谁多辛苦努力,都是劳工的协助者,要尊重

从这个意义上来说,西松建设和解是中国劳工无奈的接受,有其不彻底性。西松建设安野和解的“不彻底性”最重要的不只是钱少的问题,而是“法的责任问题”,也就是说西松建设是否承认有强掳和迫害中国劳工的法律责任问题。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646