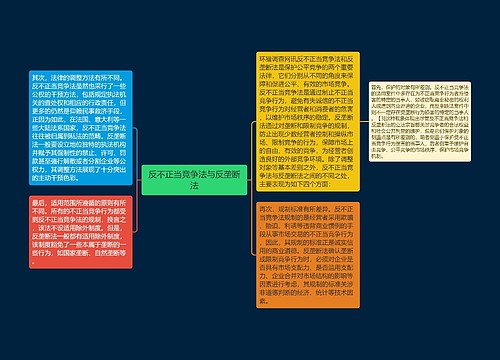

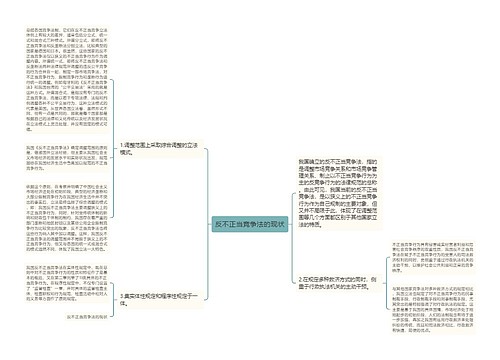

1.综合调整的立法模式日益显露出其局限性。作为我国反不正当竞争法的立法特色之一,综合调整的立法模式由于比较符合20世纪90年代初期的社会经济状况而一直得到人们的肯定。然而,随着以市场为取向的改革进程的深入,新旧体制的矛盾冲突更加尖锐,表现之一就是包括利用行政性公司和行业协会等形式在内的各种典型的和变相的行政垄断与反竞争行为日益成为窒息市场活力的桎梏。同时,新兴大企业利用市场优势、压制竞争的现象也越来越普遍。与此相对的是,我国反不正当竞争法无论在立法思路的侧重点,还是调整对象的范围,抑或是执法机关的地位层次上,都存在明显的不足和局限性,无法有效和充分地规制各种反竞争的行为,同时也削弱了我国反不正当竞争法的权威性。

2.对实践中出现的、法律未曾列举的不正当竞争行为无法有效打击。现行《反不正当竞争法》对不正当竞争行为的认定采取了法定主义的界定方式,[6]也就是将适用范围限定于其第二章列举的11种不正当竞争行为,执法机关无权在这些行为之外根据该法的原则认定其他的不正当竞争行为。然而,社会经济生活变幻无穷,特别是我国经济体制正处于转轨变型时期,由于新旧体制的交替在竞争秩序上引发的冲突尤其明显,其重要表象即为各种不正当竞争行为层出不穷,应接不暇。反不正当竞争法受制于法定主义的立法设计,其规范和维护市场有效竞争秩序的能力受到极大的限制,比如,市场上存在大量的新型的不正当引诱行为。一些经营者为了促销商品,采取了各种不正当引诱方式,尤其是对儿童进行引诱,造成了商业秩序的严重混乱。又如纯粹淡化他人商品标识的行为,就是使用与知名的商品标识相同或者近似的商品标识,但未引起市场混淆,而是单纯地攀附知名商品或者知名的经营者的声誉,搭他人的“便车”。类似这样的行为,在市场交易中还有很多,它们同样损害了竞争者的利益,加剧了市场秩序的混乱。

3.现行法律有关规定存在疏漏和不足。《反不正当竞争法》中的一些规定在内涵界定上不够准确,在表述上缺乏科学性。例如,现行法律关于假冒注册商标的行为适用范围不够明确,以致有人直接套用《商标法》的规定。其实,从逻辑上分析,《反不正当竞争法》对假冒注册商标的禁止并非简单重复《商标法》的内容,其适用范围不应当限于同类或者近似的商品,否则就没有实际意义。又如,该法第9条所使用的“引人误解的虚假宣传”极不周延,无法涵盖“引人误解的真实宣传”、“以非真非假的不确定事实进行引人误解的宣传”等不正当行为,而实际情况是,类似这样的诱使顾客误解的经营行为日渐增多。此外,现行法律对低于成本价销售、搭售和商业诋毁行为没有规定行政责任。而相关竞争者囿于自身经济实力或者司法条件,往往放弃了对致害行为的追诉,以致上述法律条款形同虚设。各国实践证明,以行政手段制止不正当竞争行为是行之有效的,特别是对于搭售和倾销这些损害的竞争对象往往并不特定的情况下,法律如果规定了行政责任、由执法机关主动提起检查程序来加以制止,是极为必要的。

4.行政强制手段难以适应竞争执法需要。反不正当竞争是一项复杂艰巨的工作,必须有强硬的执法手段相辅助。现行立法赋予行政执法机关的强制手段严重不足,影响了执法效果。例如,《反不正当竞争法》没有规定查封、扣押和冻结等被实践证明行之有效的强制措施,以致行政执法过程中常常出现违法行为人可以轻而易举地转移物资、存款而逃避制裁,对行政执法极为不利。

5.反不正当竞争法律体系存在相当程度的冲突,干扰了法律的实施效果。社会主义市场经济需要统一的竞争秩序,这种需求在法律体系上表现为竞争法制的内在统一。但从目前的实践看,由于立法的因素,造成了竞争法律体系存在相当程度的冲突。首先,现行《反不正当竞争法》与其他法律存在许多交叉,如《产品质量法》、《商标法》、《消费者权益保护法》等。立法时对这些交叉考虑不足,没有具体的应对措施,造成了一些部门职权的重叠,即对同样的行为多个部门都有管理职权,以致在执法时常常“打架”;或者在对相关行为进行处罚时,发现对同一对象的制裁尺度存在差异,等等。这些存在交叉的法律之间的关系需要理顺和协调,以避免疏漏、盲点和扯皮等现象。其次,反不正当竞争的地方立法存在冲突。由于《反不正当竞争法》的若干规定不完全适应制止不正当竞争行为的实践需要,北京、山东、河南、上海、四川、重庆等近20个地方制定了反不正当竞争的地方性法规,对法律进行了细化和补充,弥补了法律规定的一些疏漏和不足。这些地方立法在推进反不正当竞争法在各地执法实践的同时,也造成了各地竞争法制的不统一,不利于统一市场秩序的形成。这在相当程度上反映了现实社会对更加完善的竞争立法的内在要求。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646