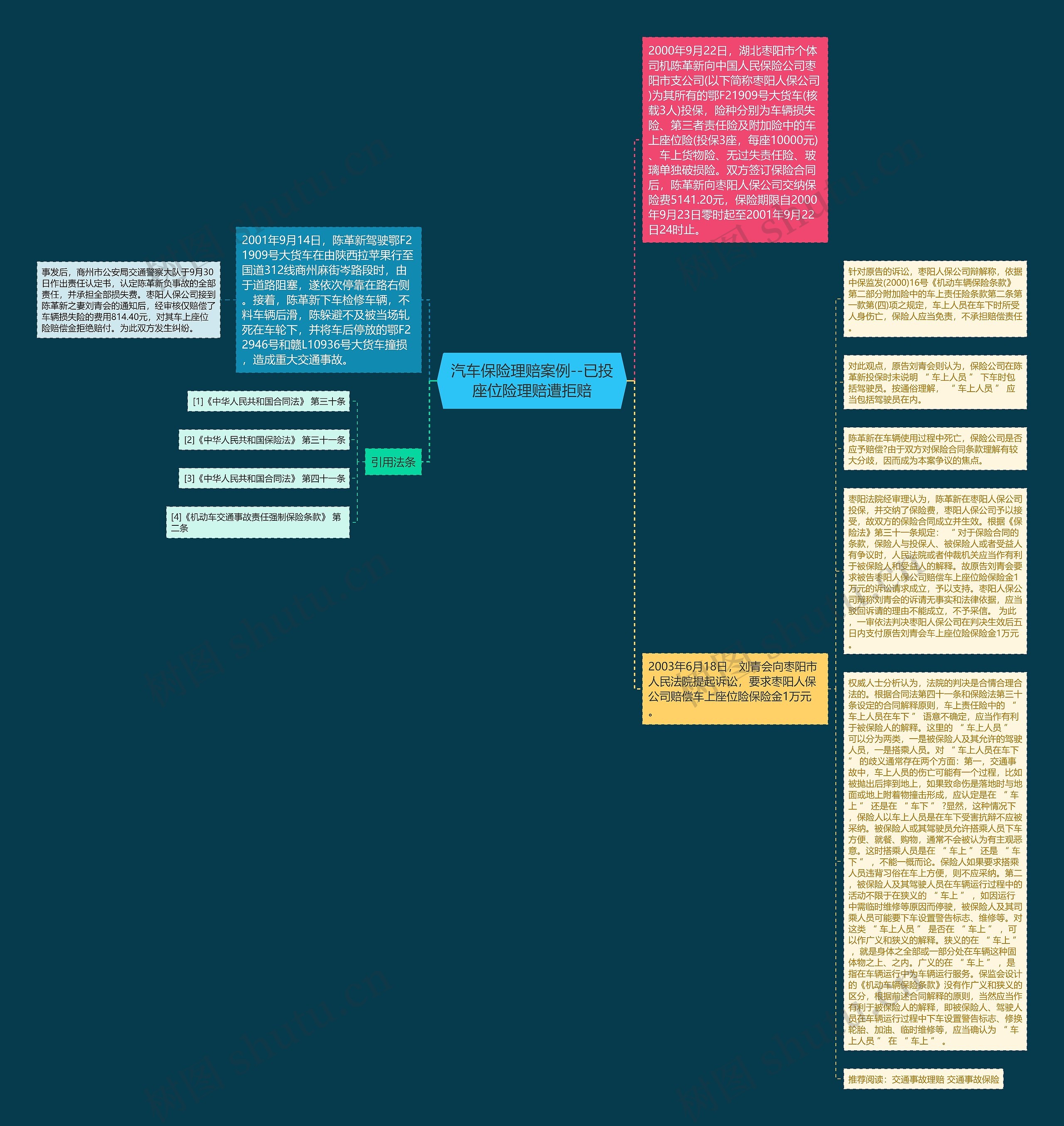

针对原告的诉讼,枣阳人保公司辩解称,依据中保监发(2000)16号《机动车辆保险条款》第二部分附加险中的车上责任险条款第二条第一款第(四)项之规定,车上人员在车下时所受人身伤亡,保险人应当免责,不承担赔偿责任。

对此观点,原告刘青会则认为,保险公司在陈革新投保时未说明 “ 车上人员 ” 下车时包括驾驶员。按通俗理解, “ 车上人员 ” 应当包括驾驶员在内。

陈革新在车辆使用过程中死亡,保险公司是否应予赔偿?由于双方对保险合同条款理解有较大分歧,因而成为本案争议的焦点。

枣阳法院经审理认为,陈革新在枣阳人保公司投保,并交纳了保险费,枣阳人保公司予以接受,故双方的保险合同成立并生效。根据《保险法》第三十一条规定: “ 对于保险合同的条款,保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时,人民法院或者仲裁机关应当作有利于被保险人和受益人的解释。故原告刘青会要求被告枣阳人保公司赔偿车上座位险保险金1万元的诉讼请求成立,予以支持。枣阳人保公司辩称刘青会的诉请无事实和法律依据,应当驳回诉请的理由不能成立,不予采信。 为此,一审依法判决枣阳人保公司在判决生效后五日内支付原告刘青会车上座位险保险金1万元。

权威人士分析认为,法院的判决是合情合理合法的。根据合同法第四十一条和保险法第三十条设定的合同解释原则,车上责任险中的 “ 车上人员在车下 ” 语意不确定,应当作有利于被保险人的解释。这里的 “ 车上人员 ” 可以分为两类,一是被保险人及其允许的驾驶人员,一是搭乘人员。对 “ 车上人员在车下 ” 的歧义通常存在两个方面:第一,交通事故中,车上人员的伤亡可能有一个过程,比如被抛出后摔到地上,如果致命伤是落地时与地面或地上附着物撞击形成,应认定是在 “ 车上 ” 还是在 “ 车下 ” ?显然,这种情况下,保险人以车上人员是在车下受害抗辩不应被采纳。被保险人或其驾驶员允许搭乘人员下车方便、就餐、购物,通常不会被认为有主观恶意。这时搭乘人员是在 “ 车上 ” 还是 “ 车下 ” ,不能一概而论。保险人如果要求搭乘人员违背习俗在车上方便,则不应采纳。第二,被保险人及其驾驶人员在车辆运行过程中的活动不限于在狭义的 “ 车上 ” ,如因运行中需临时维修等原因而停驶,被保险人及其司乘人员可能要下车设置警告标志、维修等。对这类 “ 车上人员 ” 是否在 “ 车上 ” ,可以作广义和狭义的解释。狭义的在 “ 车上 ” ,就是身体之全部或一部分处在车辆这种固体物之上、之内。广义的在 “ 车上 ” ,是指在车辆运行中为车辆运行服务。保监会设计的《机动车辆保险条款》没有作广义和狭义的区分,根据前述合同解释的原则,当然应当作有利于被保险人的解释,即被保险人、驾驶人员在车辆运行过程中下车设置警告标志、修换轮胎、加油、临时维修等,应当确认为 “ 车上人员 ” 在 “ 车上 ” 。