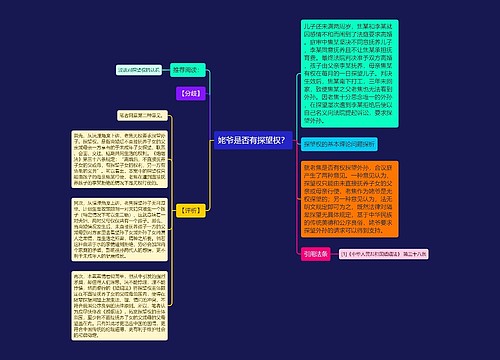

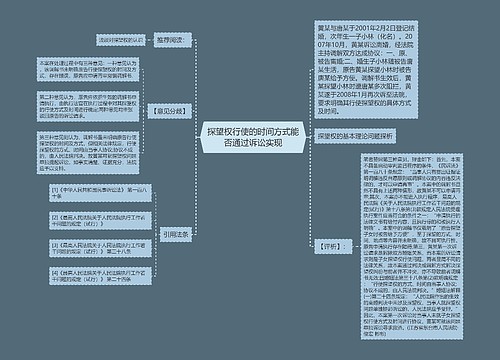

探望权中止制度就是通过中止探望权人在一定时间内行使探望权,来保护相关人的权益。但是探望权毕竟是探望权人的一项重要的人身权利,中止探望权对探望权人影响很大,法律也从制度上保障探望权人的探望权不被任意剥夺。我国婚姻法为了平衡两者的利益,已通过立法的方式规定了探望权中止的法定理由和方式。

诚然,探望权是探望权人的法定权利,法律应该保护探望权人的探望权,但是探望权也涉及到抚养方和子女的利益,可能损害相关人,尤其是子女的合法权益,如果探望权的行使使得子女不能健康成长的话,则与立法的终极目标不相符合。

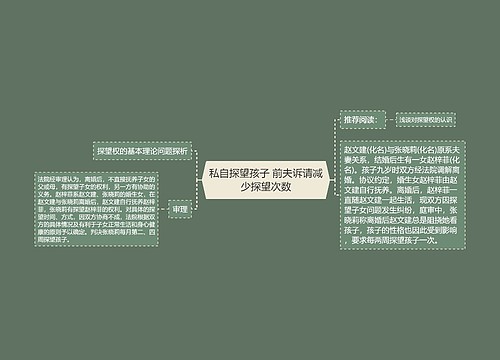

根据婚姻法第三十八条第三款规定,父或母探望子女,不利于子女身心健康的,由人民法院依法中止探望的权利;中止的事由消失后,应当恢复探望的权利。不难看出,探望权中止的法定理由是出现不利于子女身心健康的情形。

随着探望权中止案件的增多,如何确定当事人申请中止探望权的法定理由成立的问题,对人民法院能否正确、合法地审理好此类案件显得尤为重要。要解决好这一问题的关键是如何判断探望权人对探望权的行使足以影响子女的身心健康?那么,人民法院审理案件时又如何来认定呢?其标准又该是什么呢?为此,笔者认为,要解决这些问题应该从以下三个方面考虑:

首先,要明确探望权人的哪些行为属于影响子女身心健康的。

实际生活中,产生探望权的中止有两种情形,一种是自然中止,另一种是法定中止。自然中止是指因出现探望权人被限制人身自由时,无法行使探望权的情形;法定中止也就是前面所说的出现了中止的法定理由而中止探望权的情形。对于自然中止无可非议,但对法定中止就要考虑,何种情形属于影响子女身心健康。对于此问题,婚姻法只采取概括式的立法模式,没有采取列举式,未对不利于子女的身心健康的具体情形进行列举。根据古今中外的例子及生活中积累的经验来看,以下的行为可认定为对子女的身心健康有影响。1、探望权人患有严重的传染性疾病及精神病;2、探望权人有不良嗜好,如酿酒、吸毒、赌博或教唆子女从事非法活动;3、探望权有暴力倾向、品行不端、生活作风不检点;4、探望权人胁迫、教唆未成年人实施我国预防未成年人犯罪法中规定的几种不良行为,如旷课、夜不归宿、打架斗殴、辱骂他人、偷窃、故意毁坏财物的行为。

在我国的实际生活中,一些离婚的父母误以为子女随其共同生活,就应由其独享亲权,对方不再与子女有任何关系,从而拒绝对方探视子女,或者想方设法割断对方与子女的往来。有的离婚父母因一方有外遇而离婚,为了发泄私愤,而采取利用对探望权的行使来报复对方,以致子女受到身心健康的伤害。综上情况,人民法院在审理此类案件时,应当审查好当事人申请探望权中止的理由,是符合法定理由还是属于其它目的。同时,进行法律宣传,告知当事人相关的规定,如婚姻法的第三十六条规定,父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或母直接抚养,仍是父母双方的子女,及婚姻法第三十八条第一款之规定,离婚后,不直接抚养子女的父或母,有探望子女的权利,另一方有协助的义务。

最后,征求子女的意见,作出是否支持当事人申请探望权中止的诉求。

探望权不仅是父或母的权利,也是子女的权利,是否中止探望权人的探望权,应该征求子女的意见,当然,也不是说子女的意见是人民法院办案的唯一根据,实际生活中常常出现探望权人为了达到自己的目的,不择手段,威胁或恐吓子女,导致子女无法对此问题作出真实意识的表示,影响人民法院的判决。为此,人民法院应该根据子女的年龄和鉴别能力,正确判断子女的意思表示。作出合法的、合理的处理结果。