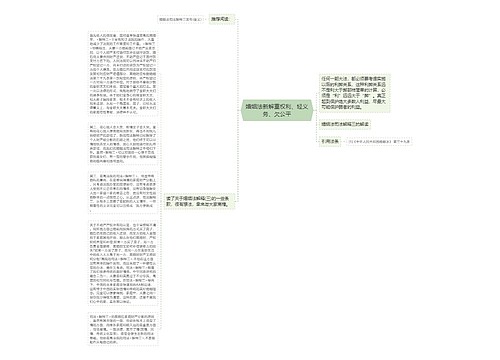

从现代法律视角看,忠诚义务在类似契约的社会关系中,仍然是一个极具魅力的词汇。缺乏对契约义务的忠诚精神,就很难形成法治社会所必需的精神要素。

然而,“缘心论罪”却因与现代法律精神格格不入而一再遭人贬逐。那么,把这样两个在精神意旨上截然有别的词放在一起,是否对忠诚义务是一种亵渎?

事实上,忠诚义务在现代法律中只存在于契约关系中,即使我们把婚姻当作一种契约关系,也只能涉及婚姻中有关财产、人身、身份等外在关系的内容。至于婚姻中至关重要的感情因素,既无可以度量的有形参照,也无法通过契约关系来进行强制规范。因此,当法律把相互忠诚规定为夫妻间的义务时,不仅使其面临着在操作上的困难,而且更为重要的是使法律面临着自身合法性的困惑。

在学理上讲,义务,不论其是禁止性的还是倡导性的,在实践中人们的行为与它的关系只有两种,相应地行为的法律后果也有两种:其一是行为合乎义务要求,法律对其调整结果是肯定;其二是行为背反义务要求,法律对它的调整结果则是否定和矫正。义务的履行是主体间利益博弈或道德自主的结果;行为背反义务的结果只能是法律强制因素的追加。因此,在任何一种义务的背后,总会有强制因素的相伴。只要人们的道德自觉不足以使义务完全实现,就会有外在强制力量促其实现。

对义务实现之学理特征的说明,是为了进一步说明夫妻之“相互忠诚义务”实现的困难。

如果“相互忠诚”被规定为夫妻间的义务,就顺理成章地可以推出用国家强制力量来促使夫妻相互忠诚的实现。诚然,倘若相互忠诚只限于夫妻间外在的、有形的行为时,在判定上并不产生多少困难,故强制执行并不为过。不过,这时法律对不履行义务者的强制,仍然只是对主体之行为的强制,而不是直接对主体心理活动的强制。然而,我们不能不考虑的是,相互忠诚在夫妻关系中主要不是一个衡量其行为的标准,而是涉及夫妻关系之感情问题的内在心理标准。也就是说,相互忠诚主要是夫妻间的一种道义、心理活动。这样,不但如何判定夫妻间是否忠诚就成为难题,而且在事实上,所谓忠诚只能是立法者的一相情愿。那么,在此种情形下,如果把“相互忠诚”当作夫妻义务,就合乎逻辑地要求当夫妻间出现不忠诚时,需要借用国家强制力量来确保他(她)们之间的(心理)忠诚。试问,这种情形与“缘心论罪”除了在程度上有别外,在性质上又有何区别?

虽然,站在现代法理的角度,对心理意志在违法或犯罪行为中之作用的界定,并非毫无道理,相反,它还是人类思维高度发达的一种产物,是人类智慧和文明的结晶。但凡事“过犹不及”。当人们将心理意志(忠诚)当作在现实生活中衡量合法与否的最重要的标准时,法律已经和道德没什么两样。法律已经在扮演着它应当尽量回避的角色:去充当道德的判官。在一定意义上,我赞同公共道德(一种“人化的道德”)应当被法律化,但我对道德化法律有所保留。否则,就只能产生借助法律的道德专制,就只能将道德的缺陷和法律的不足合而为一。这样,道德是伪善的,法律是专断的。可见,任何将本应归于人们道德领域的、内心的活动纳入法律门下进行强制调节的举措,都只能产生南辕北辙之效。

可以说,把相互忠诚作为夫妻之义务写进将由国家颁布的《婚姻法》之中,在立法者和法律起草者的主观愿望上也许并无什么不妥,但问题在于它不但无法兑现此种主观愿望,而且还可能导致更糟糕的结果:以法律强制方式干涉主体的思想自治和心理自由。

为此,由文化所产生的病症,当然还须借文化的方法来疗治。

对“缘心论罪”的弊端,在我们引进了西式的刑法之后,人们在理论上多有反思、多有批判,由此便形成了在定罪量刑上的所谓“主客观相一致”原则。然而,这并不表明“缘心论罪”一类的古老法律文化传统在当代中国完全褪色。且不说在人们观念上还严重地存在着所谓“善有善报、恶有恶报”的强烈文化积淀,即使在法律制度上,还自觉不自觉地强调通过法律的强制性调节以实现对某些不健康心理(而不是行为)的直接矫正。其中最典型的表现就是本文所讨论的主题人们欲载之于国家法律中的夫妻之间的“忠诚义务”。因此,至少到目前为止,我们不但未实现以文化的方法来疗治由文化所产生的前述病症,而且我们还在有意无意地传染、扩散该种病症。

对人们心理忠诚的义务化,是“缘心论罪”式文化专制传统和国家本位主义在当代中国的遗续。尽管我们不反对夫妻之间要相互忠诚,但是我们反对将它作为法律强制调节的所谓夫妻义务。我们的时代已经进入大规模的世界性开放和交流中,我们不可能通过法律强制来拴系人们心理活动的自由,同时,我们也没有必要这样做。对人们的心理活动,法律所能做的,只能是绝对地放任它的自由。法律对人们心理自由的任何意义上的强行限制,所导致的不仅是外在的政治和社会专制,而且更是内在的对人的奴役。要摆脱对人的奴役,要追求心灵的开放、自治和自由,就要无所保留地舍弃一切对人们心理活动的义务强制,当然,首先是要舍弃所谓夫妻间的忠诚义务。谢晖

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646