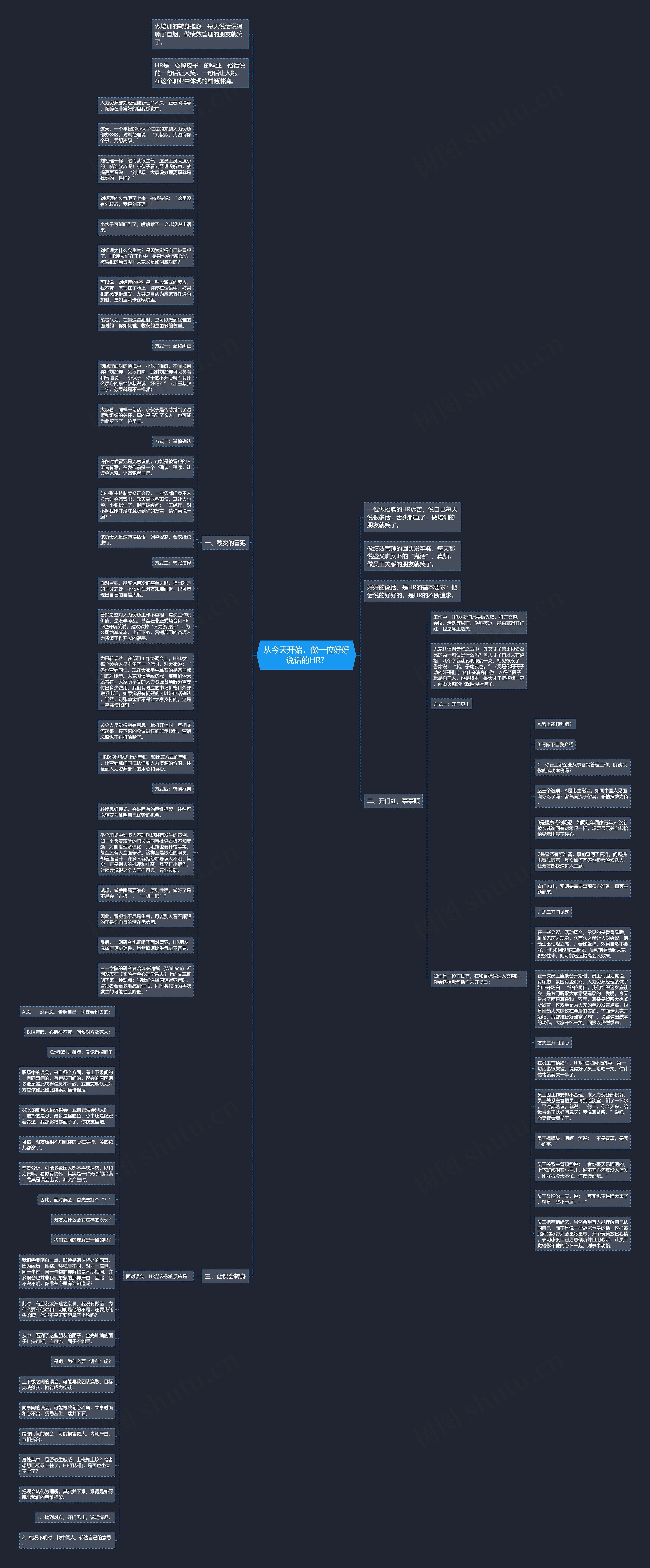

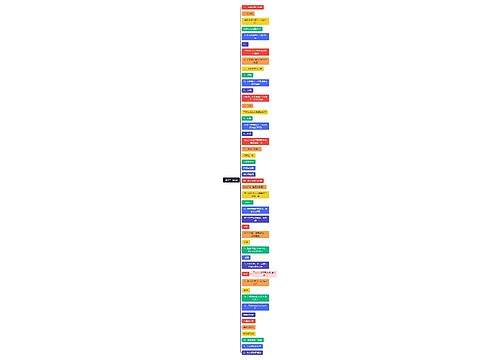

人力资源部刘经理被新任命不久,正春风得意,陶醉在非常好的自我感觉中。

这天,一个年轻的小伙子怯怯的来到人力资源部办公区,对刘经理说:“刘叔叔,我咨询你个事,我想离职。”

刘经理一愣,继而就很生气,这员工没大没小的,喊谁叔叔呢!小伙子看刘经理没吭声,就提高声音说:“刘叔叔,大家说办理离职就是找你的,是吧?”

刘经理的火气毛了上来,抬起头说:“这里没有刘叔叔,我是刘经理!”

刘经理为什么会生气?是因为觉得自己被冒犯了。HR朋友们在工作中,是否也会遇到类似被冒犯的场景呢?大家又是如何应对的?

可以说,刘经理的应对是一种应激式的反应,我不爽,就写在了脸上,弥漫在话语中。被冒犯的感觉挺难受,尤其是自认为应该被礼遇有加时,更如鱼刺卡在喉咙里。

笔者认为,在遭遇冒犯时,是可以做到优雅的面对的,你如优雅,收获的是更多的尊重。

刘经理面对的情境中,小伙子稚嫩,不懂如何称呼刘经理,又很内向,此时刘经理可以笑着和气地说:“小伙子,你干的不开心吗?有什么烦心的事给叔叔说说,好吧?”(加重叔叔二字,效果就是不一样额)

大家看,同样一句话,小伙子是否感觉到了温暖和组织的关怀,真的是遇到了亲人,也可能为此留下了一位员工。

许多时候冒犯是无意识的,可能是被冒犯的人听者有意。在发作前多一个“确认”程序,让误会冰释,让冒犯者自悟。

如小张主持制度修订会议,一业务部门负责人发言时突然冒出,整天搞这些事情,真让人心烦。小张愣住了,继而缓缓问:“王经理,对不起我刚才没注意听到你的发言,请你再说一遍?”

面对冒犯,能够保持冷静甚至风趣,指出对方的荒谬之处,不仅可让对方知难而退,也可展现出自己的自信大度。

营销总监对人力资源工作不重视,常说工作没价值,是没事添乱,甚至在非正式场合和HRD也开玩笑说,建议砍掉“人力资源部”,为公司缩减成本。上行下效,营销部门的各项人力资源工作开展的很差。

为扭转现状,在部门工作协调会上,HRD为每个参会人员准备了一个信封,对大家说:“各位营销同仁,现在大家手中拿着的是各自部门的对账单。大家习惯算经济账,那咱们今天就看看,大家所享受的人力资源各项服务需要付出多少费用。我们有对应的市场价格和外部联系电话,如果觉得有问题的可以带电话确认。当然,对账单金额不是让大家支付的,这是一笔感情帐呵!”

参会人员觉得蛮有意思,就打开信封,互相交流起来,接下来的会议进行的非常顺利,营销总监也不再打哈哈了。

HRD通过形式上的夸张,和计算方式的夸张,让营销部门同仁认识到人力资源的价值,体验到人力资源部门的用心和真心。

转换思维模式,突破固有的思维框架,往往可以转变为证明自己优势的机会。

举个职场中许多人不理解却时有发生的案例,如一个负责薪酬的职员被同事批评古板不知变通,对制度理解僵化,几毛钱也要计较等等,甚至还有人当面争吵。这样全是缺点的职员,却连连晋升,许多人就抱怨领导识人不明。其实,正是别人的批评和牢骚,甚至打小报告,让领导觉得这个人工作可靠,专业过硬。

试想,做薪酬需要细心,原则性强,做好了是不是会“古板”,“一板一眼”?

因此,冒犯也不尽是生气,可能别人看不顺眼的正是你自身的潜在优势呢。

最后,一则研究也证明了面对冒犯,HR朋友选择原谅更理性,虽然原谅比生气更不容易。

三一学院的研究者哈瑞·威廉斯(Wallace)近期发表在《实验社会心理学杂志》上的文章证明了第一种观点:当我们选择原谅冒犯者时,冒犯者会更多地感到悔恨,同时类似行为再次发生的可能性会降低。”