美国证据法中的证明力规则(上篇)思维导图

情痞有泪

2023-04-04

美国证据法中的证明力规则(上篇)

论述分析

一、问题的提出在中国的法律改革中,师法英美与效仿欧陆一直是学界两种不同的声音。近些年,在证据法学研究以及证据立法运动中,师法英美完全压过了效仿欧陆的呼声。

树图思维导图提供《美国证据法中的证明力规则(上篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《美国证据法中的证明力规则(上篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:cb0e3aab4b164835f3cf571c3af9871b

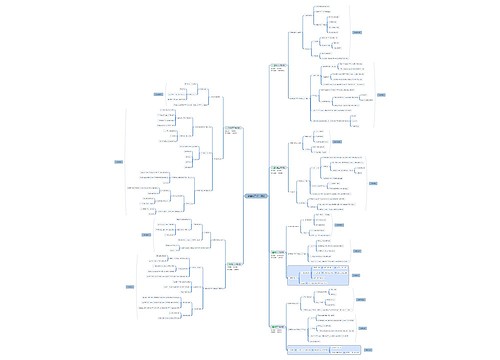

思维导图大纲

相关思维导图模版

美国证据法中的证明力规则(上篇)思维导图模板大纲

一、问题的提出

在中国的法律改革中,师法英美与效仿欧陆一直是学界两种不同的声音。近些年,在证据法学研究以及证据立法运动中,师法英美完全压过了效仿欧陆的呼声。正如有学者所言:“在我国当下的法学语境中,一种以移植英美法系国家证据法各项规则为标志的‘变法运动’正逐渐成为证据法学研究的主流倾向,以至于在证据法学论文和著作中出现了‘言必称英美’的现象。而大陆法系国家则被武断地视为‘不存在发达的证据法’的制度,其证据规则和证据理论都不同程度地受到了忽视。”这样一种取向导致了当下的证据法学研究成为英美证据法尤其是美国证据法在中国的推演,进而,当下的证据立法运动成为域外证据法尤其是美国《联邦证据规则》在中国的移植嫁接。

在这样一个以英美为师的学术背景中,观察学术界对于证据立法的态度,可以看出,大多数学者都主张以可采性或者证据能力为中心构建中国的证据法。这与中国的司法实践形成了鲜明对比,观察当下的司法实践可以发现,中国的司法实践对证明力表现出异乎寻常的关注,呼唤证明力规则、创造证明力规则并实践证明力规则。可以说,证明力规则在当下司法实践中产生有其必然性,是当下以证明力为导向的证据法的必然产物。然而,证据法学者对以证明力为导向的中国证据法特别是在中国司法实践中长期运行的证明力规则持一种根本性的否定态度,甚至称之为法定证据制度的死灰在当下中国的复燃。证据法学者往往对证明力规则持一种批判态度,然而,证据法学者对于证明力规则的理性总结、学理思考与司法实务界对之倾注的努力并不匹配。

毫无疑问,当下美国证据法是以可采性为核心构建的,其“核心假设即为可采性规则”,或者可以说,美国证据法“法典化的基础是存在着区别于其他实体性和程序性规则的独特证据规则:证据的可采性规则”。然而,问题在于,难道能够仅仅以此来否定中国证据法中的证明力规则?

单纯的逻辑学知识就可以给上述问题一个否定的答案,美国的做法不过是例证,例证并不能证成我们应当采取美国的做法。尽管,这样一种简洁的回答逻辑力量强大,但在当下取法英美几乎成为一种意识形态的情形下,却难以具有压倒性的说服力。由此,系统研究中国证据法实践中的证明力规则,考察其运行状况、产生背景及其根源就成为回答上述问题的关键所在。同时,考察、还原被学者视为摹本或者参照物的美国证据法中的证明力规则亦是厘清上述问题的重要环节。

确实,即便在以可采性为核心构建证据规则的美国证据法以及证据法实践中,证明力规则并非遭到完全的否定与排斥,相反,其甚至占有一席之地。基于此,本文试图对美国证据法中的证明力规则做一梳理,力图还原被学界大加批判的证明力规则在美国证据法中的图景,试图展示英美证据法学者对于证明力规则的态度并在此基础上作相应的评论,并试图挖掘被学界批判的证明力规则依然在被我们神明化的美国证据法中占有一席之地意味着什么?

二、证明力规则的历史

考察当下美国证据法中的证明力规则,必须将其放置在英美证据法发展的历史长河中予以理解,这不仅是因为很多当下的证明力规则是历史演进的产物,更重要的原因在于只有梳理证明力规则的历史才能明晰证明力规则曾经的独霸天下以及当下的辉煌不再,才能理解证明力与证据能力在证据法中“各领风骚数百年”的历史,才能真正理解证明力规则的前世今生。由于难以详尽考察历史上美国证据法实践中的证明力规则,笔者转而以英美证据法中有代表性的人物为例对英美证据法中的证明力规则予以简要介绍。

(一)证明力规则的早期历史

探寻博大精深、纷繁复杂的英美证据法,吉尔伯特的《证据法》无疑是一部绕不开的经典,探究证明力规则,该书更是无法回避。吉尔伯特的《证据法》甚至被总结为一条证明力规则――最佳证据规则。按照最佳证据规则,证据法的主要功能在于获取最佳的、能够得到的证据。吉尔伯特开宗明义阐述了这一思想:

因此,与证据相关的第一个也是最为重要的规则就是,人类必须拥有适合于事实性质的最大可能的证据;因为法律的设计就是为了达到对权利问题的严格证实,没有了事物性质所能拥有的最佳证据,也就无法证实某个事实。

这段话为研究最佳证据规则或者吉尔伯特证据法思想的学者经常引用,可谓该书的核心观点。在这本专著中,吉尔伯特依据证据的证明力划分了不同种类的证据,构建了一个详细的等级序列。按照吉尔伯特的划分,书面证据的证明力高于非书面证据的证明力,在书面证据中,封印文书的证明力高于非封印文书的证明力并且官方封印文书的证明力高于私人封印文书的证明力。在官方文书中,报告的证明力高于其他证据的证明力,其中立法机关和王室法院(kings, courts of justice)的法律备忘录具有最高的证明力。同时,尽管认为报告的复制件有证明力,但明确指出,复制件的复制件是没有证明力的(a copy of copy is no evidence),因为复制件的复制件不是最佳证据(a copy of a copy cannot be the best evidence)。另外,吉尔伯特认为当证人出庭作证时,两个证人宣誓后作证的证明力高于单个证人并且一个肯定性的证人能够抵消几个否定性的证人。可以说,该书集中体现了吉尔伯特最佳证据规则的思想。

尽管吉尔伯特开创了证据法,并使其成为法学的一个分支学科,可谓功勋卓著。然而,正如特文宁所言:

从某种重要意义上说,吉尔伯特的一个主要成就就是为边沁提供了一个用以攻击的坚实目标。在吉尔伯特之前,几乎没有一个“证据法”供人批判。吉尔伯特作为证据法这一法律分支体系最严密、最具影响力的解释者,其提供了一个重要的关注焦点。而且,他的理论在边沁看来明显是错误的。

正是将吉尔伯特作为主要论敌,边沁通过其宏大的五卷本的《司法证据原理》(Rationale of Judicial Evidence)以及其他短篇著作中建构起被称为“法律思想史上最雄心勃勃的、全面发展的证据和证明理论”。边沁认为吉尔伯特“错误的直接来源是一个存在缺陷的分类体系,但这一问题的核心在于将证明力诉诸刚性规则规制的建议”。吉尔伯特试图将事实认定诉诸一套精细规则的做法遭到边沁的猛烈攻击,边沁提出了与吉尔伯特针锋相对的观点。边沁几乎反对所有的证据规则,认为对可信性(credibility)、证明力(weight)和证据数量(quantum)进行规范的规则,都是有害的(mischievous),相反,边沁主张采取“不排除原则”(non- exclusion principle)。边沁将自由证明作为证据评价的新基准,其中几乎没有证明力规则和可采性规则的存在空间。在对待证明力规则问题上,毫无疑问,边沁的观点取得了压倒性的胜利。

(二)证明力规则的中兴

在吉尔伯特的观点遭到边沁的猛烈攻击之后,很少有人再主张证明力规则,可以说,边沁之后,对于证明力规则的研究陷入一种沉寂状态。直到1908年出版的“空前绝后”的摩尔的《事实或证明力与证据价值导论》(A Treatise on Facts or the Weight and Value of Evidence)。摩尔在著作开篇开宗明义:

对双方来讲,对于任何事实问题的争论都可以通过诉诸司法当局而得到支持,如同法律问题因此而得到强化。本著作的架构在于通过展示美国、加拿大、英国法官对于证据可信性与不可信之缘由以及确定证明力规则的分析来促进审判的准备工作、辩论以及事实问题的决定。

秉承这一思想,摩尔在该书中详细阐述了其证据法思想,总结了美国、加拿大、英国法官的司法实践,详尽描述了各类证明力规则,主张构建以证明力规则为主导的证据法体系。由于该书致力于帮助律师与法院评价证据,所以其内容上包罗万象,涵盖“不可反驳的证言”,“记忆”,从“证人偏见”到“声音与听力”,“味觉、嗅觉和触觉”,以及“天气”等等。此外,摩尔试图寻找支持证明力规则的判例,并引用判例说明如下一些判断:某人对于自身行为的记忆比他人对这些行为的记忆更为可靠;对在短时间内发生很多事情的评价是不确切的;与一位逝者谈话的证言的证明力是微弱的;一个未受反驳的、中立的、不受质疑的证人证言至少具有一些证明力;先前曾提供矛盾证言的证人证言的证明力为零;证人的宣誓书容易滥用,因为它们很少为证人本人所起草。

通过上述,可以看出,摩尔试图根据不同证据的具体情况建构一个详尽的证明力规则。尽管这样一种努力值得赞赏,然而,自摩尔之后,就几乎没有人再努力捍卫证明力规则或者解释其如何应用了。

(三)证明力规则的没落

尽管摩尔的著作空前绝后,但却生不逢时。在摩尔著作出版之后,当时证据法学界执牛耳者威格摩尔即撰文对其作出评论。尽管只有短短的两页纸,但就在这短短的两页纸中,威格摩尔对摩尔建构的证明力规则作出一锤定音的评价,使其几乎没有产生多少影响即被很快遗忘。

尽管威格摩尔欣赏本书广博的内容并认为其对律师很有帮助,并不吝溢美之词:“这部专论论述详尽,视角新颖,效用广泛,宣称目的有益。”然而,威格摩尔亦认为,“部分内容糟糕透顶”,其主张“并非为正统的、传统的普通法所知”,是一种“道德背叛”(moral treason),并且采纳这一建议将“破坏整个证明制度”。理由简明扼要:

如果有一样东西是普通法法官制度和陪审团制度所代表的,那就是证据规则,由法官来决定和适用并且仅仅适用于法官的,仅仅是可采性规则;任何法律规则都不能对陪审团审查判断证明力或可信性予以限制。

由于威格摩尔在美国证据法学界的地位及影响,使得摩尔的著作及其观点逐渐为世人所遗忘,塞耶、威格摩尔的观点影响至今并居于统治地位,由此,证明力规则逐渐淡出证据法学研究者的视野。进而,20世纪以来的证据法法典化运动将证明力规则逐出正统的证据法以及证据法学研究领域,取而代之的是以可采性为中心构建的证据法典。同时,处于大师阴影之下的证据法学研究在20世纪处于相对没落的状态,亦没有人对塞耶、威格摩尔等证据法先贤关于证明力规则的观点提出革命性或者颠覆性的主张。由此,证明力规则陷入一种沉寂状态。证明力规则在厚重的美国证据法教科书中几乎看不到踪迹可谓这一判断的一个最佳注脚。

三、证明力规则的文本与实践考察

尽管证明力规则遭到美国主流证据法学界批判、抛弃,但在美国的证据法实践中大量存在证明力规则。那么,这样一种存在呈现怎样一种状况呢?这样一种存在是个别现象还是普遍现象?这样一种存在是对《联邦证据规则》的颠覆还是补充呢?下文力图从文本以及层面切入对美国法中的证明力规则予以简要考察。

(一)文本中的证明力规则

在美国成文法体系中,宪法占据至高无上的地位。但被奉若神明的美国宪法中却清晰地规定了证明力规则。《美国宪法》第3条第3款规定:“无论何人,如非经由两个证人证明他的公然的叛国行为,或经由本人在公开法庭认罪者,均不得被判叛国罪。”根据这一规定,单一证人的证言不足以认定被告人有罪,这一规定无疑是效力等级最高的证明力规则。

宪法中为什么要规定叛国罪不是本文要考察的内容,但规定叛国罪必须由两个证人予以证明则属于本文的考察范围。对于美国宪法为什么要这样规定,笔者并没有从权威的麦迪逊《制宪会议记录》中找到缘由,不过,斯托里大法官(Justice Joseph Story)在其经典的《美国宪法评注》中作出说明:

口供是所有证据中最弱和最值得怀疑的;容易通过圈套、虚假希望、允以好处或者威胁而获得口供;口供很少是精确的记忆或恰当准确的叙述;在性质上,口供不能通过其他否定性证据来反驳。还有,它很容易被伪造,却最难以防止。如果未经其他证据证实的秘密口供能够用来作为罪行的充分基础和证明,那么,没有原则的煽动分子或腐败的弄臣们可以控制最纯真的爱国者的生命,证明指控的虚假却没有什么办法。宪法再次明智地拒绝了允许单一证人的证词,无论该证词如何重要,可以充分确定可以同时激起受害人的私人荣誉和公众的敌意的罪行。必须是有两个证人一致证明同一公然的叛国行为,并且排除了所有合理异议。

从中不难看出,宪法之所以如此规定的根本原因在于口供的不可信以及防止迫害的出现。尽管宪法中含有叛国罪需要两个证人予以证明的规定,但宪法的这一规定并没有得到广泛效仿。由此,对于成文法中证明力规则的考察需要通过探究成文的证据法典。

美国证据法最主要的渊源是适用于联邦的《联邦证据规则》(Federal Rules of Evidence)以及适用于各州的证据规则,如《加利福尼亚证据法》(California Evidence Code)、《佛罗里达证据法》(Florida Evidence Code)等。自上个世纪70年代以来,各州纷纷制定证据法,迄今为止,在美国联邦以及各州,均有证据规则付诸实施。尽管上述证据规则或法律,繁简有别、制定时间有别,但都大同小异,特别是《联邦证据规则》已经成为各州证据立法的范本。

然而,《联邦证据规则》的基本内容是证据的可采性,即围绕可采性进行建构,其中几乎没有关于证明力的规定,即便104(e)就证明力和可信性作出规定,这一规定的内容也不是常规意义上的证明力规则。可以说,从内容上来看,《联邦证据规则》以及各州的证据法几乎都看不到证明力规则的身影。考察美国各州适用的证据法典,我们亦会得出类似的结论。

通过上文的论述可以看出,美国的成文法中几乎没有证明力规则生存的空间。特别是,通过考察《联邦证据规则》以及各州证据法我们可以看到,美国证据规则的建构是以可采性为核心建构的,在这样一个以可采性为核心建构的证据法体系中不可能有证明力规则生存的空间。

(二)实践中的证明力规则

尽管制定法层面缺乏证明力规则的规定,但普通法层面从来不缺乏证明力规则,特别是司法实践中的诸多判例确立了众多证明力规则。下文将通过介绍普通法中长期奉行的形成理论体系的补强证据规则以及通过个案形式确立的证明力规则,对实践中的证明力规则展开简要的论述。

1.补强规则――体系化的证明力规则

普通法中最著名的证明力规则莫过于补强规则,并且,其一度是主要的普通法证据规则,在刑事案件中发挥着重要的作用。尽管制定法中很少规定补强规则,“但在美国的各司法区信奉这样一种要求,就是欲支持一项供认为基础的有罪认定,该供认必须为审理中提出的其他证据所佐证。”在当下的司法实践中,补强规则主要适用于伪证罪、性犯罪(特别是强奸案件)等类型案件的审理。

然而,关于补强规则是怎样一种类型的证据规则或者说其是不是证据规则,以及其源于何时存在诸多争议。对于补强规则,耶鲁大学法学院朗本(JohnH. Langbein)教授进行了详尽考察并提出了与威格摩尔相反的观点。威格摩尔认为补强规则可以追溯至1780年代,出现于那时出版的法律报告中。并且,威格摩尔坚持认为“它并非证据规则,其仅仅是法官给予陪审团的提醒而已”,对此,陪审团“或许尊重或许视而不见……”。朗本则认为,威格摩尔对于上述两点的认识是错误的,补强规则在1740年代就在实践中应用,而非1780年代,并且,那时,补强规则是排除规则而非单纯的警告。威格摩尔在1780年代的法律报告中所见到的警告规则即包含了早期排除规则的否定因素。豪斯泰勒(John Hostettler)教授新近对于补强规则的考察验证了朗本的观点,豪斯泰勒指出:“在允许罪犯延请律师不久,1740年代开始生效的另一条规则是控方证人补强的排除规则。”直到1780年代,补强规则发生了深刻变化,1787年的Atwood and Robbins案将补强规则还原为警告规则。确实,补强规则长久以来一直是作为提醒陪审团的警告规则予以运用的,但在当下,补强规则并不仅仅起到一种警告作用。

尽管时至今日,对于补强规则是充分性规则还是可采性规则仍然存有争议,甚至“在该要求的属性上共识较少”,但“它不太可能是具有可采性含义的一种要求”,因为“如果该要求仅仅是对可采性的要求,恐怕公诉人不能满足该要求所构成的审理上的错误就会要求再次开庭而不是宣判无罪”,由此,“将该规则作为与被告人承认的可采性相联系的规则来看待是没有道理的;这一要求应当仅仅是证据充分性方面的规则”。

由此可见,作为证据充分性规则的补强规则在证据法上已经具有了实质的意义,尽管,“补强规则已经被弱化为允许法官就证据证明力进行消极评论”,但实质上,“在普通法系所谓的证据补强规则的运用产生了另外一种大陆法系的检察官不会遇到的证据障碍”。套用达玛斯卡引用的大陆法学者关于补强规则的分类,我们可以将美国法中的补强规则称为积极性的法定证据规则,对此,我们可以从补强规则的典型实例切入展开探讨。下文以司法实践中大量发生的适用补强规则的强奸案件为例对补强规则作进一步的探讨。

性犯罪案件被害人证言及共同犯罪人的证言需要补强才能据以认定犯罪,特别是对于强奸案件,在普通法中,“控方”即指控强奸的被害人证言必须足够充分,以支持强奸罪的判决;她的证言不需要证明。但是,少数州通过制定法或者判例法规定了一个证据补强规则,就是在这样的规则下,没有人可仅仅基于起诉的被害人没有经过证明的证言被判强奸罪(或者通常是任何其他性侵犯罪)。在“美国的司法辖区,如果没有其他补强证据,强奸案件受害人的证词甚至不能被提交事实的裁判者进行评价。换言之,检察官将无法成功确立强奸罪的表见证明(prima facie)”。

从上文可以看出,补强规则不仅表现为缺少某些证据,法官不得据以定罪的形态,同时亦表现为除非特定种类的证言得到补强否则不能将案件提交陪审团的情形。我们可以看出,在当下的美国证据法实践中,在强奸案件的审判中,补强规则发挥着切实而具体的作用。

强奸罪的证明问题是司法实践中的一个棘手的问题,之所以在性犯罪的指控中适用补强规则,主要是由于一个无罪的人获罪的风险比其他犯罪指控更高。正如英美法院在实践中经常引用的马修・黑尔爵士所告诫的话:“控告强奸罪是容易的,而证明是困难的;被控告的一方要进行辩护就更困难,即使真是无辜的。”支持在强奸案件中适用补强规则的主张亦有传统道德以及种族因素。

当然,需要指出的是,一直以来,性犯罪案件中的补强规则甚至补强规则本身面临诸多质疑、挑战,甚至废除之声不绝于耳。例如,在美国,证据补强规则的反对者如今似乎胜利了,许多适用这个规则的州已经将它取消了。在英国,随着证据法的成文化以及新判例的出现,使得补强规则命运发生重大转变,使得补强规则几乎荡然无存(almost remains nothing)。尽管如此,不能否认的是,美国的《模范刑法典》仍然坚持有很大争议的证据补强要求。在英国的司法实践中,对于叛国罪、伪证罪、超速行驶等依然适用补强规则,尽管其有相应的成文法律予以规制。

2.个案规则――零散化的证明力规则

其实,伪证罪、性犯罪案件中的补强规则都是以个案形式予以确立的,但是,上述通过个案形式确立的规则都可以归入补强规则体系之中,它们在理论化、体系化的补强规则的统摄下而使其与一般的证明力规则有所不同。

除了上述体系化的证明力规则外,司法实践亦创造了大量证明力规则。这类证明力规则主要体现联邦法院与州法院在司法实践中通过个案创造的证明力规则,以及行政机关在行政裁决中创造的证明力规则。尽管后者不是通常意义上的司法机关,但其裁决依据的程序无疑具有类司法的特征,其裁决结果亦具有准司法的特质。

在联邦和州法院的审判实践中,存在下列一些证明力规则:本质上难以置信的证言通常是不可信的;证人对于自己行为的记忆要优于其他人的记忆;关于死者反对利益的陈述的证言通常不可靠;水手为其船长开脱无罪的证言具有很小的证明力;陪审团应当赋予不矛盾的、中立的证人的证言以证明力;当证人证言与其自身行为相矛盾时,陪审团可以忽视其证明力。在上述每个案例中,法院引用案例或者论著(通常是摩尔的)来支持其关于特定类型证言可靠性的总结。

除了联邦法院以及州法院在证据法实践中创造了大量证明力规则外,美国的行政机关在行政裁决案件中亦创造了相当数量的证明力规则。

在当下美国的行政执法过程中,行政机关非常普遍地依赖于证明力规则。例如,按照社会保障机关(Social Security Administration)在裁决福利诉讼时运用的著名的规则,主治医师证言的证明力通常高于其他医师;类似的,联邦索赔法院( the Court of Federal Claims)判定家庭医师的记录证明力高于其后作出的口头证言。美国国际贸易委员会认为不能赋予商标所有权人雇员证词以太多的证明力。基于类似的原因,环保部门对公司官员称其有能力支付罚款的利己证言通常赋予较小证明力。这些规则充分体现了行政机关力图在赋予特定种类证言多少证明力方面创建规则或者指导性原则的努力。

通过上文的论述可以看出,尽管在美国的制定法层面,并没有证明力规则的生存空间,但通过巴赞(Charles L.Barzun)对于司法实践中证明力规则的梳理,我们看到了美国的司法实践以及行政执法中创造的大量证明力规则。而正是这些证明力规则成为美国证据法实践中“不成文的证据法”,与以可采性为核心建构的成文证据法构成了美国证据法的全景图。

查看更多

销售经理半年规划思维导图

U582121265

U582121265树图思维导图提供《销售经理半年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《销售经理半年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心