在人工智能快速发展的时代,教育领域正经历深刻变革。小学科学作为培养学生科学素养的重要学科,其核心素养培育在传统教学中面临资源匹配低效、实践机会不足等挑战。本文立足新课标要求,聚焦生成式人工智能赋能价值,从 “智联・融创・启思”维度构建实践框架,探索其赋能小学科学核心素养培育的有效路径,为教学实践提供参考。

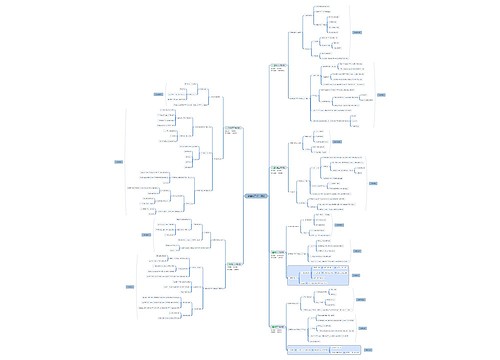

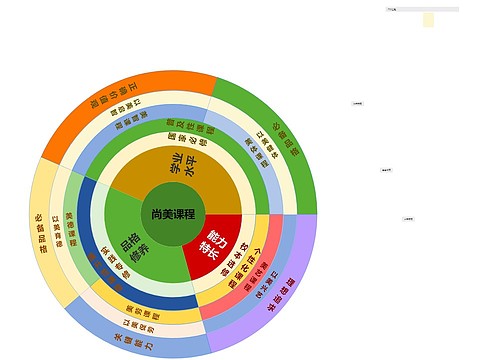

小学科学核心素养是学生在科学学习过程中形成的关键能力与价值观念的综合体现,其培育需紧扣《义务教育科学课程标准(2022 年版)》要求,聚焦四大核心维度的协同发展,为生成式人工智能的赋能实践明确“靶心”:

科学观念是学生对自然现象、科学原理的理性认知,包括物质世界、生命系统、地球与宇宙等核心概念的理解。培育重点在于引导学生从碎片化知识向结构化认知转变,例如在“物质的变化”教学中,不仅需掌握物理变化与化学变化的区别,更要建立“物质运动是有规律的”“变化是物质的基本属性”等深层观念。

传统教学中,学生常因抽象概念难以具象化而形成认知断层,这为生成式人工智能的“智联”功能(如可视化资源匹配)提供了应用空间。

科学思维是运用观察、假设、推理、验证等方法解决问题的思维方式,是核心素养的“方法论”支柱。培育需注重逻辑推理、批判性思维等能力的训练。例如,在苏教版四年级“力与运动”教学中,传统模式局限学生思考。借助生成式人工智能“启思”功能,分三阶展开:人工智能生成运动动画,推送不同假设引发认知冲突;学生设计虚拟实验,系统以反例引导修正推理;围绕主题辩论,人工智能识别逻辑漏洞并提示原理。学生由此经历完整科学思维过程,思维严谨性与深刻性显著提升。

传统课堂中,学生深度思考机会有限,而生成式人工智能的“启思”路径(如问题链设计、辩论场景创设)可突破这一局限。

探究实践是将科学观念与思维转化为行动力的关键,涵盖实验设计、操作执行、数据分析等技能。培育需遵循 “提出问题-设计方案-动手操作-得出结论” 的流程。以“电路连接”教学为例,传统实验受器材数量限制,学生难以反复尝试。生成式人工智能构建虚拟电路实验室,学生可自由搭建串联、并联电路,系统实时反馈故障原因。人工智能根据操作熟练度推送任务,基础组练习电路组装,进阶组设计“楼道感应灯”电路,实现个性化实践。

传统教学中,受限于器材、时空或指导精力,个性化实践机会不足,而生成式人工智能的“融创”实践(如虚拟实验、分层任务设计)可弥补这一短板。

学习态度与责任体现为对科学的好奇心、严谨性,以及对科技与社会关系的正确认知。培育需通过情境体验引导学生形成“科学服务于人类”的价值观。在“环境保护”单元,人工智能关联本地污染数据生成动态地图,学生观察后提出治理假设。系统推送垃圾分类、污水净化等虚拟实践场景,学生模拟决策并看到环境变化效果。人工智能还展示科学家治污案例,激发学生参与环保的责任感,让价值观培育更生动。

传统教学中,价值观培育易流于说教,而生成式人工智能的“智联”与“启思”可关联生活实际,增强其感染力,激发社会责任感。

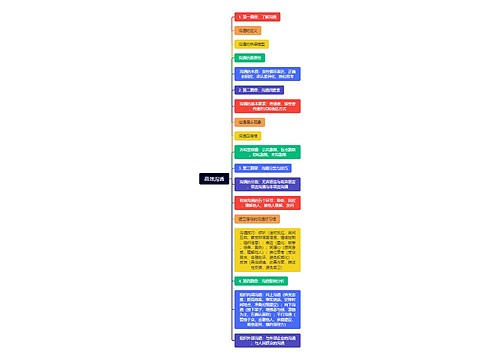

综上,科学观念、思维、实践能力与态度责任的培育,依托生成式人工智能形成“智联-融创-启思”的逻辑闭环:“智联”通过资源精准对接筑牢培育基础,“融创”以创新实践形式为素养落地提供载体,“启思”则通过思维启发推动素养深化,而素养提升的成果又会反哺“智联”的需求迭代与“融创”的场景优化,三者循环联动,共同支撑小学科学核心素养的协同培育与持续进阶。

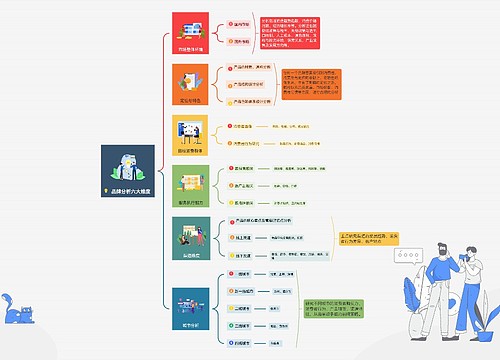

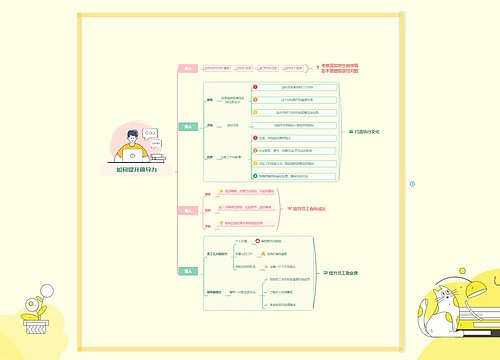

生成式人工智能通过精准化连接打破传统教学的壁垒,为核心素养培育搭建“资源-场景-时空”的协同网络,其“智联”价值体现在三个递进维度:

教师借助生成式人工智能构建“学情诊断-资源适配”机制,精准捕捉学生知识缺口与学习风格。如苏教版五年级“光的反射”教学前,智能平台通过前测问卷与互动问答,绘制学生认知图谱:针对“镜面反射与漫反射”概念混淆的学生,推送对比动画解析差异;为已掌握基础原理的学生,匹配“潜望镜设计”进阶资料包。课堂上,学生通过终端自主调取资源,实现“千人千面”的学习支持,让资源供给从“统一投放”转向“靶向输送”。

依托本地化数据与场景生成技术,生成式人工智能架起“知识抽象性”与 “生活具象性”的转化桥梁。在“天气与气候”教学中,人工智能整合本地气象站近3年数据,生成动态热力图展示四季气温波动,并模拟“城市热岛效应”对降雨分布的影响。同时,创设“社区防灾规划”情境,引导学生运用降水概率知识设计排水方案,使“气候影响”从课本概念变为可操作的生活实践,强化“用科学解决实际问题”的素养导向。

通过“课堂表现-任务生成-即时反馈”的闭环设计,生成式人工智能延伸学习时空边界。在“植物的繁殖”教学后,系统根据课堂实验记录自动分级:对扦插操作失误的学生,推送慢动作演示视频与虚拟操作模拟器;为完成基础任务的学生,发布“家庭植物嫁接日志”任务,同步关联植物学数据库,支持学生上传观察照片获取生长建议。智能问答系统7×24小时响应疑问,使课后巩固从“机械刷题”升级为“持续探究”,形成“课堂筑基-课后拓维”的学习生态。

以上三维度层层递进:资源与需求的连接为知识生活化提供精准起点,知识与生活的关联为课后巩固赋予实践意义,而课堂与课后的贯通又反哺资源适配的迭代优化,共同构成“智联”的完整闭环,为核心素养培育奠定高效能的基础支撑。

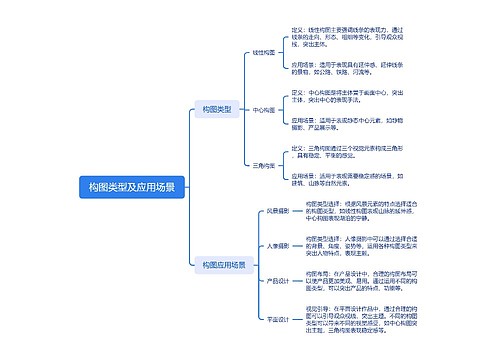

生成式人工智能以“融合创新”为核心逻辑,通过打破知识呈现边界、重构教学方法体系、创设沉浸式互动场景,将技术工具性与教学创造性深度耦合,为核心素养培育提供立体化实践载体。其“融创”价值体现在三个维度的突破与重构:

依托多模态生成技术,生成式人工智能将抽象科学知识转化为可感知、可操作的具象化内容,构建“课前导入-课中解构-课后创生”的知识转化链条。在苏教版五年级“地球的表面”教学中,教师通过Midjourney生成“板块运动”动态分镜:从地壳裂隙形成到山脉隆起的全过程以4K动画呈现,学生可拖动时间轴观察不同地质年代的地貌演变。课中,3D模型生成工具将“花岗岩晶体结构”转化为可拆解模型,学生用平板触控旋转观察石英、长石的排列规律,配合人工智能 语音讲解其形成条件。课后,学生使用DALL-E绘制“生态岛屿”设计图时,系统自动标注其中涉及的地貌类型,实现“观察-理解-创造”的知识内化闭环(如表1)。这种呈现方式让知识从“文字符号”变为“动态叙事”,突破传统教具的静态局限。

生成式人工智能打破单一教学法的应用边界,通过智能调度多元方法形成 “目标-场景-评价”的协同体系。在“植物的生长周期”教学中,人工智能构建“项目式学习+探究式学习+精准评价”的融合模型:以“家庭植物观察”为项目载体,每日推送个性化任务(如“记录光照时长与开花时间的关系”),将长期探究拆解为可操作的小目标;当学生提出“向光性原因”的疑问时,系统自动匹配“对照实验设计”案例库与植物生理学文献,支撑探究式学习的深度开展;小组汇报阶段,人工智能从“数据完整性”“结论科学性”“表达逻辑性”三维度生成评价图谱,教师结合图谱进行针对性指导,使多元教学方法在技术赋能下形成“1+1>2”的协同效应。

借助虚拟仿真与社交化技术,生成式人工智能构建“操作-竞赛-共创”的沉浸式互动生态,让学习从“被动接受”转向“主动参与”。在“声音的奥秘”教学中,[Code.org](https://code.org/" \t "https://www.doubao.com/chat/_blank)的人工智能编程模块搭建虚拟声学实验室:学生编写程序控制虚拟音叉振动,通过调整频率参数直观观察波形变化与音调的关系,系统实时生成 “频率 - 音调” 对应数据表辅助理解。实验后,Kahoot!平台的人工智能题库生成“声音传播”情境化考题,学生答题后即时获取错误解析与拓展资料。最终,在班级共创空间中,学生上传“生活中的声音”录音,人工智能自动匹配声波图谱并分类标注,形成“声音博物馆”互动墙,支持学生跨组点评、修正标注,使知识在操作体验与社交互动中自然内化。

三者相互支撑:创新知识呈现为教学方法融合提供内容载体,多元方法融合为互动场景创设明确目标导向,而互动场景的沉浸感又反哺知识呈现的效果深化,共同构成“内容创新-方法协同-场景赋能”的融创闭环,为核心素养培育提供动态适配的实践场域。

生成式人工智能以“思维启发”为核心导向,通过激活探究内驱力、推动认知深度跃迁、突破创新思维边界,构建“兴趣激发-思考深化-创新落地”的递进式路径,为核心素养中“科学思维”“创新精神”的培育提供智能化支撑。其“启思”价值体现在三个维度的协同进阶:

兴趣是思维活动的起点,生成式人工智能通过情境化任务设计与个性化互动,将科学探究转化为主动参与的沉浸式体验。在苏教版三年级“动物的一生”教学中,人工智能构建“虚拟蚕宝宝成长系统”:学生登录后领取专属蚕卵,系统以拟人化语音推送阶段性任务--孵化期推送显微镜头下的胚胎发育视频,引导观察 “卵色变化与孵化时间的关联”;蜕皮期生成 3D 动画解析“外骨骼限制生长” 的科学原理,并发起“为什么蜕皮次数因物种而异”的讨论。班级“成长社区” 中,学生上传观察日记时,人工智能自动标注其中的科学发现(如“记录到5次蜕皮”对应“昆虫生长周期”知识点),并匹配同主题优秀案例启发思考。这种“游戏化探索+科学引导”的模式,使85%的学生主动拓展阅读昆虫学资料,实现从“被动接受”到“主动提问”的转变。

依托动态问题链与智能干预机制,生成式人工智能推动思维从“浅层记忆” 向“逻辑推理”“批判性思维” 进阶。在“水的循环”教学中,人工智能构建“认知阶梯”:基础层通过4K动画拆解蒸发、冷凝等环节,配套“冰川融化如何影响径流”的定向问题;进阶层推送“城市地下水漏斗”案例视频,引导分析人类活动对水循环的干预;拓展层设置“人工增雨利弊”辩论,系统提供气象数据、生态影响报告等论据素材。当学生设计的 “模拟水循环” 装置存在缺陷时,人工智能 以3D对比动画展示“冷凝面积与效率”的关系,并推送不同材质实验数据支撑优化。这种“问题引导-案例修正-实践验证-思辨提升”的闭环,让学生在水循环应用类题目中的正确率提升至87%,逻辑推理与批判性思维能力显著增强。

生成式人工智能搭建“创意孵化-跨界融合-可行性验证”的创新支持体系,帮助学生突破经验局限,实现从“知识应用”到“原创突破”的跃升。在“创意发明”主题教学中,人工智能先以时间轴动画解析“仿生设计”思维,再发布“校园生活优化”任务。学生绘制“智能课桌椅”草图后,系统自动转化为3D模型,标注“人体工学角度”“材料承重系数”等参数,并从“生物力学”维度推荐“模仿章鱼吸盘的防滑设计”等跨界灵感。在“发明孵化工作坊”中,人工智能对“太阳能黑板擦”方案生成评估报告:从“光伏板转化率”“清洁毛刷耐磨性”等技术维度提出改进建议,并匹配开源硬件平台资源。这种“思维启发-技术支撑-落地指导”的全链条支持,使学生创新方案的可行性提升42%,有效突破传统教学中“创意难以转化”的瓶颈。

以上三要素形成递进闭环:兴趣激发为深度思考提供内驱力,深度思考为创新意识奠定思维基础,创新实践中产生的新问题又反哺兴趣深化,而生成式人工智能则在每个环节提供精准支撑,使思维发展从“自然生长”变为“靶向培育”,最终指向核心素养中“科学思维”与“创新能力”的高阶目标。

综上所述,生成式人工智能通过“智联-融创-启思”三大核心机制的协同联动,构建了小学科学核心素养培育的完整实践框架。其中,“智联”以精准连接打破资源、场景与时空壁垒,为素养培育奠定高效能基础;“融创”通过创新知识呈现、融合教学方法、创设互动场景,为素养落地提供立体化实践载体;“启思” 依托兴趣激发、深度思考引导与创新意识培育,推动素养向高阶思维层面深化。三者形成 “基础支撑-实践转化-思维升华”的闭环生态:智联的精准性为融创提供资源适配前提,融创的创新性为启思搭建实践场景,启思的深度性又反哺智联的需求迭代与融创的场景优化,最终实现核心素养培育从“抽象目标”到“可操作、可感知、可进阶”的实践转化。这一框架既回应了新课标对核心素养的培育要求,也为技术赋能小学科学教育提供了“目标-路径-保障”的系统性解决方案,为新时代科学教育的改革创新提供了实践范式与理论参考。

[1]林夏莲.新课标下小学科学培养学生核心素养的策略[J].家长,2025,(09): 113-115.

[2]王晓曦,苏源,刘娟娟,等.生成式人工智能赋能小学科学第二课堂实践探索——以昆明市A小学为例[J].教育观察, 2025,14(09):51-55.

[3]张若兰.生成式人工智能赋能小学科学教学的可行性探索[J].中小学科学教育,2025,2(02):69-74.

[4]何晓霞.开放·拓展:小学科学核心素养的培育路径分析[J].教育界,2023, (23):14-16.

[5]曾妲.指向核心素养培育的小学科学跨学科实践探索[J].全国优秀作文选(教师教育),2023,(03):70-71.

U633687664

U633687664

U582121265

U582121265