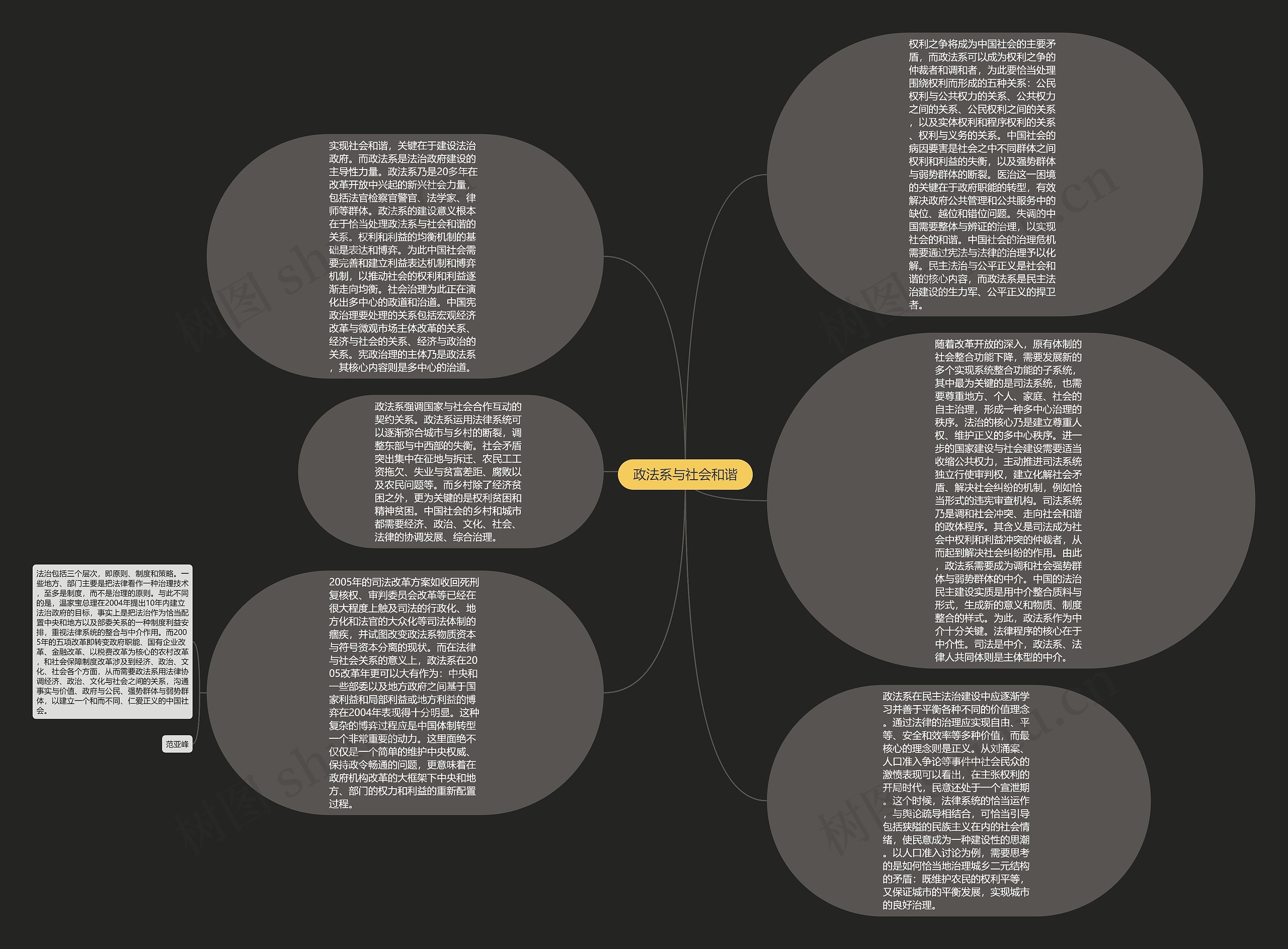

权利之争将成为中国社会的主要矛盾,而政法系可以成为权利之争的仲裁者和调和者,为此要恰当处理围绕权利而形成的五种关系:公民权利与公共权力的关系、公共权力之间的关系、公民权利之间的关系,以及实体权利和程序权利的关系、权利与义务的关系。中国社会的病因要害是社会之中不同群体之间权利和利益的失衡,以及强势群体与弱势群体的断裂。医治这一困境的关键在于政府职能的转型,有效解决政府公共管理和公共服务中的缺位、越位和错位问题。失调的中国需要整体与辨证的治理,以实现社会的和谐。中国社会的治理危机需要通过宪法与法律的治理予以化解。民主法治与公平正义是社会和谐的核心内容,而政法系是民主法治建设的生力军、公平正义的捍卫者。

实现社会和谐,关键在于建设法治政府。而政法系是法治政府建设的主导性力量。政法系乃是20多年在改革开放中兴起的新兴社会力量,包括法官检察官警官、法学家、律师等群体。政法系的建设意义根本在于恰当处理政法系与社会和谐的关系。权利和利益的均衡机制的基础是表达和博弈。为此中国社会需要完善和建立利益表达机制和博弈机制,以推动社会的权利和利益逐渐走向均衡。社会治理为此正在演化出多中心的政道和治道。中国宪政治理要处理的关系包括宏观经济改革与微观市场主体改革的关系、经济与社会的关系、经济与政治的关系。宪政治理的主体乃是政法系,其核心内容则是多中心的治道。

随着改革开放的深入,原有体制的社会整合功能下降,需要发展新的多个实现系统整合功能的子系统,其中最为关键的是司法系统,也需要尊重地方、个人、家庭、社会的自主治理,形成一种多中心治理的秩序。法治的核心乃是建立尊重人权、维护正义的多中心秩序。进一步的国家建设与社会建设需要适当收缩公共权力,主动推进司法系统独立行使审判权,建立化解社会矛盾、解决社会纠纷的机制,例如恰当形式的违宪审查机构。司法系统乃是调和社会冲突、走向社会和谐的政体程序。其含义是司法成为社会中权利和利益冲突的仲裁者,从而起到解决社会纠纷的作用。由此,政法系需要成为调和社会强势群体与弱势群体的中介。中国的法治民主建设实质是用中介整合质料与形式,生成新的意义和物质、制度整合的样式。为此,政法系作为中介十分关键。法律程序的核心在于中介性。司法是中介,政法系、法律人共同体则是主体型的中介。

政法系强调国家与社会合作互动的契约关系。政法系运用法律系统可以逐渐弥合城市与乡村的断裂,调整东部与中西部的失衡。社会矛盾突出集中在征地与拆迁、农民工工资拖欠、失业与贫富差距、腐败以及农民问题等。而乡村除了经济贫困之外,更为关键的是权利贫困和精神贫困。中国社会的乡村和城市都需要经济、政治、文化、社会、法律的协调发展、综合治理。

政法系在民主法治建设中应逐渐学习并善于平衡各种不同的价值理念。通过法律的治理应实现自由、平等、安全和效率等多种价值,而最核心的理念则是正义。从刘涌案、人口准入争论等事件中社会民众的激愤表现可以看出,在主张权利的开局时代,民意还处于一个宣泄期。这个时候,法律系统的恰当运作,与舆论疏导相结合,可恰当引导包括狭隘的民族主义在内的社会情绪,使民意成为一种建设性的思潮。以人口准入讨论为例,需要思考的是如何恰当地治理城乡二元结构的矛盾:既维护农民的权利平等,又保证城市的平衡发展,实现城市的良好治理。

2005年的司法改革方案如收回死刑复核权、审判委员会改革等已经在很大程度上触及司法的行政化、地方化和法官的大众化等司法体制的痼疾,并试图改变政法系物质资本与符号资本分离的现状。而在法律与社会关系的意义上,政法系在2005改革年更可以大有作为:中央和一些部委以及地方政府之间基于国家利益和局部利益或地方利益的博弈在2004年表现得十分明显。这种复杂的博弈过程应是中国体制转型一个非常重要的动力。这里面绝不仅仅是一个简单的维护中央权威、保持政令畅通的问题,更意味着在政府机构改革的大框架下中央和地方、部门的权力和利益的重新配置过程。

法治包括三个层次,即原则、制度和策略。一些地方、部门主要是把法律看作一种治理技术,至多是制度,而不是治理的原则。与此不同的是,温家宝总理在2004年提出10年内建立法治政府的目标,事实上是把法治作为恰当配置中央和地方以及部委关系的一种制度利益安排,重视法律系统的整合与中介作用。而2005年的五项改革即转变政府职能、国有企业改革、金融改革、以税费改革为核心的农村改革,和社会保障制度改革涉及到经济、政治、文化、社会各个方面,从而需要政法系用法律协调经济、政治、文化与社会之间的关系,沟通事实与价值、政府与公民、强势群体与弱势群体,以建立一个和而不同、仁爱正义的中国社会。

U582679646

U582679646

U882673919

U882673919