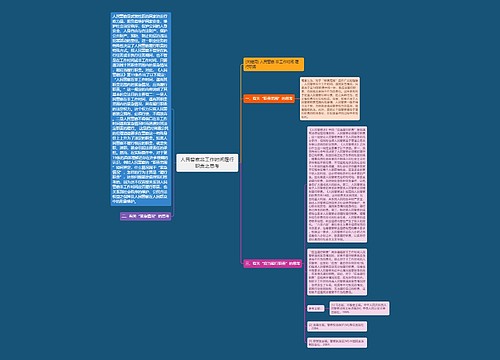

社会的有序或有规则之所以重要,并不是为了社会本身,而是为了个体在社会中的生活。因为只有在有序和规则的环境中,人们才可能对未来有一个大致确定的判断,才可能有自觉的、有意义的生活,也才有可能在社会生活中运用个人的知识采取有效的行动、做出种种安排,其努力才是有意义的。1正是因为这个原因,以普法为代表的国家法治教育在乡村社会中能够得到接受;也正是因为这个原因,虽然没有国家权力的支持,有利于生活的民间法也能在乡村社会得到接受。

当我们谈到乡村社会的法律控制时,其中经常会有一个预设的前提,即乡村与城市的不同,这虽然有一定的客观性,但是我们不能将之绝对化。乡村与城市的不同并不是因为生活在其中的要求不同,而在于社会条件的不同。在乡村社会中,相对来说权利观念在接受方面的困难远远不如在权利实现方面大,而后者的困难并不在于乡村社会不愿意接受法律的控制,而在于乡村社会的另一面,在周广立的苦恼中是基层政权为了自己的利益不愿意接受法律的控制,在曾某的继承权中是国家法律由于其自身的局限性而无法实现其所倡导的价值观念。在这种情况下,我们如果仅仅将问题的落脚点放于乡村社会本身,无疑是无法解决问题的。

要实现乡村社会的法律控制,必须要真正实现限权(力),避免公权力对权利的侵害,并且真正做到以权利对抗权力,以权力对抗权力。要实现这一目的,增强乡村民众的法律知识只是其中的一个方面,另一方面则必须是基层政权的依法行政,真正实现权利是权力的边界。但是由于权利有依靠权力实现的特点,除依靠权利限制权力外,还必须依靠以权力对抗权力,特别是通过司法权来限制行政权。在周广立的苦恼中,并不是权利的边界不清晰,这一点法院也认为农民有权提起诉讼,乡政府的行为无法可依,将会败诉,但是由于行政权的干预,最终连立案也无法立案,更无法做到对权利的法律保护了。

在我们上面分析的例子中可以看出,乡村社会的自治组织离这一要求还有相当的一段距离,在周广立现象中,我们虽然没有看到村委会对他的阻碍,但也没有看到村委会的支持,在曾某的继承权中,主持曾姓兄弟订立协议的是他们的舅舅和族中长辈,也就是说不管是在国家法,还是在民间法的运行过程中,村委会都没有发挥其应有的作用。从这一角度说,要实现乡村社会的法律控制,在村委会的地位和作用方面有着极大的发展空间,并将对整个乡村社会的法治发展产生决定性的影响。也正是因为这个原因,五五普法将着力培养和增强农民参与村民自治活动和其他社会管理的能力,使农民了解和掌握解决矛盾纠纷、维护合法权益的法律途径。其内容便是加强法制宣传教育与法律服务的结合,创新农村基层法制宣传教育的途径和形式,开展对农村“两委”干部法制教育轮训活动,培养农村基层兼职法制干部。2

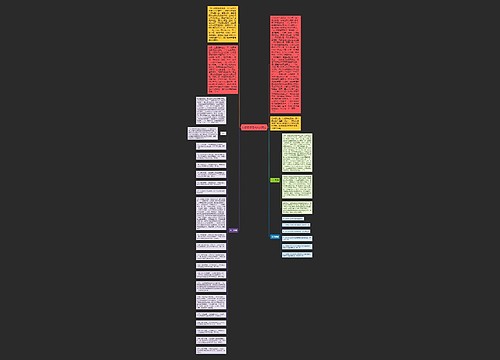

1 广东商学院02法7班张引弛的毕业论文《我国乡村社会纠纷解决模式的构建》,张引弛同学在准备毕业论文的过程中向我提供了此次调查的《村民调查问卷》和《村委调查总卷》两份报告,并将两份报告作为附录收入毕业论文。本文的写作运用了两份调查报告的部分调查数据,在此向张引弛同学和进行调查的其他同学表示感谢。

2 谢晖:《关注“周广立现象”——答〈法制日报〉记者问》,法律博客网站,http://longfu.fyfz.cn/blog/longfu/index.aspx?blogid=8761.

1 广东商学院02法7班张引弛的毕业论文《我国乡村社会纠纷解决模式的构建》。

1 罗旭辉:《我为农民讨公道》,《中国青年报》1999年9月6日,《冰点》周刊。

2 韩德强、郝红梅:《论乡村自治权力区域效力的绝对性》,《山东大学学报》(哲社版),2005年第3期。

1 郝铁川:《周广立现象的思考》,中国法治网,www.law.cn/wszh/htc/200389220757.htm—10k.

2 罗旭辉:《我为农民讨公道》,《中国青年报》1999年9月6日,《冰点》周刊。

3 广东商学院02法7班张引弛的毕业论文《我国乡村社会纠纷解决模式的构建》附录二《村委调查问卷》。

1 苏力:《道路通向城市——转型中国的法治》,法律出版社2004年版,第26页。

1 何善军:《农村家庭养老出现的新问题及其对策》,《人口与经济》,1995年第3期。

1 梁治平:《乡土社会中的法律与秩序》,载梁治平:《在边缘处思考》,法律出版社2003年版,第92页。

1 苏力:《道路通向城市——转型中国的法治》,法律出版社2004年版,第4页。

1 韩德强、郝红梅:《论乡村自治权力区域效力的绝对性》,《山东大学学报》(哲社版),2005年第3期。

2 《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第五个五年规划》。

[3] 陈晋胜主编。警察执法论[M].中国民主法制出版社,2001.

U582679646

U582679646

U882673919

U882673919