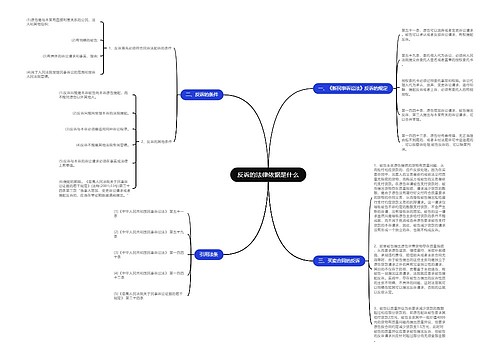

(一)培育应诉与受益相关联机制,鼓励企业参与应诉,提高其积极性和主动性。据统计,全球反倾销案成功率大约为53%,而在美国一般只有27%的反倾销案被裁定成立,35%被裁定不成立,38%的控告方撤诉。这表明,反华问题可通过进口国法律得到公平解决。所以,反倾销案发生后,有关企业需要积极应诉,在倾销的确定、替代国的选择、倾销幅度的计算、分别税率的争取等问题上力争最有利的裁决结果。尤其重要的是应主动提出“市场经济国家”的抗辩,以提高胜诉率;如胜诉可能不大,应争取达成价格承诺或数量协议,化解矛盾;如对反倾销机构的最终裁决不服,可向法院请求司法审查。为了做好出口产品在国外发生反倾销案的应诉工作,2001年,对外贸易经济合作部发布了《出口产品反倾销应诉规定》,其中明确指出,出口产品在国外市场遭到反倾销时,企业应积极应诉。近年来,随着一些国家开始对我国反倾销案采取个案处理,“搭便车”的机会将越来越少。因此,在反倾销应诉中,应当建立规范的“谁应诉谁受益”机制。在应诉中,出口企业要联合起来,共同分摊应诉等各项费用,并根据各企业的“投资”分享应诉成果,使投资与收益联系起来,从而更好地鼓励我国企业参与应诉。有关部门要对积极应诉和胜诉的企业给予适当的补贴和奖励,对不应诉或在应诉中表现消极的企业给予处罚,直至取消其生产经营许可证、外贸经营权,以形成有效的激励机制和约束机制。

(二)设立反倾销应诉基金。在反倾销应诉中,由于各项费用较高,许多涉案企业无力单独承担这些费用,因而有些企业顾虑于此而出现拒绝应诉或应诉不力的情况。设立反倾销应诉基金可缓解此项矛盾。具体的做法是,由进出口商会或行业协会依据各企业出口额的大小确定一定比例的费用份额,由外经贸部或海关收取,作为反倾销应诉的专项基金,便利我出口企业积极应诉。

(三)尽快培养一批从事国际反倾销应诉的专门人才。反倾销诉讼固然离不开企业的积极应诉,但熟识指控国反倾销法律的律师也不可缺少,只有两者紧密结合,一个能提供恰当的证据材料,一个能提供合适的法律依据,才有取得胜诉的可能性。我国目前在反倾销应诉时,聘请外国律师办案,虽有熟悉当地国法律的一面,但聘请费用高昂,不能充分反映我方意图,维护我方正当权益。所以,应从现有的一些从事外贸业务的人员中选拔一批具有较高知识水平和业务素质的人才,进行强化培训,使其符合国际反倾销应诉的要求,为构筑有效的反倾销应诉机制提供强大的人力资源库。